申遺,用文化連通世界

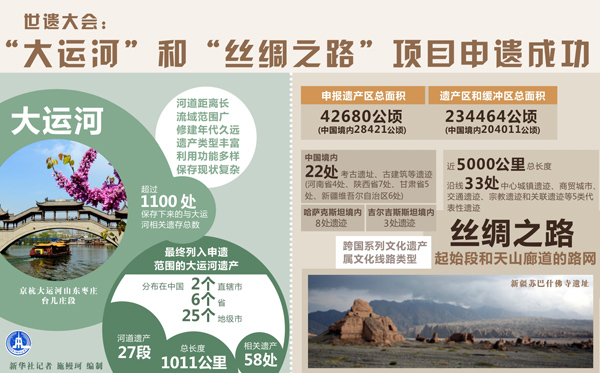

圖表:世遺大會(huì):大運(yùn)河和絲綢之路項(xiàng)目申遺成功

電駝鈴古道,大漠孤煙;千里長河,漕運(yùn)糧鹽。

一段路,一條河,兩條承載著文明和歷史記憶的大動(dòng)脈,22日成功被列入聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)名錄。

這天,在多哈舉行的第38屆世界遺產(chǎn)大會(huì)上,大運(yùn)河成為中國第46個(gè)世界遺產(chǎn)項(xiàng)目;中國與哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦聯(lián)合提交的絲綢之路:起始段和天山廊道的路網(wǎng)成為中國首例跨國合作申遺的典范。

世界遺產(chǎn)屬于全人類,而不為某個(gè)國家所獨(dú)有。

絲綢之路連接了兩個(gè)文明東亞古老的華夏文明和中亞歷史悠久的區(qū)域性文明;見證了亞歐大陸經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)發(fā)展之間的交流;促進(jìn)了佛教、摩尼教等宗教在古代中國和中亞等地區(qū)的傳播。

聯(lián)合國教科文組織的考察報(bào)告說,作為連接?xùn)|西方世界的第一條道路,絲綢之路不僅運(yùn)輸貨物,還被賦予了精神認(rèn)同性。通過絲綢之路,技術(shù)得到了傳播,思想得到了交融,東西方第一次如此大范圍進(jìn)行交流,增進(jìn)了彼此的友誼和理解。

而從歷史深處流出的大運(yùn)河,打通了文明水路,也促進(jìn)了國內(nèi)各民族以及中國與鄰近國家和地區(qū)人民之間的文化交流,逐漸形成了大運(yùn)河的精神內(nèi)涵城市與自然、人與自然、人與人之間和諧共處,對(duì)人類文明發(fā)展產(chǎn)生了重大影響。

聯(lián)合國教科文組織總干事伊琳娜·博科娃曾說,文化遺產(chǎn)是跨越地域、種族和民族,聯(lián)系人類心靈的紐帶,是一種和平的力量。誠然,申遺本身就是文化在世界范圍內(nèi)繼承和傳播的有力實(shí)踐。

以絲綢之路為例。1988年聯(lián)合國教科文組織啟動(dòng)絲綢之路整體性研究項(xiàng)目后,多次組織國際性科學(xué)考察。這條路聯(lián)接了26個(gè)國家,雖然此次申遺只涉及三國,但從2006年正式啟動(dòng)絲綢之路跨國系列申遺項(xiàng)目至今,先后參與的國家多達(dá)12個(gè)。單就語言而言,中哈吉三國簽署的協(xié)議文書就涉及了五種文字。

此次跨國申遺成功,超越了語言、體制機(jī)制等差異,不僅讓世界看到了中國同他國文化認(rèn)同包容、開放、協(xié)作的態(tài)度,更是世界遺產(chǎn)文化精神的體現(xiàn)。這在中國是首次,在世界申遺史上也是一種創(chuàng)新。

一路一河打開了交流的通道,各文明發(fā)展不再孤立,正是世界遺產(chǎn)評(píng)選所倡導(dǎo)的多元文化認(rèn)同和國際合作。

明月出天山,蒼茫云海間。長風(fēng)幾萬里,吹度玉門關(guān)。1200多年前,唐代大詩人李白常常西望而感。

如今,中國提出了建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的重要構(gòu)想,中國與歐亞乃至世界各國再不需要張望等待,而能夠直接進(jìn)行務(wù)實(shí)合作。

繼承了世界文化遺產(chǎn)精神的新陸路,從文化認(rèn)同中走出的新水路,更需要帶著跨文化交流、溝通的使命,用文化帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易,用文化構(gòu)建國家形象,用文化連通世界。

賬號(hào)+密碼登錄

手機(jī)+密碼登錄

還沒有賬號(hào)?

立即注冊(cè)