人鳴于字還是字鳴于人?

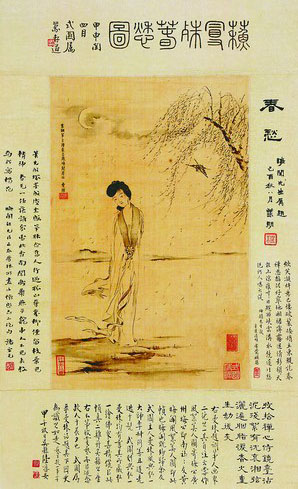

春愁圖蘇曼殊

風格相當傳統(tǒng)的風骨·陜西省書法院首屆書法雙年展日前以奪人眼球的行為藝術開幕:將蒼井空、趙本山、徐靜蕾等名人的書法復制后集中在一起,由4名穿著防化服、背著噴霧器的工作人員對著破紙箱噴霧消毒,然后由4名保潔工人將這堆破紙箱扒拉進垃圾桶帶走。而在北京,由中國藝術研究院、中國政協(xié)文史館、中國文物學會、中國收藏家協(xié)會、中國文物保護基金會、中國國際文化藝術中心、國際中國書畫家交流促進會共同主辦的嶺南名家墨跡展上,孫中山的《博愛》、梁啟超的書作《義心俠骨》、宋美齡畫作配上蔣介石的書法,同樣是名人,境遇卻完全不同,參展作品因之富有文獻意義而沒有行為藝術引發(fā)的口水和爭議。

如今名人書法大有搶走書法名人之書法風頭的趨勢。趙本山的4個字龍騰鳳舞能拍出92萬元高價,張鐵林的書法作品可以拍得8.5萬元,馮小剛與曾梵志合作的油畫能夠拍得1700萬元演藝明星寫個字、涂幾筆就能換錢的噱頭,引發(fā)書法界的一片吐槽。眾多書法名人以藝術水平分出名氣的大小與市場價格的高低,而名人書法則只跟揮毫者的名氣成正比,如果談及其中的藝術水平,公眾只能顧左右而言他。

當今社會熱衷于追逐明星、名人的現(xiàn)象與風潮,造成了名人書法的泛濫,對于名人追逐的社會學效應,蔓延到取代公眾對于這個社會真相與道德標準的追求,甚至以明星、名人的追求與喜好標準來代表整個社會的標準。而在書法界,本來用于陶冶情操、修身養(yǎng)性的書法,卻因明星的身份,而擁有了名人效應,擁有了更多的附加值。書畫,只不過是名氣的一種載體和附屬物。在不遠的過去,書畫名家大部分是因其才學、作品達到一定藝術境界,作品獲得一定知名度后,本人才開始逐漸有名氣的。這種人鳴于字的慣例,在今天通常被字鳴于人的現(xiàn)實所打敗只要作者有一定的社會地位和知名度,其書法作品往往很容易受到追捧和圍觀。

或許觀察另外一類社會公眾都熟知的名人:孫中山、康有為、梁啟超、何香凝、高劍父、陳垣、葉恭綽、陳樹人、高奇峰、李宗仁、孫科、宋慶齡、黃君璧、林風眠、關良,還有廣泛結交革命志士的佛門子弟蘇曼殊,以及人帥字更帥的胡漢民和人生經(jīng)歷堪比陸小曼的篆刻女杰談月色在嶺南名家墨跡展上,民主革命家、同盟會元老、國民黨開國元勛、民國時期社會名人的書作匯聚一堂,展現(xiàn)出嶺南地域文化藝術的多重面貌。

如果說,明代嶺南書法最大的特色是以陳獻章為代表的哲人書法,清代是以梁佩蘭、汪后來、謝蘭生等營造的詩人書法與畫人書法氛圍的話,那么,自20世紀初以來,嶺南書壇則是哲人、詩家、革命者、烈士、釋氏、文藝家的天地,而少見所謂純粹的書法家。這些在政治、經(jīng)濟、軍事、外交等領域縱橫捭闔的社會名人,因其經(jīng)歷、修養(yǎng),其書法也有可觀之處。康有為在《廣藝舟雙楫》中提出的‘尊碑崇魏’之論,確立了碑學書法與帖學書法并駕齊驅(qū)的地位,他和他的學生梁啟超堪稱碑學書法的突出代表。而葉恭綽、鄒魯和其后秦咢生等人運碑入帖,豐富了書法的審美領域。帖學名家多為學者名人,擅楷書與行書,作風端莊秀雅,書法家麥華三發(fā)揚了這一傳統(tǒng)。篆書名家鄧爾雅與簡經(jīng)綸、學者容庚與商承祚等,盡善盡美。一代偉人孫中山,雖不以書名,然其書法寬厚雍容,具見襟懷氣度。民初以來一批廣東籍軍政要人和學界名流的書法,也都頗為可觀。評論家薛永年說。或許,這些字鳴于人的非專業(yè)書家,其作品的內(nèi)涵比起氣息不與文人通的專家來,要深刻得多。

在這次名人展中,引人注目的是一些政治家的書法,有我們敬仰的以孫中山先生為代表的辛亥革命先驅(qū)們抒發(fā)革命豪情的墨寶,也有主張政治改良的康有為等人精妙的書法筆跡。在20世紀上半期中國社會大變革中,不同政治傾向與立場的政治人物、社會人物的書法作品,對我們研究他們的思想和心路歷程具有一定意義。這些名人墨跡,能夠把我們引進到那個動蕩不安的年代,激發(fā)起我們對歷史、社會和人生的深刻思考,并從中獲得有益的啟迪。據(jù)評論家邵大箴觀察,大多數(shù)書者的作品,不論是為激勵自我、帶有明志或抒發(fā)情懷目的的題字,或是為了贈送親友留作紀念的墨跡,都不過分張揚自己的個性。但在這些作品中,有個性在,那是抒情言志的真性情。由點結成面,透露出中華民族一個多世紀英勇、艱辛、曲折的歷史進程,傾訴著不同人們或欣或悲、豐富而復雜的感情。人鳴于字還是字鳴于人,并不應是當今書法界糾結的問題,而核心的關鍵質(zhì)素,在于人的修養(yǎng)與功底,在于字的創(chuàng)造與內(nèi)涵。至于蒼井空之類的書法,也不應是我們探討的問題了。

相關鏈接

▲胡漢民(1879年-1936年)

出生于廣東番禺,資產(chǎn)階級革命家,國民黨早期主要領導人之一。其書作深得《曹全碑》跌宕秀美、飄逸飛動之韻,落筆藏鋒逆入,行筆豎鋒入紙,筆勢勻稱,筆筆到位。與譚延闿、吳稚暉、于右任并稱為民國四大書法家。

▲談月色(1891年-1976年)

原名古溶,又名溶溶,晏殊詩有梨花院落溶溶月句,遂字月色,以字行,晚號珠江老人。弱齡出家入廣州檀度庵為尼,法名悟定,為畫尼文信弟子。后為覓得風雅同調(diào)之夫婿,毅然還俗,且甘屈為副室,在1922年如此挑戰(zhàn)世俗,其勇氣可謂不小矣。宿愿既償,遂致力于藝術,除續(xù)攻墨梅外,習瘦金書,工詩,善書畫,篆刻、瘦金書、畫梅馳譽海內(nèi)外。

▲蘇曼殊(1884年-1918年)

近代作家、詩人、翻譯家,廣東香山(今廣東中山)人。早年因家庭矛盾出家為僧,民族的危難又使他不能忘情現(xiàn)實。曾在日本東京加入留日學生組織的革命團體青年會,后加入拒俄義勇隊。他的情緒起伏不定,時僧時俗,時而壯懷激烈,時而放蕩不羈,有著獨特的生活經(jīng)歷和思想性格。其詩書畫均融入了個人的情感和性靈,楷書習鐘繇之法,用筆以中鋒為主,法度嚴謹,秀雅中顯渾厚。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊