同比增長100萬場!這種形式成為文藝傳承新舞臺

直播間里,越劇演員陳譽身著小生裝扮,唱著“樓臺半隱花墻內,靜悄悄布紋人語聲”;民營戲劇團團長、黃梅戲演員林蜜蜜沒有穿戴戲曲行頭,在唱《女駙馬》《英臺別友》等經典名段的間歇還會唱《上海灘》《女兒情》等老歌;90后京劇演員郭雨昂手持折扇,一開口就是標準的梅派青衣唱腔……越來越多的戲劇演員走進直播間,越來越多的傳統戲曲走出小眾市場。

傳統文化類直播間持續高熱,直播正在為戲曲等的傳承帶來新舞臺。近日,抖音直播聯合中國演出行業協會發布網絡直播文藝生態報告(以下簡稱“報告”)。報告顯示,2021年,抖音傳統文化類直播同比增長超過100萬場,主播收入同比增長101%。其中,經典曲藝最受關注,直播觀看時長同比增長278%。新冠肺炎疫情發生以來,作為網絡文藝新形態的直播實現了與戲劇、戲曲、話劇等舞臺藝術的深度融合。

直播間變身第二舞臺

近年來,線下演出行業受疫情影響較為嚴重。報告數據顯示,據中國演出行業協會對票務平臺、劇場、演出經紀機構的綜合調研,2022年2月中旬至3月中旬期間演出取消或延期場次超過4000場,3月底全國取消或延期的場次約9000場,占一季度專業劇場、新空間演出總場次的30%

受疫情影響,線下演出開放搖擺不定。林蜜蜜發現抖音直播間變成了較為穩定的舞臺。“這就是我們的現狀,不太樂觀,也沒有太多自救的措施。要面對今后的不確定性,抖音直播已經成為穩定且更有發展的方向了。”

陳譽也已經很久沒有正式登臺演出了,所在的民營劇團因疫情解散了,陳譽一度處于焦慮和迷茫中。這種情緒一直持續到2021年,陳譽開始在抖音直播,抖音直播間已經成為了她的第二劇場,讓她在無法登臺的日子里保持唱功,不至于生疏。

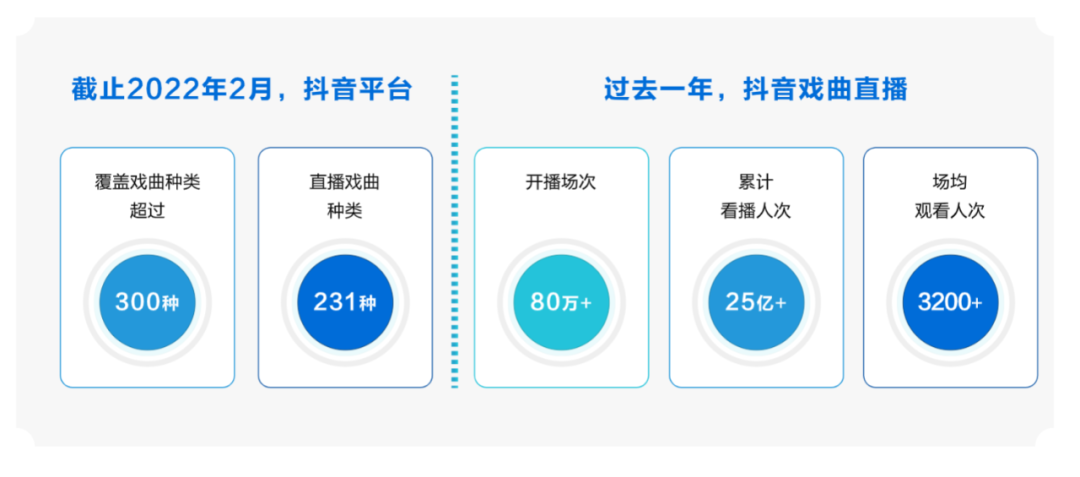

這種情況越來越多地反映在直播數據上。報告顯示,過去一年,抖音戲曲直播超過80萬場,累計看播人次超25億。在新型互聯網藝術思維影響下,直播不僅讓瀕臨小時的文藝“活”起來,也讓民間文化找到新舞臺。

“90后”戲曲演員張浩直播唱秦腔已200余場,把國家級非遺唱給全國戲迷,通過直播實現戲曲下鄉。而張浩僅是在抖音直播的一個年輕代表。

不僅是個人,北京京劇院、上海越劇院、中國評劇院……還有更多的國家級院團參與進來。在這背后,抖音平臺生態所覆蓋的戲曲種類超過300種,其中231種開通直播。

中國藝術研究副研究員、中國文藝評論家協會青年工作委員會副秘書長孫佳山表示,新冠肺炎疫情發生以來,作為網絡文藝新形態的直播已經實現了與戲劇、戲曲、話劇、歌劇等舞臺藝術的深度融合。

據公開報道,2022年4月,抖音直播推出“DOU有好戲”計劃,未來一年至少幫助10個院團、1000名專業戲曲演員打造線上“第二劇場”。抖音相關負責人曾表示,由于傳統文化相關直播增長迅速、越來越多年輕人參與其中、線上的流行也開始反哺線下劇院,抖音直播希望搭建舞臺,讓更多人走近和感受表演藝術。

打賞收入讓傳統藝術火起來、活起來

直播給戲曲提供第二舞臺的同時,也緩解了疫情期間戲曲演員的經濟壓力。目前,打賞成為直播收入的組成部分之一。

報告數據顯示,抖音直播已開播戲曲中,73.6%獲得過打賞收入,其中,不僅有受眾廣泛的京劇、豫劇、黃梅戲、越劇,還有潮劇、廬劇、花鼓戲、儺戲、茂腔等瀕危劇種。此外,傳統文化類主播收入同比增長101%,其中曲藝類同比增長232%。

報告數據顯示,截至2020年底,全行業網絡主播賬號累計超過1.3億,至2021年,有收入的主播有2541萬人,2022年行業整體直接帶動就業4132萬人,間接帶動就業124萬人。這意味著直播作為網絡文藝的新陣地,給創作者創收帶來了更多可能。

對于林蜜蜜來說,直播可以讓她養活自己的劇團。疫情暴發以來,演出暫停、演員離職、新的演員招募計劃無法啟動,4個正式員工、十幾個兼職演員,吃住都在劇團,成本一直壓在她的心上。但是,她一直記得豫劇名家李樹建老師講過的一句話,演員不能餓著肚子唱戲。“要讓從事這個行業的人有足夠的收入,他們才能穩定地演出。現在線下賣不出票,我們就要開辟其它道路去滿足這個需求,然后再回饋到舞臺上來。”現在,直播帶來的打賞收入也成了林蜜蜜的劇團在政府撥款、外出演出外的第三個收入來源。

直播打賞也延續了陳譽的舞臺夢想。陳譽曾表示,打賞已經超過了線下演出期間的收入。這給陳譽在疫情期間提供了新的生計和職業道路的延續。陳譽認識的戲曲演員中,有五分之二都在抖音直播,“平臺給我們這些民營演員提供了‘再就業’的崗位”。

作為網絡文藝新業態,直播不僅為個人文藝創作者提供展示舞臺,也開辟了數字消費的新場景。以國家大劇院為例,劇院在直播中將高規格音樂劇呈現在方寸屏幕間,通過近距離的機位視角,讓普通大眾也能對表演細節一覽無遺,今年已吸引線上觀眾人次超過700萬。

直播間里傳承傳統文化

在直播的助力下,戲曲開辟出一條傳播的新路徑。鏡頭前的表演,鏡頭后的排練、裝扮,鏡頭外的歷史文化講解,都讓許多年輕人對戲曲藝術產生認知和認同。與此同時,越來越多的年輕戲曲演員加入直播,傳統的戲曲在年輕人中有了傳承。

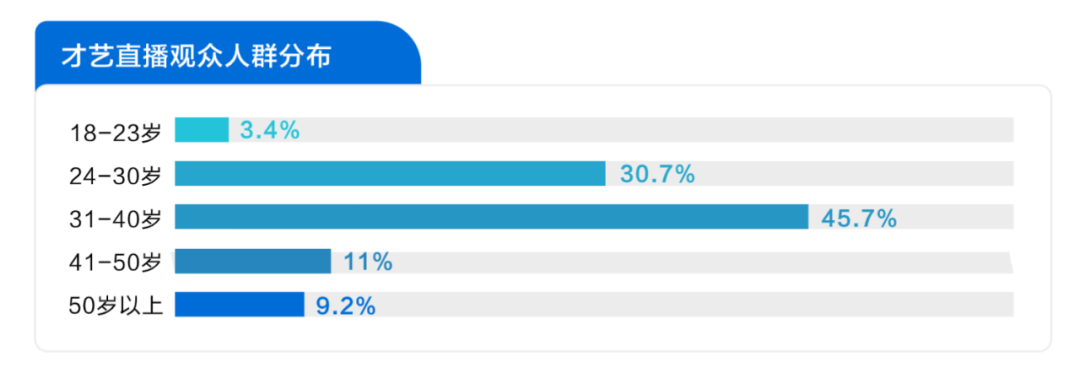

報告數據顯示,在觀眾層面,中青年群體占比喜好文藝類直播人群的79.8%,其中24-30歲占比30.7%,31-40歲占比45.7%。于此同時,在創作者層面,24-40歲創作者是文藝創作主力軍,主播占比66%。傳統文化以直播的形式正在被年輕人積極擁抱。

97年的京劇演員、梅蘭芳第三代傳人郭雨昂在抖音上有39.9萬粉絲。在他看來,在直播間唱京劇對戲曲傳播來說是另一種意義上的創新。在直播間,他可以和天南海北的觀眾互動,把京劇唱段和歷史典故科普出去,讓大家更好地理解京劇。郭雨昂的直播尤其受年輕人歡迎,人數最多時同時有6000觀眾在線,比劇院演出還要多。對此,郭雨昂曾感慨:“我仿佛看到了戲曲的黃金時代正在直播間里復興。”

因為流傳于地方,無人看戲和無人傳承是瀕危劇種面臨的最大困難。直播的參與讓戲曲觸達更多的人群,為文藝創新注入新活力,滿足不同用戶的精神文化需求,給戲曲的傳播提供了更好的契機。

這種契機對于像懷寧縣黃梅戲劇團這樣的小眾地方院團非常重要。因疫情打亂線下演出,懷寧縣黃梅戲劇團用半個月時間組建了直播團隊。如今,懷寧縣黃梅戲劇團已經被更多人熟知。劇團的演員曾表示,如果讓一個從沒聽過黃梅戲的年輕人專程開車來劇場里聽戲,難度是很大的,但是如果他坐在家里,刷刷抖音就能看到表演,慢慢培養興趣,未來走進劇場的可能性才會更大。劇團團長也曾表示:“在抖音現場直播,既能讓年輕網民更加直觀地認識了解安慶優秀的傳統文化,也能讓黃梅戲這一非物質文化遺產得以更好地傳承和發揚光大。”

“云戲曲”“云演出”“云音樂”等各種文藝直播層出不窮,有評論人士認為,從“舞臺上的戲曲”“唱片上的戲曲”變為“電視上的戲曲”,而今又演變為“短視頻中的戲曲”“直播間的戲曲”。隨著媒介的不斷變遷,戲曲這門古老的藝術也開始借助直播走進年輕人的視野。戲曲藝術和現代媒介的融合,讓傳統戲曲藝術煥發出新的活力。

在直播間這一“新舞臺”上,文藝創作者們找到了新的職業自信,打賞收入為文藝傳承增添助力,文藝的影響力也在更多的觀眾尤其是青年觀眾心里發芽壯大。傳統文化已經通過抖音這樣的直播平臺與現代互聯網相結合,以直播為載體的網絡文藝日益成為引領青年群體傳承、傳播優秀傳統文化的潮流。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊