在今天,該怎么做一個讀書人

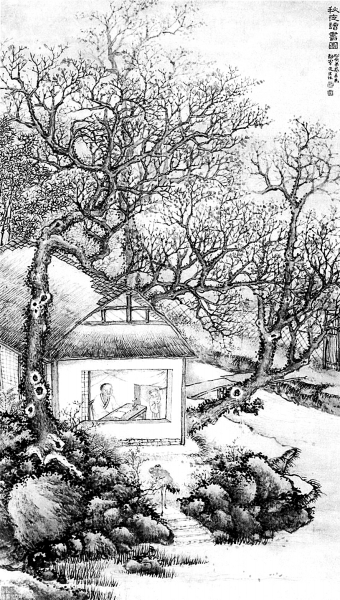

北京故宮博物院藏清黎嘉《秋喪讀書圖》(局部)

■人類基本知識形態在數量上很有限,要讀完也不是一件太難的事。

■搞學術研究不能依賴計算機,對互聯網上得來的資料,一定要依據紙質文本再校對一下,還要注意選擇紙質書籍的版本。

■刻苦而不是投機取巧地讀中國經典,比一般的讀書有著更為重要的現實和未來意義。

關于讀書,古人有兩個對聯是我特別喜歡的,一是人間數百年舊家無非積德,天下第一件好事還是讀書,二是勤耕種無多有少,多讀書不圣也賢。從1987年大學畢業后,我就一直在學校教書,讀書既是自己的J常工作與生活方式,也免不了在各種場合談讀書。今天權借書林一方寶地,梳理一下多年的想法和感受,未必完全正確,但敝帚自珍,愿望是予人玫瑰,同時也藉以自勉。

真正的讀書就是讀經典

當今有一個概念叫信息爆炸,這是很多人說沒有時間讀書,或紛紛選擇快餐式閱讀的一個重要借口。但我完全不贊成這個判斷,一個重要的原因在于,和信息爆炸幾乎同樣流行的高頻詞叫泡沫。這些泡沫本身并沒有提供什么新知識和新經驗,不符合信息的基本界定,所以如果只是泡沫噴涌和膨脹,就不能稱作是信息爆炸。而之所以很難判斷是否存在信息爆炸,是因為我還固執地相信知識的增長是有極限的。如同GDΓ不能代表經濟真正的增長一樣,借助現代傳播技術而大量復制的意見和言論,盡管體量龐大,但卻完全不同于知識本身的增長和進步。而那些在深層決定著各學科基本知識形態的東西,在我看來才是真正意義上的經典。一旦拂去熙熙攘攘的喧嘩和騷動,它們的數量很有限,要讀完也不是一件太難的事。

這個問題并不是始于今天。以中國詩學為例,歷史上每個朝代的注疏與研究都堪稱汗牛充棟,但基本文獻其實并不多,粗算來也就是《樂記》中的幾句話、《毛詩序》的幾百個字、陸機《文賦》、鐘嶸和司空圖的兩本《詩品》、嚴羽的《滄浪詩話》、劉熙載的《詩概》再加上王國維的《人間詞話》。經典的意義就在于,它們是不可或缺的基本訓練,其他的書讀的多一點少一點不會影響總體格局和主要框架,但如果這些東西在閱讀中缺席了,就會影響基本的理解和判斷,是所謂的丟了西瓜揀芝麻。對經典的要求不僅是通讀,要熟悉到如數家珍,而且還應當做枕邊書反復讀。原因很簡單,任何一個學科領域的基本東西都是有限的和穩態的,如果對這些東西沒有讀透、沒有下夠功夫,就不可能做到入門須正,更不用說登堂入室了。所以在我看來,真正的讀書就是讀經典。

現在最可憂的是本末倒置,人們把主要精力放在經典的通俗版本甚至是各種麻辣版本上,即在所謂信息爆炸中膨化出來的各種變體上。我曾對學生們講,成長于計算機時代,幸運的是可以快捷獲得大量信息,但不幸的則是也容易被海量信息迷惑和淹沒,無法判斷真假和取舍。英國哲學家羅素當年曾寫過一篇《精神廢料大綱》,其中開了很多在他看來屬于思想和文化垃圾的書。但在今天,已沒有可能再開出這樣的讀書指南。而如果想盡可能少上當受騙,唯一的辦法就是選擇經典,特別是古人、前輩認可的經典。在全球化背景下,大家都忙了很多,認真讀書的時間有限,就更應好鋼用在刀刃上。

與真理隔著三層的互聯網學術

搞學術研究不能依賴計算機,這是我要談的第二點體會。

信息技術是一把雙刃劍,在學術研究中,最突出的問題是導致了互聯網學術的興起,但在互聯網成為獲取知識、理論和各種資料主要工具的同時,也使學術研究的嚴謹性、客觀性和可信度大打折扣。這是因為,一方面,計算機并沒有像有些人宣稱的把世界一網打盡。比如,2O世紀9O年代以前的很多雜志都沒有上網,僅依靠計算機就不可能獲得全面的學術信息。又如,由于一些概念、習慣用法上存在的名稱差異,特別是一些深刻的思想常隱藏在各種形式的文本中,我們常用的關鍵詞檢索很難把它們挖掘出來。而讀書,特別是專業性的閱讀與積累,在這個意義上依然沒有過時。舉一個例子,一位學者在研究文化輸出時,曾請人在國外查共有多少中國書翻譯到了國外,結果在互聯網上查出了大約1OO種,于是就感慨并作為輸出中國文化的論據。但實際上根本不是這樣,在國內就出過一本近代西方翻譯中國典籍的目錄書,上面記錄在案的就達數百種。另一方面,就是互聯網知識的隨意性和不嚴謹問題。在虛擬空間中,匿名的知識主體更缺乏責任心,很多網上發布的東西根本就不可信。但借助計算機的復制技術,一個錯誤的東西出來,甚至是一個筆誤,也馬上傳播到全球。即使有人發現了錯誤,也沒有辦法更改。以訛傳訛、三人成虎是互聯網學術的一個嚴重弊端,更不用說上面還有各種以嘩眾取寵為目的的斷章取義、酷評和戲說。最悲哀的是,現在基本上找不出行之有效的治理方法。

關于互聯網學術,很容易使人想到柏拉圖關于床的說法,他把床分為畫家制造的床、木匠制造的床和神制造的(以理念形式存在的)床。柏拉圖首重理念,所以神制造的最高級;次重實用,所以木匠的床居于次席;最沒有價值的是畫家制作的,柏拉圖說它與真理隔著三層,是影子的影子。也可以說,由于一沒有古典學術的淵實,二沒有現代學術的精專,三是缺乏利國利民的現實情懷,所以互聯網學術離真正的學術研究相差最遠。但這又是一個很大的困境,當代人已不可能離開計算機。怎么辦?一個保守的建議是用可以用,但不要一棵樹上吊死。對互聯網上得來的資料,一定要依據紙質文本再校對一下,同時還要注意選擇紙質書籍的版本。如果是中國古代典籍,奉勸各位一定不要買地攤上的幾元書,而應以中華書局、上海古籍過去出的為主。與不讀書相比,如果讀的是不負責任的假冒偽劣,同樣也會貽害無窮。

推薦苦讀,不贊同悅讀

與過去強調十年寒窗或板凳要坐十年冷相比,在消費社會中,很多人都在想如何使讀書變輕松,成為所謂的悅讀。但我有一個不太合時宜的觀點,就是不相信有什么悅讀,或者說從輕輕松松中就可以培養出思想和科研能力。

朱子曾說讀書的目的在于變化氣質。我以為這句話悟透了讀書的本質和目的。所謂變化氣質,就是把人與生俱來的動物性變化成理性。在變化之前,一個人的意識、心理和行為主要依據外界的機械刺激,活動模式是自然的條件反射。在變化之后,一個人才會根據他在學習中得來、積淀的理性素質來選擇和判斷。我很喜歡舉、但時常覺得學生不一定愿意接受的例子是突然被狗咬了一口,如果被咬的是一個動物或理性能力低下的人,后者會不顧一切地反撲或迅速逃亡,因為它們完全按照本能做反應,或者是由于無力思考而聽從本能的沖動。但如果是一個在讀書、學習中充分成長的主體,他首先考慮的是為什么會被咬,正是這個看似簡單的反思或轉念一想,顯示出人與動物、理性主體與感性本能、文明人與野蠻人幾千年、上萬年的進化差距。因為在地球上,只有人才是有意識、能反思的主體。而人的這種能力主要是讀書的產物。就此而言,讀書在本質上是一種特別機械、枯燥、壓抑和痛苦的訓練,這個過程很符合病蚌成珠的原理,是把被感覺、心理、情感和本能上排斥的很多東西強加在個體感性生命中,目的是使原本依靠感覺、情緒、本能生活的感性人,成為按照必然律去思考、分析、判斷和行動的理性主體。像這樣的一個過程不可能是愉快和輕松的。所以關于讀書,江南一帶有一個生動的比喻,叫穿牛鼻兒,把小動物般的孩童用韁繩管制起來,講的就是這個意思。還有大家都知道的寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來,盡管這有點殘酷,卻是一個人成為理性生命的必由之路。所以在漢語中,關于讀書,人們最常用的是苦讀。其中我最感動的是現代新儒家熊十力先生,他早年讀書會讀到吐血。也正是因為這個原因,有學者認為他的學術成就超過了古代的程朱陸王。與之相比,那種為了取悅和誘惑人去讀書的各種悅讀方案,本身就是消費時代整個社會理性水平急劇退化的表現,當然這其中的原因很復雜,也是道不同不相為謀的。

在當下還有一種觀點,說什么過于理性會影響學生的文化素質或情商。我個人對此不以為然。以2O世紀中國學者文化素質的消長為例,其中最好的是上個世紀初在舊式教育環境下、三歲讀經那幾代人,不管是搞自然科學的還是人文科學的,他們當年在戒尺和嚴厲規制下的痛苦訓練,不僅沒有影響相反還培育出更高級的文化生命與人文情懷。相反,當下那些以悅讀為主題的各種花樣百出的訓練,真的提升了新一代年輕人的素質了嗎?這是值得好好反思的。

做真正讀中國書的讀書人

關于大學靈魂或精神的討論已經很多,我的看法是,無需膠粘于各種理念、口號或復雜的指數排名,衡量的標準不妨簡單些,一是看有多少人在認真讀書,二是有多少人在認真讀中國經典。

關于前者,在一次校園文化建設的演講中,我曾提出主要存在兩大問題:一是兩不,即不讀書與不思考。我們上大學時是什么書難讀、難懂就爭先恐后地搶購和鉆研,像走向未來叢書、商務印書館的漢譯學術名著等。也不管能不能讀懂,反正見了書就買、就讀。但現在的學生有太多的活動和誘惑,忙碌得沒有時間坐下來讀書,更不用說潛心于獨立的理性思考與學術探索。二是兩淺,即淺閱讀與淺思考。由于媒體過度發達,不管什么東西,大家都知道一點,但由于網上得來更膚淺,所以也只能停留在一知半解的層面,再加上新聞知識和網絡學術的斷章取義、嘩眾取寵、以訛傳訛等問題比較突出,有時淺閱讀的壞影響還會甚于不讀書。而在一大堆混亂的、錯誤的知識基礎上,根本不可能指望有什么理性的思考和創新。

關于后者,更需從長計議。在西方文化日益成為主流和霸權的當下,有識之士備感中國文化傳承的嚴峻性。近年來,人們常為我國國民閱讀率低而焦慮,但比這更嚴重的是,我們敢不敢追問一下其中又有多少人在讀中國典籍?在給學生開中國文化課時,我第一節課都會提出同一個問題:有沒有誰通讀過《唐詩三百首》和《古文觀止》?但悲哀的是,這么多年過去,至今沒有碰到一個學生站出來。經濟全球化固然為個體提供了多元的專業選擇和更廣闊的發展空間,這無可非議,但如果一個中國人連《唐詩三百首》和《古文觀止》都沒有讀過,那是不是有些遺憾?推其主要原因,我想主要是在文化觀念、審美心理上的普遍西化,人們很難在唐詩宋詞中找到令人激動、愉快的東西了。正如馬克思說再美的音樂對于不懂得音樂美的耳朵也毫無意義,這是越來越多的年輕人寧肯把剩余精力與時間花費在文化快餐上的深層原因。所以,我多次講中華文化傳承與創新應從一首唐詩、一首宋詞和一篇篇古代散文開始。

毋庸諱言,中國文化傳承在當下越來越受重視,在版本整理、保護和數字化上也取得了顯著成績。但還要追問的是保留下來千什么?如果只是在圖書館束之高閣或嵌入電子芯片,那顯然也是一種深刻的悲哀。一個民族所以不同于其他民族,不僅在于生理基因,更重要的是文化基因的差異,如果說前者直接反映在膚色、毛發與體質上,那么后者則主要表現為他們的精神本性與文化傳統。在這個意義上,我們說,如何引導青年朋友讀中國書,刻苦而不是投機取巧地讀中國經典,比一般的讀書有著更為重要的現實和未來意義。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊