中國攝影金像獎獲得者張兆增:用心拍攝 靜待沉淀

1957年出生在北京胡同里的張兆增,從事攝影40年,他的諸多紀(jì)實攝影作品拍攝時間跨度都在30年以上,其中,《中國煤炭30年“冰與火”》記錄了煤炭行業(yè)的發(fā)展路程,另一組代表作《80年代改革開放初期的北京》,捕捉了北京在改革開放大潮中的變化,映照出一個時代人們的生活縮影。這份堅守,承載著他作為攝影人的追求與責(zé)任。

在與中國攝影報記者李白的對話中,張兆增講述了自己多年從事攝影的感悟。他坦言,一直把鏡頭對準(zhǔn)普通百姓生活,記錄百姓的生存世相已成為他的嗜好。

李白:您的作品《中國礦工30年“冰與火”》獲得本屆中國攝影金像獎,30年是個漫長的過程,在拍攝中要耐得住寂寞,要做很多調(diào)整,不斷學(xué)習(xí)新知識,您如何看待攝影的時間跨度問題?您還拍過哪些長期關(guān)注的題材?

張兆增:我1988年到中國煤炭報工作至今,拍攝煤炭題材的這30多年,見證了煤炭行業(yè)如坐過山車般的“冰與火”的變化,拿出這組圖片參加中國攝影金像獎不是我的全部目地。我一直在反思中國煤炭從“黃金十年”到瞬間跌入低谷,這種冰與火的強(qiáng)烈反差沒用多長時間,它的原因何在?“黃金十年”是真實的?還是中國煤炭走入“寒冬”是真實的?

紀(jì)實攝影要長期關(guān)注,同時還要有時間跨度、有思考。今天拍的今天看是一個感覺,十年后再看又是一個感覺。

我還拍攝了《80年代改革開放初期的北京》、《世相》、《90年代的新疆》、《消失的北京胡同》、《門與臉》、《九十年代中國礦工》等,許多還待整理完成。但我的每個專題大多都是經(jīng)過長期關(guān)注,有許多專題跨度都在30年以上。紀(jì)實攝影的魅力就是長期關(guān)注和時間跨度,比如像我們今天看布列松、馬克·呂布、薩爾加多大師的作品,國內(nèi)像劉香成、解海龍的作品,它是一種歷史的再現(xiàn)、佐證。紀(jì)實攝影的目的一個是記錄、一個是見證。

張兆增-《中國礦工30年“冰與火”》系列:中國煤炭“黃金十年”期間,全國各地煤礦瘋狂投產(chǎn)、開采,造成了環(huán)境的嚴(yán)重破壞。號稱中國“科威特”的榆林環(huán)境破壞尤為嚴(yán)重。

張兆增-《中國礦工30年“冰與火”》系列:中國煤炭走入“寒冬”,2014年2月遼寧阜新礦業(yè)集團(tuán)煤矸石中撿拾煤炭的女工。

李白:在40年的攝影創(chuàng)作中,拍攝哪組照片對您影響最大,有過哪些難忘的經(jīng)歷?

張兆增:給我留下印象最深的,對社會影響最大的,也是我最喜歡的還是當(dāng)屬《80年代改革開放初期的北京》。因為北京是首都,是政治文化的中心,是一個標(biāo)桿,它的一舉一動影響各地。改革開放的前十年可以說是社會變革、探索、嘗試、尋求發(fā)展初期的十年。它同90年代、00年代,甚至今天相比,意義更深遠(yuǎn)。80年代開放的北京是向世界展示改革開放的窗口,更有它的獨特性,全國人民都在翹首關(guān)注。人們從封閉走向開放,在變革中彰顯百姓的生活狀態(tài)、服飾、娛樂、消費等意識形態(tài)和百姓生活中流露出來的過去和開放交織在一起的時代符號。它是佐證歷史從封閉到開放的分水嶺,是見證時代的證據(jù)。

我攝影最難忘的經(jīng)歷是:“道理悟出了,黃瓜菜全涼了。”

上世紀(jì)八、九十年代沙龍式攝影風(fēng)靡,我更是癡迷攝影創(chuàng)作,新疆、西藏、云南、陜北、跑了多次。人力、財力、時間沒少付出。雖獲了很多全國大獎,獲獎的底片被我視為珍寶,小心保存。沒相中的“廢片”卻被一卷卷卷起放到抽屜里,這一放就是30多年。

近兩年開始整理自己的東西,對沉睡了30年的膠片進(jìn)行重新的審視。不看不知道,一看嚇一跳。越看越感覺那些閑暇時隨手拍下的80年代北京變遷時的記錄圖片很有意義,生動精彩,是一個時代的見證。后悔當(dāng)初捕風(fēng)捉影式的創(chuàng)作,浪費了大好的光陰。沒有把精力全部投放在記錄變遷的時代上,今天想起來后悔莫及。再看所謂當(dāng)時獲獎的底片,沒有一點人文、史料價值,就是一堆“糖水片”。

張兆增-《80年代改革開放初期的北京》系列:“80·北京”八十年代北京人搬家。當(dāng)時搬家還沒有搬家公司,一般都是請親朋好友來幫忙。

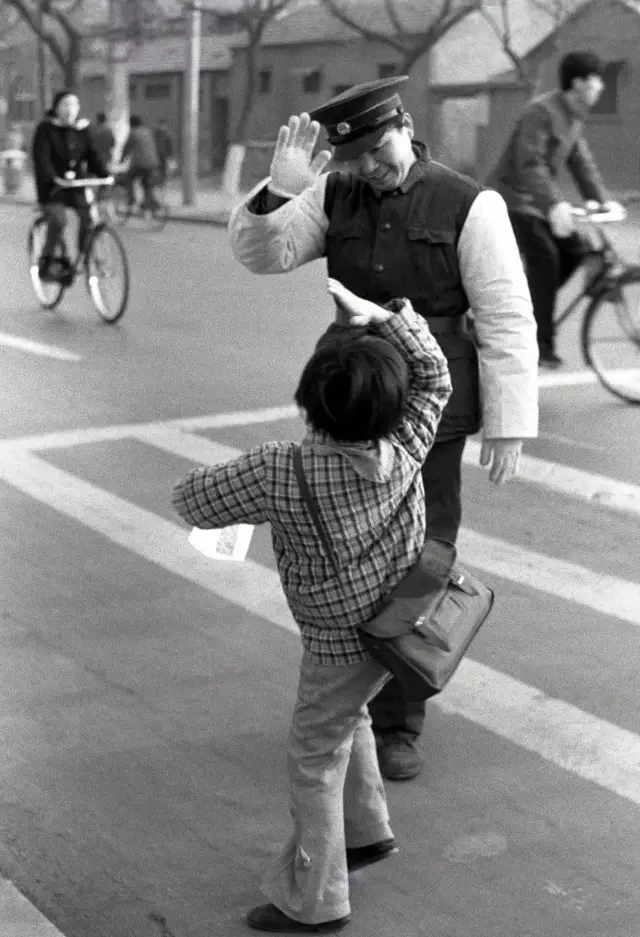

張兆增-《80年代改革開放初期的北京》系列:1982年攝于北京西四街頭,畫面中的警察是西四交通支隊交警,他每天在此路口護(hù)送小學(xué)生過馬路。

李白:《80年代改革開放初期的北京》捕捉了當(dāng)時老百姓的生活瞬間,而且每張圖片里面都有生動的故事。經(jīng)典又具時代感,耐人尋味,您是怎樣把握那些決定性瞬間的?

張兆增:我拍攝的《80年代改革開放初期的北京》之所以每張都很精彩,是因為沒有錢。記得我當(dāng)時工資34元,用的是上海產(chǎn)的400多元海鷗DF135相機(jī),還是跟家里人湊錢買的。我80年代所拍的大部分圖片都是用簡裝、處理的黑白盤片膠卷拍攝。當(dāng)時我買的膠片是北京市最便宜的膠卷,4毛錢一卷。就算便宜也舍不得連續(xù)拍攝,而且那時也沒有能連拍的相機(jī)。所以,選好拍攝目標(biāo),我會等待最佳時期出現(xiàn),在最佳瞬間出現(xiàn)的時候,按動寶貴的快門。可能這就是大師說的“不僅是當(dāng)下發(fā)生在他身邊的一瞬,更是事件此前此后整個過程中的一個波峰”。

張兆增-《80年代改革開放初期的北京》系列:1983年攝于北京平安里石油商店。北京人做飯很多家庭用煤油爐,這是北京老百姓排隊等著買煤油。

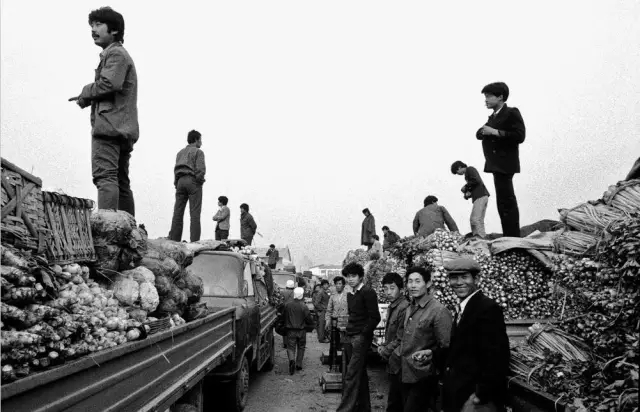

張兆增-《80年代改革開放初期的北京》系列:1989年的北京大鐘寺農(nóng)貿(mào)市場,那時賣菜都是這樣賣。今天這個蔬菜批發(fā)市場早已不存在了。

李白:這兩年來,國內(nèi)有幾個街頭攝影達(dá)人在網(wǎng)絡(luò)上很火,比如合肥抄表工劉濤、拍攝《北京、北京》的張星海等,您覺得他們的街拍與您拍的《80年代改革開放初期的北京》有什么相同和不同?社會與科技的發(fā)展,使您在拍攝時觀念和手段上有哪些改變和思考?

張兆增:這些年輕人的攝影思維和拍攝手法,老同志都應(yīng)該借鑒,甚至要努力超越他們。我現(xiàn)在一直在思考,而且從我的《中國煤礦30年“冰與火”》的組照中也能通過我30年的拍攝方式看出我在力爭改變。

抄表工劉濤在合肥的街頭邊工作、邊攝影,他的作品是純粹的街拍。發(fā)表在網(wǎng)絡(luò),一夜走紅,24小時點擊量4萬多人,這說明了讀者喜歡,愿意為作者傳播、點贊。

我的《80年代改革開放初期的北京》和劉濤的相同之處是都屬街拍,都是用了很長時間關(guān)注。但因時代的差異、年齡的差異、教育的差異,令我們的關(guān)注點不同,拍攝方式也不同。我關(guān)注的是改革開放初期的百姓生活狀態(tài),劉濤的街拍作品則更關(guān)注的是百姓生活中的詼諧,喜歡看我《80年代改革開放初期的北京》的大多是那個年代過來的人。喜歡看劉濤作品的大多是這個年代的年輕人,我想這就是差異吧。

街拍現(xiàn)在在攝影圈很時尚,許多專業(yè)和業(yè)余攝影愛好者都熱衷于街拍。我覺得街拍應(yīng)該是有主題的,選取一個主題長期關(guān)注和拍攝。街拍不是漫無目的亂拍的代名詞。

張兆增-《80年代改革開放初期的北京》系列:1989年攝于北京安定門立交橋下,京城遛鳥人合影。

張兆增作品:2002年甘肅省民勤縣植樹節(jié)孩子們植樹突遇沙塵暴。

張兆增作品:2003年4月30日北京煤炭醫(yī)院成為北京市定點收治非典醫(yī)院,醫(yī)護(hù)人員人心恐懼,這是在收治患者前一天的最后動員。

李白:您之前開過影樓,還獲得過兩屆“人像攝影十杰”提名獎,如今人人攝影的時代令攝影記者危機(jī)重重,攝影人應(yīng)該如何轉(zhuǎn)型?

張兆增:我做影樓、做攝影工作室那會兒還沒有數(shù)碼攝影,還是用黑白膠片、彩色膠片拍攝,每天的最后一項工作是沖洗當(dāng)天拍攝的膠片。現(xiàn)在的攝影完全顛覆了當(dāng)時那個時代的攝影觀念。但我記得攝影家王文瀾說過一句經(jīng)典的話“攝影難就難在它太容易了”。今天的手機(jī)攝影也好,數(shù)碼相機(jī)拍攝也好,最終是要用影像來說話。你的影像拍的好壞最終是受用者來評判。今天自媒體發(fā)展迅速,未來飆升到何等高度是個未知數(shù)。攝影記者危機(jī)重重很正常,就看他們怎么定位自己了。是“轉(zhuǎn)產(chǎn)”,還是任命;是垂頭喪氣,還是與時俱進(jìn)。歷史前進(jìn)進(jìn)程總是會大浪淘沙。只有去接受新事物,緊跟時代步伐才有可能不被社會淘汰。今天的攝影人要腦洞大開,尋求攝影新高度。

張兆增-《中國礦工30年“冰與火”》系列:皖北礦業(yè)集團(tuán)新入礦的大學(xué)生,當(dāng)時大學(xué)生能分到礦上是很好的工作。

李白:攝影對您來說意味著什么?有哪些感悟?

張兆增:我從事攝影40多年,可以說他已經(jīng)是我生活中的一部分,幾天不拍照,就感覺生活中少了點什么。朋友聚會、同事聊天也是三句話不離老本行。

我的感悟就是要走下去,走到基層,把鏡頭對準(zhǔn)普通老百姓的精彩生活,用心拍攝、靜待沉淀,若干年后,抱著相機(jī)撈沉底的“干貨”。

張兆增-《中國礦工30年“冰與火”》系列:2015年7月14日,陜西銅川礦業(yè)集團(tuán)王石凹煤礦破產(chǎn)前,工人將井下設(shè)備運(yùn)往地面封存,在礦上工作很多年的工人心情壓抑。

張兆增-《中國礦工30年“冰與火”》系列:2010年3月28日山西王家?guī)X透水事故第七天,下井搜救的工人按當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗,都要系上紅花系帶下井搜救,為的是辟邪。

·文章選自《中國攝影報》·2017年·第5期。

賬號+密碼登錄

手機(jī)+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊