方大曾——“七七事變”報道第一人

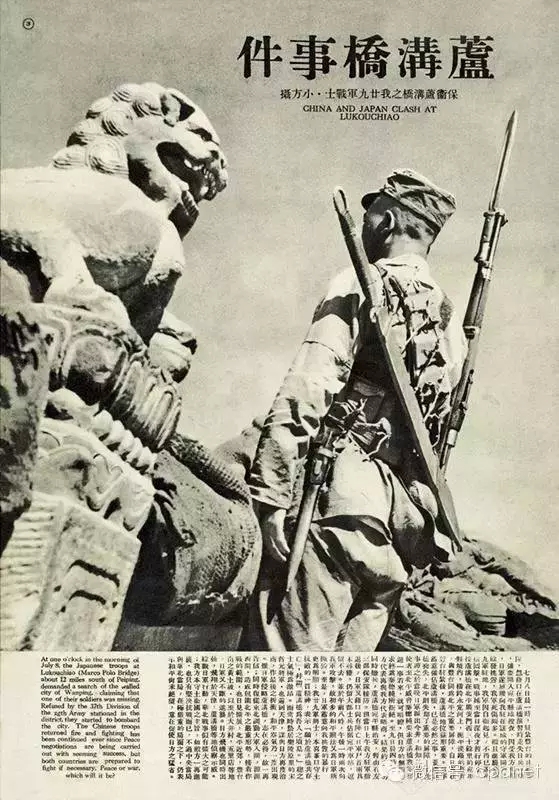

“我站在盧溝橋上瀏覽過一幅開朗的美景,令人眷戀,北面正浮起一片遼闊的白云,襯托著永定河岸的原野,偉大的盧溝橋也許將成為偉大的民族解放戰爭的發祥地了!”——方大曾《盧溝橋抗戰記》

作為上世紀三十年代活躍在長城內外的知名記者,他也是許多歐美報刊的供稿人。世界通過他的照片、文字,了解抗戰前期和抗戰初期的中國。他與這個世界“失聯”于1937年,年僅25歲。那時他是上海《大公報》的特派戰地記者。如果他仍活著,如今已是103歲的老人。小方1912年出生在北京東城區協和胡同的四合院里。父親方振東畢業于京師譯學館法文專業,供職于外交部。由于家底殷實,還在上小學時,小方就得到了人生中第一部相機。1929年,17歲的小方發起成立了中國北方第一個少年攝影社團。“九一八”事變后,小方參加了“反帝大同盟”,編輯《反帝新聞》和北平少先隊機關刊物《少年先鋒》。他曾參與組建中外新聞學社(全民通訊社前身),以攝影和通訊報道見長。其作品大多反映當時的民風民俗、戰事及社會變遷,在當時與范長江、徐盈等同負盛名。

1937年“七七事變”爆發后,小方趕赴盧溝橋前線,拍攝照片,訪問官兵,最先報道了震驚中外的“盧溝橋事變”,尤其是長篇通訊《盧溝橋抗戰記》在《世界知識》雜志發表后,被中外媒體廣泛采用,成為世界詳細了解中國抗戰發端的第一手消息。他在文章中預言“偉大的盧溝橋也許將成為偉大的民族解放戰爭的發祥地了!”《我們為自己而抗戰》《日軍炮火下之宛平城》《衛國捐軀》《民眾慰勞》等專題攝影報道相繼被國內外各大報刊刊發,影響甚廣。因此,方大曾被公認為是中國抗戰“第一照”的作者和“七七事變”報道第一人。北平淪陷后,在范長江的推薦下,方大曾被上海《大公報》聘為戰地特派員。此間,他陸續發表了戰地通訊《前線憶北平》《血戰居庸關》《保定以南》《保定以北》《從娘子關出雁門關》《平漢線北段的變化》等。

1937年9月18日,方大曾從河北蠡縣發出《平漢線北段的變化》一文后失蹤。范長江曾多方尋找直至解放以后,并撰文《憶小方》以示懷念。

小方留下的837張珍貴的底片,也由中國國家博物館永久典藏,成為珍貴的抗戰文物。

方大曾留下的837張珍貴的底片

方大曾年表

1912年 生于北平。

1924年 就讀于北平市立一中,開始喜愛攝影,用母親給的7塊大洋買了一架照相機。開始拍攝北京的古建筑、各種民俗和社會底層的苦難生活。

1929年 發起組織青少年攝影組織,創立“少年影社”,舉行過公開展覽。自此,攝影從愛好逐漸發展成職業。

1930年 考入中法大學經濟系。

1931年 在大學里參加“反帝大同盟”并參與編寫機關報《反帝新聞》。

1932年 聯合詩人方殷共同主編《少年先鋒》。用自己手中的相機記錄施虐者的殘暴和同胞的頑強。

1934年 中法大學畢業。他得到了一架高級“祿萊福萊克斯”,那是用他發表在一家英國雜志的作品《四子王旗的婚禮》的稿費購買的。在北平基督教青年會任干事,以方德或小方署名在《世界知識》等刊物上發表文章。

1935年 轉到天津基督教青年會工作,與吳寄寒、周勉之等人成立“中外新聞學社”,受聘北平基督教青年會少年部干事,“一二九”運動后,參加“中華民族解放先鋒隊”(簡稱“民先”)。是年采訪綏東戰場。

1936年 邀高尚紅(北平青年會負責人)觀看斯諾訪問陜北延安革命根據地拍攝的照片。夏天到天津《大公報》求職,與著名記者范長江相識,經推薦任天津《大公報》記者。深入宛平、冀東、綏遠前線等地采訪。

11月8日,在北平寫成《宛平之行》采訪記。

11月23~28日,到河北唐山、昌黎等地采訪冀東偽政府轄區,寫成《冀東一瞥》。

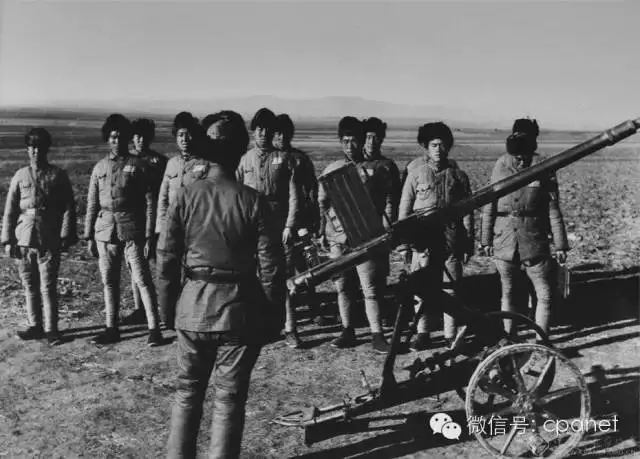

12月4日,離開北平到綏遠前線進行了長達43天的抗戰初期著名的“綏遠抗戰”采訪,拍攝了數百張照片,寫成《綏東前線視察記》等戰地通訊。

1937年 7月10日,離家前往盧溝橋采訪“七七”事變。7月23日由北平寄出《盧溝橋抗戰記》。

1937年 7月28日,在保定與范長江、陸詒、宋致泉相遇,開始擔任上海《大公報》戰地特派員。

1937年 8月,由平漢線轉至山西在同蒲鐵路沿線進行采訪。

1937年 9月30日,從河北蠡縣寄出《平漢北段的變化》一文,后失蹤。

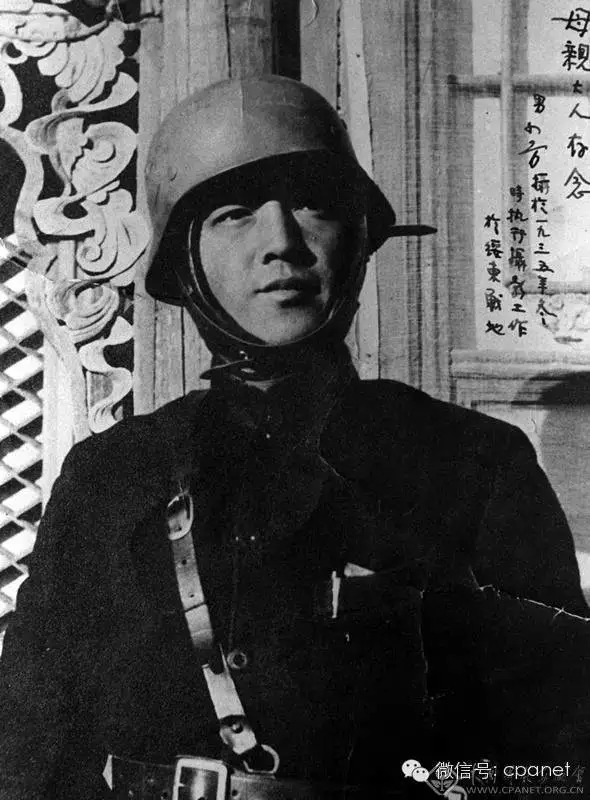

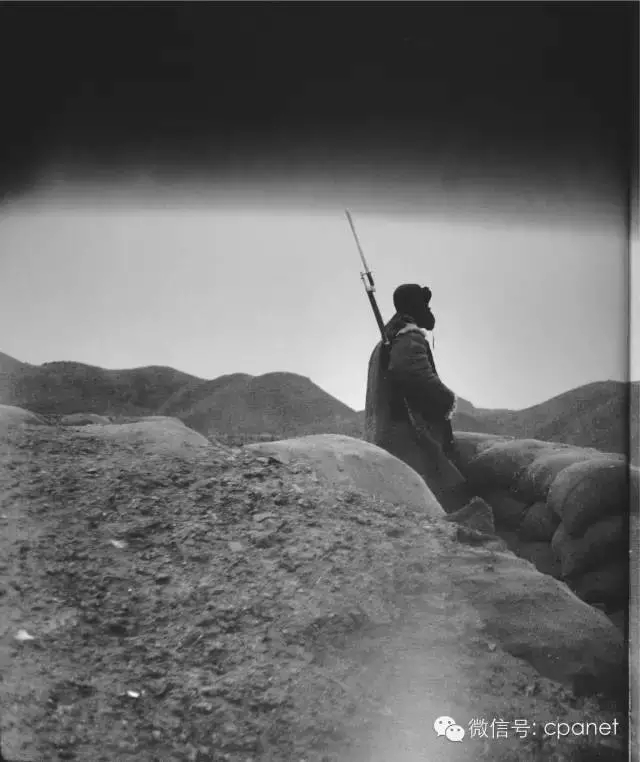

哪里有戰事哪里就有小方的身影,他多次孤身一人前往激戰前沿,拍攝大量正面戰場的珍貴照片,傳遞出大量有價值的獨家新聞報道。 小方攝

小方攝 小方攝

小方攝

1936年12月 ,綏東前線哨兵。 小方攝

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊