晚明文化與昆曲盛世

鄭培凱

主講人:鄭培凱 時(shí)間:2012年3月15日 地點(diǎn):北京大學(xué)

我今天跟大家討論的議題是“晚明文化與昆曲盛世”,是從文化史的角度來思考昆曲在晚明興盛的歷史文化環(huán)境。

我個(gè)人對(duì)昆曲發(fā)生濃厚興趣的原因,主要有兩個(gè):一是昆曲在中國傳統(tǒng)文化晚期發(fā)展階段,扮演很重要的審美品位角色,可以說是中國文化審美精神的追求在表演藝術(shù)領(lǐng)域最精致的表現(xiàn)。二是昆曲的興衰,見證了這四百年來中國文化由盛轉(zhuǎn)衰,又重新崛起的滄桑與轉(zhuǎn)折。

(一)

我今天跟大家講的,主要是晚明時(shí)期昆曲興盛的歷史階段,是歷史文化變遷與昆曲興衰的前半段。探討這樣的宏觀議題,可以讓大家思考文學(xué)藝術(shù)與歷史文化變遷的關(guān)系。

我們講到晚明文化,一定要了解晚明歷史、社會(huì)的情況。晚明是一個(gè)很特殊的時(shí)代,在中國文化變遷上是個(gè)大轉(zhuǎn)折的時(shí)代,也是了解全球經(jīng)濟(jì)文化重心轉(zhuǎn)移到歐洲的關(guān)鍵時(shí)刻。

我講中國近代史,一般是從晚明開始講,這是有很多原因的。作為一個(gè)學(xué)術(shù)領(lǐng)域來討論歷史,假如我們說中國近代史從鴉片戰(zhàn)爭開始,根本解釋不了中國為什么落后,為什么成了西方列強(qiáng)的俎上肉,根本不明白全世界歷史發(fā)展的整體情況,不知道歐洲為什么突然崛起,成了逐漸統(tǒng)治世界的強(qiáng)權(quán)。這里牽涉的問題,還不只是經(jīng)濟(jì)、政治、軍事力量的對(duì)比,在19世紀(jì)的時(shí)候,中國落后了,西方強(qiáng)盛了。還有一個(gè)很重要的問題,是中國文化跟西方文化在19世紀(jì)后半葉接觸的時(shí)候,突然,中國傳統(tǒng)文化處于劣勢,變成一個(gè)弱勢文化,好像一無是處,而西方文化成為強(qiáng)勢文化,樣樣都比中國文化傳統(tǒng)優(yōu)越。這是怎么發(fā)生的?我們?nèi)羰前褧r(shí)間往前推,推到16世紀(jì),也就是從晚明時(shí)期,當(dāng)歐洲文化與中國文化初次有了相當(dāng)規(guī)模的直接接觸,我們看到的是,中國文化的強(qiáng)盛與西方對(duì)中國文化的推崇,情況一直延續(xù)到18世紀(jì),才發(fā)生逆轉(zhuǎn)。我們必須對(duì)晚明的歷史情況有所了解,對(duì)其后全世界(不只是中國)發(fā)生的歷史變化有所認(rèn)知。

從全球的格局來講,16世紀(jì)是一個(gè)早期全球化的時(shí)期,出現(xiàn)了近代全球化過程的雛形。在這個(gè)歷史階段,新大陸已經(jīng)發(fā)現(xiàn),繞過好望角的新航路也已經(jīng)打通,西班牙與葡萄牙是最早向外拓展的兩大勢力,接著是荷蘭與英國。英國勢力拓殖到亞洲,是在17世紀(jì)之后,之前主要是葡萄牙、西班牙跟荷蘭,而最早期接觸到中國的是葡萄牙。今天人們到江南古鎮(zhèn)去觀光,覺得詩情畫意,古意盎然,其實(shí)晚明時(shí)期這些市鎮(zhèn)的興起與發(fā)展,是成片的,形成繁榮的城鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò),也帶動(dòng)了文化生活的多姿多彩。

16世紀(jì)之后,整個(gè)中國的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,最主要是沿著一個(gè)十字軸心線擴(kuò)散,橫的軸線是長江流域,直的軸線就是大運(yùn)河。在整個(gè)東南半壁,從北京到南京,從蘇州到杭州,再沿著海岸及內(nèi)陸河道,一直到福建與嶺南,新的商品經(jīng)濟(jì)得到了長足的發(fā)展。商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動(dòng)了通俗文化,促進(jìn)了文娛活動(dòng)與小說戲曲的昌盛。你看當(dāng)時(shí)出版的小說,《金瓶梅詞話》講的是山東沿著大運(yùn)河城鎮(zhèn)的繁華生活,《三言二拍》的故事則大都發(fā)生在江南,以蘇州、杭州、南京為中心,展現(xiàn)了當(dāng)時(shí)商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與生活形態(tài)的開放。明代中期之后,雖然以北京為全國“政治中心”,但是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的江南卻以南京、蘇州、杭州為核心,帶動(dòng)周邊的都市與城鎮(zhèn),發(fā)展成充滿文化創(chuàng)意的“文化中心帶”。

從中國內(nèi)部思想發(fā)展而言,經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的變化配合陽明學(xué)派的興起,模糊了“士”與“商”的分界,使得精英文化與通俗文化有了一個(gè)交匯。在15世紀(jì)之后,特別是到16世紀(jì),陽明學(xué)派蓬勃發(fā)展,其中以“泰州學(xué)派”在社會(huì)傳布上最為深遠(yuǎn)。

泰州學(xué)派的王艮,表現(xiàn)得比較激烈,認(rèn)為“滿街都是圣人”。按照孟子和王陽明的說法,每個(gè)人都應(yīng)該性善的,回到自己的本心,每個(gè)人去發(fā)揮自己的良知良能,不就成了圣人嗎?王艮、顏鈞、羅汝芳這一脈,特別強(qiáng)調(diào)個(gè)人的自主性,在當(dāng)時(shí)社會(huì)十分風(fēng)行。他們講學(xué)的方法經(jīng)常像布道一樣,走到群眾中去講圣賢之道,講肯定自我,回歸良知。講道的時(shí)候,經(jīng)常能聚集上千人來聽,沒有現(xiàn)代的麥克風(fēng),就用師徒結(jié)合傳聲的辦法,老師講了,前面的學(xué)生門徒就把道理往后傳,一撥一撥,一層一層,從前面往后傳播,在當(dāng)時(shí)社會(huì)上也造成了一種講陽明心學(xué)的風(fēng)潮。

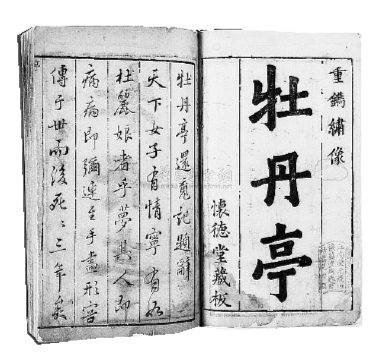

泰州學(xué)派引起的強(qiáng)烈社會(huì)反響,使政府的一些領(lǐng)導(dǎo)感到不安,害怕陽明學(xué)派會(huì)造成社會(huì)風(fēng)潮。在萬歷年間,政府曾禁止陽明學(xué)的講學(xué)活動(dòng),張居正就明確表示不準(zhǔn)。張居正是搞政治的,看到泰州學(xué)派聚在一起,討論心性自由,強(qiáng)調(diào)個(gè)體自主,以自己本體認(rèn)知來解釋圣賢之道,覺得有危險(xiǎn)性,就要禁止。比如,張居正很不喜歡羅汝芳,禁止羅汝芳公開講學(xué),而羅汝芳就是昆曲劇作家湯顯祖思想啟蒙的老師。因此,我們看到湯顯祖一直不喜歡張居正,批評(píng)權(quán)相以政治傾軋的手段來打擊異己,反對(duì)當(dāng)局壓制講學(xué)的禁令,或許還可以從思想學(xué)派沖突這個(gè)角度得到解釋。

湯顯祖是跟著羅汝芳求學(xué)長大的,所學(xué)的思想主脈,是赤子良知、天機(jī)泠如、解纜放帆,等等。什么叫作“解纜放帆”?就是把束縛思想的船纜解開,把船帆升起來,就可以自由自在去翱翔,讓你的赤子良知翱翔,讓你的內(nèi)心想象翱翔。學(xué)者余英時(shí)綜述中國思想史的四次突破,指出陽明學(xué)與晚明士商互動(dòng)的關(guān)系,是中國思想史的最后一次大突破,即是涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)富裕與思想開放的互動(dòng)。聯(lián)系到精英文化與通俗文化的相互滲透,小說戲曲的蓬勃寫作與戲曲舞臺(tái)表演的興盛,與陽明學(xué)派心性自主想法的普及民間,關(guān)系也是十分密切,發(fā)展了晚明的文化的社會(huì)整體性,滲透到各個(gè)社會(huì)階層。

(二)

我們來聽聽當(dāng)時(shí)人的現(xiàn)身說法,在明朝覆滅之后,遭遇了國破家亡,經(jīng)歷了改朝換代,是如何回顧晚明文化,描述最深刻卻已消逝了的印象。明朝亡在1644年,二十年后,七十歲的張岱(1597-1684)寫了《自為墓志銘》:

蜀人張岱,陶庵其號(hào)也。少為紈绔子弟,極愛繁華,好精舍,好美婢孌童,好鮮衣,好美食,好駿馬,好華燈,好煙火,好梨園,好鼓吹,好古董,好花鳥,兼以茶淫橘虐,書蠹詩魔。勞碌半生,皆成夢幻。年至五十,國破家亡……回首二十年前,真如隔世。

張岱以懺情的心境,寫自己“少為紈绔之弟,極愛繁華”。“好精舍”,喜歡很漂亮的房子;“好鮮衣”,喜歡穿漂亮的衣服;“好美食”,喜歡吃好吃的東西;“兼以茶淫橘虐”,喜歡茶道,喜歡各種各樣的水果;“書蠹詩魔”,喜歡藏書、讀書,喜歡寫詩。“勞碌半生,皆成夢幻,年至五十,國破家亡,回首二十年前,真如隔世”。這是他個(gè)人耽于情欲的表現(xiàn),是他五十年晚明生涯的寫照,反映了很重要的晚明社會(huì)文化形態(tài),就是一個(gè)繁華的世界,繁華的浮生,在這個(gè)世界里什么物質(zhì)都有,什么情欲都可以得到滿足,好像自由自在,非常快樂,后來就亡國了。

張岱所說的繁華世界,就是嘉靖萬歷之后江南的繁華。這個(gè)時(shí)候,以商品流通為重點(diǎn)的市鎮(zhèn)大量出現(xiàn),白銀的流通也劇增,促進(jìn)了商貿(mào)的流通。大量的白銀在美洲出現(xiàn),在西班牙的統(tǒng)治下,由秘魯、墨西哥的礦藏,變成白銀通貨,流到歐洲、流入亞洲,造成了全球的“貨幣革命”。20世紀(jì)30年代研究歐洲貨幣經(jīng)濟(jì)史的Earl Hamilton,利用西班牙早期檔案,對(duì)白銀如何影響歐洲貨幣,造成歐洲的貨幣革命、白銀革命,做了很詳細(xì)的研究。中國學(xué)者當(dāng)中,比較早注意到這個(gè)美洲白銀影響中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的是全漢升。近來出版的《白銀帝國》,重新使用歐洲貨幣史的研究成果,并且納入亞洲受到的影響,才引起中國史學(xué)界的注意。白銀變成主要通貨的最大意義,是有了白銀就有財(cái)富,脫出了政府當(dāng)權(quán)者全面控制。從宋朝以來,政府開始發(fā)行紙幣,到元朝的時(shí)候,大元寶鈔是政府控制貨幣的一個(gè)方法,而且限令用政府的鈔票,不能用白銀,明朝基本的政策也是如此。白銀其實(shí)是非法的通貨,但是政府卻沒有可靠而有效的機(jī)制來支撐寶鈔,結(jié)果是鈔票貶值,人們信賴白銀的價(jià)值。一直到晚明期間,白銀大量流通,成為早期全球化的主要通貨,才在中國確定其合法性,也帶動(dòng)了商品的迅速流通,促使商人集團(tuán)大量涌現(xiàn),社會(huì)風(fēng)氣崇尚金權(quán)。商業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū),生活方式也轉(zhuǎn)趨消費(fèi)跟物質(zhì)享受,影響文化、藝術(shù)、娛樂的蓬勃,要求多元多樣的創(chuàng)新。

我們?cè)趺凑J(rèn)識(shí)晚明的文化?怎么理解明清歷史的轉(zhuǎn)折與變化?怎么理解這四五百年中國歷史文化的盛衰?錢穆在《國史大綱》里面曾經(jīng)指出,明代專制政權(quán)是中國歷史最為黑暗的時(shí)期,因?yàn)閺闹贫雀咧v,朱洪武罷黜了宰相的制度,然后由皇帝來獨(dú)裁,是一個(gè)專制獨(dú)裁的政治體系。朱元璋、朱棣都是極有能力的獨(dú)夫,對(duì)大臣很不尊敬,經(jīng)常在朝廷上施行廷杖,而且變成明朝的制度。士大夫知識(shí)人動(dòng)輒得咎,身為廟堂大臣,這么有地位的人,脫了褲子就打,打得皮開肉綻的,這算什么?實(shí)在是非常專制,非常專橫,最獨(dú)裁黑暗。如此黑暗專制的政權(quán),怎么到了晚明,會(huì)出現(xiàn)開放的社會(huì)文化現(xiàn)象?

明朝的皇帝,從正德、嘉靖,到萬歷、天啟,一百多年之間,除了張居正掌權(quán)的十年算是勵(lì)精圖治,皇帝基本上不管國家大事,甚至都不上朝。張居正死后,萬歷朝政一塌糊涂,皇帝什么也不管,派系斗爭成了相互牽制,大家扯皮也有互相制衡的作用,使得獨(dú)裁政權(quán)根本無心管治社會(huì)和文化的發(fā)展,反而出現(xiàn)了開放的現(xiàn)象。

這里引出幾個(gè)值得我們思考的歷史議題。第一,晚明江南經(jīng)濟(jì)繁榮,生活富裕,文娛活動(dòng)蓬勃,審美追求達(dá)到十分精致的高峰,但是政局紛亂,而且內(nèi)部危機(jī)很多。江南的發(fā)展跟中國西北地區(qū)差距很大,非常不平衡,而且因兩極分化造成的階級(jí)沖突,愈演愈烈,到了明末天啟崇禎年間,就發(fā)生了民變,出現(xiàn)了大規(guī)模的農(nóng)民造反運(yùn)動(dòng),加之北方滿清興起,內(nèi)憂外患,終于導(dǎo)致最后政權(quán)的覆滅。但是,整體而言,政治的失誤不能否定江南之繁華,更不能否認(rèn)江南人士的生活水準(zhǔn)之高,物質(zhì)享受之好,以及在文化藝術(shù)審美領(lǐng)域的輝煌成就。換言之,明朝覆滅,是因?yàn)檎诬娛碌氖д`,影響的是政權(quán)的更迭。兵燹過處,生靈涂炭,造成一段時(shí)期的經(jīng)濟(jì)破壞與停滯,也影響到文化藝術(shù)的持續(xù)發(fā)展。放在歷史的長河里,晚明經(jīng)濟(jì)繁榮、社會(huì)開放、文化充滿創(chuàng)意追求,不應(yīng)該成為禍端,變成導(dǎo)致明朝覆滅的必然原因。清初學(xué)者痛定思痛,把明朝的崩潰歸咎為晚明的奢靡,是懲前毖后的自我批判,是道德主義的歷史評(píng)判,是簡化歷史因果,甚至顛倒因果的邏輯。

第二,文化藝術(shù)的發(fā)展,有其相對(duì)獨(dú)立的場域,雖然受到政局動(dòng)蕩及經(jīng)濟(jì)變動(dòng)的影響,但審美追求所開拓的精神境界依然可以傳承,藝術(shù)創(chuàng)造的成果可以歷劫而重生。一旦在文化藝術(shù)上有所開創(chuàng),并能蔚成風(fēng)氣,形成典范,則可傳諸后世,形成傳統(tǒng),晚明文化的重大意義在此。當(dāng)時(shí)所創(chuàng)作的文學(xué)、戲曲,以及各種各樣藝術(shù)品在審美情趣上的成就,并不因明清易代的天翻地覆而消逝。昆曲的興盛即在晚明這個(gè)時(shí)期,而其繁盛的生命力可以跨越改朝換代的戕害與創(chuàng)傷,一直延續(xù)到乾嘉時(shí)期。我想大家可能看過《板橋雜記》這本書,余懷寫的,性質(zhì)與張岱懺情的《自為墓志銘》十分相近,主要寫的是秦淮風(fēng)月,給人一個(gè)感覺,是落拓文人的艷情文字,在國破家亡之際居然還懷想歌姬名妓的青樓風(fēng)光。其實(shí),余懷在晚年寫《板橋雜記》,真正揮之不去的記憶,是秦淮風(fēng)月任情恣性的氛圍。余懷這個(gè)人也不是大家以為的情場浪子,而是有守有節(jié)的文化精英,是個(gè)君子固窮的明遺民,甚至參加過反清復(fù)明運(yùn)動(dòng)。余懷著作資料大量散失,只有《板橋雜記》流通最廣,使人誤以為秦淮風(fēng)月就是他唯一的生活行徑。近幾年因?yàn)閷W(xué)者的努力,有兩部搜集余懷著作的詩文集出版,一部是《余懷全集》,一部是《甲申集外十一種》,讓我們了解明末清初的一些文人,有其志向,有其政治操守,甚至投身危險(xiǎn)的復(fù)國運(yùn)動(dòng),但最關(guān)心的還是文化傳統(tǒng)與藝術(shù)追求,是他們經(jīng)歷的浮華世界,是繁華所造就的審美境界。在清朝高壓統(tǒng)治下,他們暗地里從事反清復(fù)明的遠(yuǎn)動(dòng),同時(shí)卻可以公開懷念逝去的美好歲月、賞心悅目的詩酒風(fēng)流以及千折百回、婉轉(zhuǎn)動(dòng)聽的昆曲。我時(shí)常想,晚明昆曲的藝術(shù)追求,到了清代施行高壓統(tǒng)治與文化鉗制之時(shí),仍然蓬勃發(fā)展,不是因?yàn)榭涤呵⑹赖奶岢桥c這種緬懷故國的優(yōu)越文化成就有關(guān)。

第三,清兵入關(guān)之后,施行軍事統(tǒng)治,雖說是繼承了明代的政治結(jié)構(gòu),奉中國文化傳統(tǒng)及儒家經(jīng)典為正統(tǒng),但為了保持政權(quán)的穩(wěn)定,大興文字獄,對(duì)漢族文化進(jìn)行了相當(dāng)?shù)拇輾垺,F(xiàn)在有許多人只考慮政治層面,講康雍乾三朝如何拓展版圖,建立大清帝國,繁榮穩(wěn)定,成就了大清盛世。很少探討清朝盛世大興文字獄,鉗制思想,為了政權(quán)的團(tuán)結(jié)安定,戕害文化藝術(shù)生機(jī)。龔自珍在鴉片戰(zhàn)爭之前,寫《己亥雜詩》的時(shí)候,就總結(jié)出清朝思想文化的退化:“避席畏聞文字獄,著書都為稻粱謀。”他的觀察十分敏銳,有著詩人全景宏觀的直感,看到了晚明發(fā)展出來的文化藝術(shù)創(chuàng)新生機(jī),在清朝運(yùn)作有效的政治高壓下,一點(diǎn)一點(diǎn)一點(diǎn)被戕害掉,最后到了道光年間,已經(jīng)沒有了文化創(chuàng)意。一個(gè)民族的文化,沒有創(chuàng)新的動(dòng)機(jī)與意愿,是沒有前景的,只能日漸枯竭,最后瀕于僵死。表面上看,晚清的中華帝國好像還是一個(gè)大帝國,疆域遼闊,子民眾多,繼續(xù)聲稱繼承五千年文化傳統(tǒng),其實(shí)已經(jīng)像一棵蛀空的大樹,從內(nèi)里掏空了,只剩下日漸凋萎的樹干,經(jīng)不起任何風(fēng)雨的摧殘。講明清歷史文化的發(fā)展,我們必須在心中放幾把不同的尺子,不能只講短期的政治盛衰,不講長遠(yuǎn)的文化藝術(shù)傳統(tǒng)。任何一個(gè)民族文化的發(fā)展,從人類文明的長遠(yuǎn)角度著眼,都是文化藝術(shù)最能夠長存,社會(huì)生活的改善最得民心,而政治操作與管制都是短暫的。可是掌握權(quán)柄的政客卻從權(quán)力控制的角度思考,顛倒歷史意義的先后緩急。

這里提出的歷史議題,可以幫助我們思考昆曲發(fā)展的歷史背景。昆曲是中國在舞臺(tái)表演這個(gè)領(lǐng)域,藝術(shù)發(fā)展到巔峰的一種藝術(shù)形式,而這個(gè)藝術(shù)形式最輝煌的時(shí)期,就是從晚明到乾隆。或許有人問,已經(jīng)到了清朝中葉了,昆曲還有其發(fā)展的生機(jī),不是可以反駁康雍乾三代鉗制文化的說法嗎?其實(shí),這也容易回答,因?yàn)槲幕囆g(shù)場域與政治不同,文化創(chuàng)意與藝術(shù)思維的時(shí)段很長,對(duì)一代人而言可以延續(xù)幾十年,而且可以逆著外界環(huán)境的壓力持續(xù)好幾代,不像政治那樣,說停就停。

我們可以拿清朝最有名而且是最優(yōu)秀的昆曲作品,洪升的《長生殿》及孔尚任的《桃花扇》為例,說明文化創(chuàng)意的延續(xù)性,及其遭遇的政治干擾。這兩部戲曲,都在康熙年間寫成,《長生殿》寫成于康熙二十七年(1688),《桃花扇》寫成于康熙三十八年(1699),前后相隔十一年。兩部戲都運(yùn)用了歷史題材,訴說一些自我的感懷,追思前朝美好歲月的幻滅。這期間應(yīng)該算是康熙盛世,是個(gè)和平穩(wěn)定的時(shí)期,已經(jīng)平定了三藩之亂,并在1683年收復(fù)了臺(tái)灣,穩(wěn)固了政權(quán),纂修《大清一統(tǒng)志》、開《明史》館,康熙皇帝也開始南巡。改朝換代都已經(jīng)過了半個(gè)世紀(jì),政局也基本穩(wěn)定了,發(fā)抒點(diǎn)故國的懷念與思古之幽情,應(yīng)該是可以容忍的起碼創(chuàng)作自由,可是這兩部戲曲都遭到了很大的政治壓迫,難以擺脫以古諷今的指責(zé),讓人心寒。由此,我們看到,在晚明發(fā)展的文化創(chuàng)新與藝術(shù)追求,在思想、文化、藝術(shù)和審美的領(lǐng)域,經(jīng)過明清易代,經(jīng)歷政權(quán)更迭,天翻地覆之后,還能有所延續(xù),還能繼續(xù)在惡劣的政治高壓下煥發(fā)生機(jī),出現(xiàn)《長生殿》與《桃花扇》,問題是,在“一年三百六十日,風(fēng)刀霜?jiǎng)?yán)相逼”的政治環(huán)境,晚明的自由開放還能持續(xù)多久?清朝前半葉為什么還能夠讓昆曲繼續(xù)發(fā)展,甚至出現(xiàn)曹雪芹的《紅樓夢》,都是因?yàn)橥砻饔囗嵉难永m(xù),而不是清朝政治穩(wěn)定局面的結(jié)果。借用孔尚任《桃花扇》的文字來說“余韻”,就是“殘山夢最真,舊境丟難掉,不信這輿圖換稿。”到了清代中葉,大興文字獄的時(shí)候,文人連殘山夢都做不成,連“舊境”都已經(jīng)抹殺殆盡,都無法入夢了。

(三)

我們回頭來講晚明社會(huì)文化,探討經(jīng)濟(jì)發(fā)展如何造成江南的富裕社會(huì),如何影響社會(huì)風(fēng)氣,思考當(dāng)時(shí)人是如何面對(duì)社會(huì)轉(zhuǎn)型與文化開放的局面。明朝嘉靖版的《江陰縣志》(有1548年唐順之序)記當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗的變化:

國初時(shí),民尚儉樸,三間五架,制甚狹小。服布素,老者穿紫花布長衫,戴平頭巾。少者出游于市,見一華衣,市人怪而嘩之。燕會(huì)八簋,四人合坐為一席。折簡不盈幅。成化(1465-1487)以后,富者之居,僭侔公室,麗裙豐膳,日以過求。既其衰也,維家之索,非前日比矣。

這里講到明朝開國的時(shí)候,大家都穿素色的衣服,老人才穿紫花布長衫,戴平頭巾。看見有人穿華麗的衣服上街,大家都覺得很怪,議論紛紛。平常飲宴,四個(gè)人吃八個(gè)菜。到了成化年間,社會(huì)富裕了,有錢人都住上豪宅,穿起華麗的衣服,吃起大餐。從老派的道德規(guī)矩來講,如此奢華,就很難維系一個(gè)家,甚至維系這個(gè)社會(huì)了。

到了萬歷年間的《上元縣志》,是這樣記風(fēng)俗的變化:

甚哉風(fēng)俗之移人也。聞之長者,弘、正間(1488-1521)居官者,大率以廉儉自守,雖至極品,家無余資……嘉靖間(1522-1566)始有一二稍營囊橐為子孫計(jì)者,人猶其非笑之。至邇年來則大異矣。初試為縣令,即已置田宅盛輿,販金玉玩好,種種畢具。甚且以此被譴責(zé),猶恬而不知怪。此其人與白畫攫金何異?

這里擔(dān)心的是社會(huì)富裕之后,人人都想著聚集財(cái)富,當(dāng)官的更是變本加厲,聚斂田產(chǎn)宅第與金銀珠寶,成了貪得無厭的蟊賊了。

這種因富裕繁華引發(fā)的貪婪,讓許多人憂心忡忡,萬歷年間的李樂,親身經(jīng)歷這些變化,就在他的《見聞雜記》一書中記載下來,覺得是個(gè)“亂象”:

厭常喜新,去樸從艷,天下第一件不好事。此在富貴中人之家,且猶不可,況下此而賤役多年,分止衣布食蔬者乎?余鄉(xiāng)二三百里內(nèi),自丁酉至丁未年(1537-1547),若輩皆好穿絲綢、湘羅,且色染大類婦人。余每見驚心駭目,必嘆曰:此亂象也。

讓他觸目驚心的,是社會(huì)上不分貴賤,什么人都穿著高檔衣服,而且花花綠綠,男女莫辨。換成今天的說法就是,不管是窮是富,人人都提LV包,身穿阿瑪尼,足登普拉達(dá),真是驚心動(dòng)魄。

從嘉靖皇帝登基到萬歷初年,雖然文風(fēng)日盛,但是社會(huì)風(fēng)俗變得浮華,世風(fēng)日下。以前的人即使富裕,也還節(jié)儉度日,而現(xiàn)在的人卻奢侈鋪張,甚至靠借貸度日,寅吃卯糧。

對(duì)于晚明社會(huì)繁華,漸趨奢靡的現(xiàn)象,也有人認(rèn)為是好事,因?yàn)閹?dòng)了消費(fèi),使得社會(huì)財(cái)富流通,有助于經(jīng)濟(jì)民生。陸楫(1515-1552)就明確提倡消費(fèi),并且提出,對(duì)一人一家而言,節(jié)儉是美德,但卻不適用于社會(huì)整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展:

論治者,類欲禁奢,以為財(cái)節(jié)則民可與富也。……吾未見奢之足以貧天下也。自一人言之,一人儉則一人或可免于貧;自一家言之,一家儉則一家或可免于貧。至于統(tǒng)計(jì)天下之勢則不然。治天下者,欲使一家一人富乎,抑將欲均天下而富之乎?

可見晚明富裕的結(jié)果,出現(xiàn)社會(huì)奢靡,也在士大夫圈內(nèi)出現(xiàn)不同的聲音。社會(huì)富裕而漸趨奢靡的變化,是否直接導(dǎo)致文化與藝術(shù)的流變,當(dāng)然不是幾句話說得清的。但是,因社會(huì)風(fēng)尚的奢靡與物欲崇尚的普遍,造成生活習(xí)慣的改變,并因此講求細(xì)致的享受與品味,逐漸成為明末文人雅士的流行風(fēng)尚,則是不爭的事實(shí)。

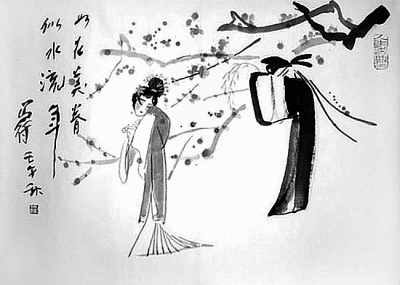

昆曲興起的社會(huì)背景,就是嘉靖萬歷年間社會(huì)富裕的環(huán)境。江南的文人雅士因富裕而有了閑情逸致,開始專注物欲享受的提升,追求審美品位的精致化。他們對(duì)戲曲發(fā)生興趣,甚至投身戲曲創(chuàng)作,填詞度曲,浸潤在昆曲的柔靡藝術(shù)境界之中,通過伶工與演員的實(shí)踐,結(jié)合了群體藝術(shù)心靈的追求與內(nèi)化,才得以創(chuàng)造一個(gè)新的藝術(shù)境界,從感官享受轉(zhuǎn)到精神提升的認(rèn)知體會(huì),為文化與藝術(shù)開創(chuàng)了一片新天地。

值得我們注意的是,晚明社會(huì)富裕只是昆曲勃興的背景,并不能充分解釋昆曲為什么發(fā)生在蘇州,而不是濫觴于杭州或南京。士大夫文人雅士的閑情逸致如何轉(zhuǎn)化成投身昆曲創(chuàng)作,為什么會(huì)把創(chuàng)作詩詞的精神轉(zhuǎn)到填曲編劇上面,如何把文學(xué)的意象構(gòu)筑和拍曲的千回百轉(zhuǎn)結(jié)合起來?這些發(fā)展都不是歷史的必然,而涉及許多人聰明才智的匯集,以及特定歷史環(huán)境所累積的審美追求。不論如何,晚明社會(huì)文化出現(xiàn)了獨(dú)特的歷史轉(zhuǎn)折,是理解昆曲勃興的必要因素。過了差不多二百多年,到了清末,有個(gè)歷史感特別敏銳的龔自珍(1792-1841),對(duì)明代中葉之后的社會(huì)變化,做了與眾不同的評(píng)價(jià):

俗士耳食,徒見明中葉氣運(yùn)不振,以為衰世無足留意。其實(shí),而時(shí)優(yōu)伶之見聞,商賈之習(xí)氣,有后世士大夫所必不能攀躋者。不賢識(shí)其小者,明史氏之旁支也夫。

批評(píng)大多數(shù)人只是人云亦云。其實(shí),從文化長遠(yuǎn)發(fā)展來看,歷史家必須從大處著眼,觀察到“優(yōu)伶之見聞”與“商賈之氣習(xí)”有其特殊歷史意義,這是清朝的士大夫所不能企及的。

(鄭培凱,山東人,耶魯大學(xué)歷史學(xué)博士。曾任教于紐約州立大學(xué)、耶魯大學(xué)、佩斯大學(xué)、臺(tái)灣大學(xué)、臺(tái)灣清華大學(xué)。現(xiàn)任香港城市大學(xué)中國文化中心主任、教授。)

賬號(hào)+密碼登錄

手機(jī)+密碼登錄

還沒有賬號(hào)?

立即注冊(cè)