殷墟甲骨:跨越千年的文明之約

講述人:國家圖書館館長、國家古籍保護中心主任、國家典籍博物館館長 熊遠明

“殷墟甲骨”專題展廳 光明日報記者 陳雪攝/光明圖片

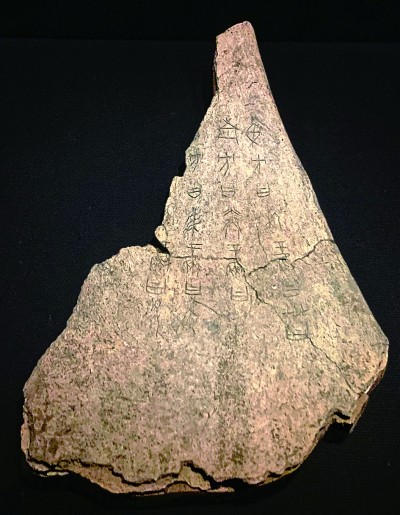

四方風甲骨 光明日報記者 陳雪攝/光明圖片

說到甲骨文,大家一定很熟悉,它在中華文明發展史上具有重大意義,把中國信史向上推進了約1000年。作為迄今為止中國發現的年代最早的成熟文字系統,甲骨文是漢字的源頭,也是中華優秀傳統文化的根脈,同時也為中華文明探源工程提供了寶貴資料。

1899年,金石學家王懿榮發現從中藥鋪買來的“龍骨”上有一些奇異刻畫,與青銅器上的金文有些相似,便決定向外界高價收購帶字甲骨進行深入研究,由此開啟了探索、發掘、收藏、研究甲骨文的大門。1928年,中央研究院歷史語言研究所派董作賓赴安陽調查殷墟甲骨出土情況,由此開始了殷墟考古發掘工作。殷墟甲骨共有三次重要發現,分別是殷墟內出土數量最多的完整窖藏小屯YH127坑、具有明確年代的小屯南地甲骨、史料價值獨特的殷墟花園莊東地甲骨。根據2022年11月10日國家文物局“考古中國”重大項目發布會介紹,至今甲骨已發現約15萬片,經科學考古發掘的有35000余片,單字數量已逾4000字。

自20世紀30年代首次入藏甲骨以來,國家圖書館一直積極進行收藏、保護、傳拓、研究,對甲骨的釋文、分期、分類進行整理,目前已整理約3萬片。我們收藏甲骨35651片,其中有字甲骨34783片,是世界上甲骨藏量最多的單位。所藏甲骨大部分來自政府撥交或捐贈,少部分購自古玩店、舊書店,其中大多曾被孟定生、羅振玉、劉體智、羅伯昭等名家收藏。

本次“殷墟甲骨”專題展出國家圖書館藏甲骨共35片,所選甲骨尺寸較大、刻字清晰、代表性較強,且大部分為首次展出。亮點展品如甲骨5405為劉體智舊藏,是國家圖書館藏甲骨中字數最多、尺寸最大的一塊,長43.5厘米,寬24厘米,正面196字,背面22字,共218字,還保存了許多形態多樣的鉆鑿,為甲骨鉆鑿形態研究提供了重要資料。甲骨6006,其研究過程非常曲折:王國維在研究中發現有兩片甲骨可以綴合,拼接成一條比較完整的商王世系卜辭,后來,董作賓用甲骨6006對這兩片甲骨進行綴合,綴合后的卜辭內容為乙未日向諸位祖先祭祀,以及進獻品物的數量,尤其重要的是,它較完整地記錄了上甲至小甲的商王世系,證實了《史記·殷本紀》的記載基本正確,并修正了《史記·殷本紀》相關記載,其重要文獻價值可見一斑。恰逢癸卯兔年,展覽還特別選擇記載商王田獵,獵獲麋鹿和兔的龜腹甲殘片甲骨2174進行展出,上面的“兔”字象形基本把兔子的前后腿、小短尾等外形表現出來,十分生動傳神。

展覽中還有不少考古發掘資料圖片和相關研究成果,觀眾可以系統了解甲骨的考古發掘、制作流程、占卜程序、鉆鑿方式、刻辭內容等,與三千年前的古文字“對話”。

“殷墟甲骨”專題融入聲光電等現代科技,以絢麗的視覺效果,激發觀眾對甲骨的興趣。我們還將通過館長探館直播、線上講座等方式為觀眾深入解讀“四大發現”,并聯合字節跳動公益將文物陳展與VR技術深度結合,讓古籍“活”起來。歡迎大家前來,共赴跨越千年的文明之約。

(項目團隊:光明日報記者?陳雪、陳之殷、王斯敏 光明日報通訊員 陳魏瑋、韓華、解天龍、吳歆哲)

《光明日報》( 2023年02月15日 07版)

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊