馮遠如何“詠懷誦賢”

近日,“無盡意·痕——馮遠‘詠懷誦賢’古典題材書畫作品展”與觀眾見面了。畫展的標題是對畫展主題的詮釋,也透露著畫家的思想深度與文化趣味。參觀馮遠的畫展,兩個詞讓我沉思良久,一個是“無盡意·痕”,一個是“詠懷誦賢”,這兩個詞像一座浮橋,把我帶入到馮遠的藝術世界,空茫或者通透,邃密或者開張,撫古或者思今,讓想象無盡意般馳騁,讓情感在時間的波浪中起伏。

畫展標題由文字組成,是畫家創作傾向的陳述。建構畫家藝術之城所依靠的則是筆墨、色彩、線條,它們塑造的形象才是真正的“無盡意·痕”,從這里才能開始一名畫家“詠懷誦賢”的審美尋求。文字的“說”與筆墨的“畫”,相異共生。

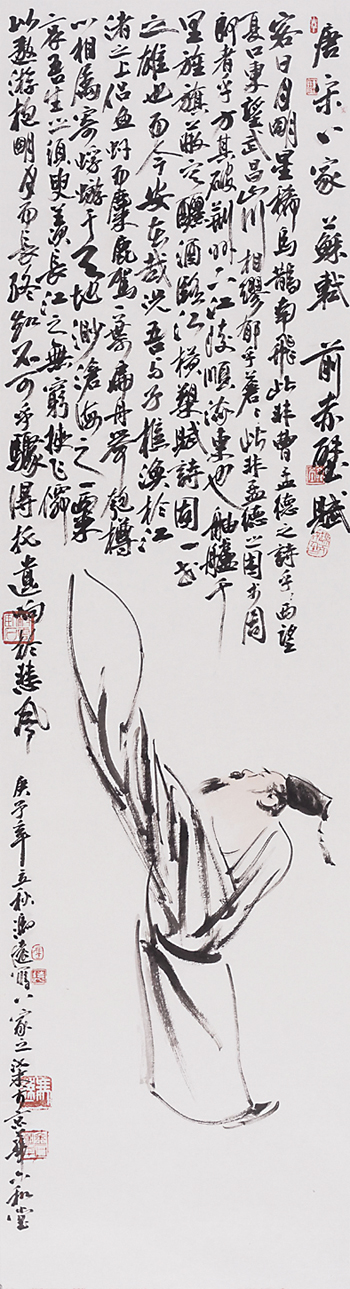

唐宋八大家——蘇軾(中國畫) 馮遠

展覽由“詠懷”“誦賢”“弘志”“寄情”組成,一個單元有一個單元的特點,四個單元結合起來,又構成一個藝術整體,表達了“抒放思古感懷”“頌揚歷代前賢”“伸張理想抱負”“寓寄達觀情志”的人格追求與精神向往。于此我們看到了這個展覽的文化內涵,看到了畫家的所思所想,看到了“詠懷誦賢”的形象表現。正如同馮遠在自序中所言:“如果說是秦漢文化濡我以剛健正大的底蘊、唐宋文化沐我以熱烈豐盈的氣質,那么近現代文化以人為本、取精用宏的創作理念,則導引我自覺跋涉在筆墨追隨時代、攀援高山的艱辛道途之中。我將研修學習的體悟轉化于不同形制的肖像、故實、詩意繪畫和書法作品中,以一個文化傳承者的學人身份,承擔一份歷史的責任。”

畫展的靈魂就在這里。

馮遠為古賢造像就是這份“宣言”的形象體現。在“誦賢”單元里,我看到馮遠描繪的孔子、孟子、老子、莊子、荀子、墨子、韓非子等先秦諸子,還有唐宋八大家等文人名士的形象。這兩類人物是中國文化的集大成者,他們的思想、功業、文章,一直影響著我們。他們是中國傳統文化的代表。馮遠試圖“以一個文化傳承者的學人身份,承擔一份歷史的責任” ,必然要對先秦諸子的學說進行深入解讀,體會諸子不同的政治主張、人生選擇、精神風貌,在他們的人生探索和高談闊論中捕捉生命的神采。畢竟是進行美術創作,對畫家而言,化無為有的依據,是對想象的形象化和審美化。這個過程似乎容易,實踐起來很難,它需要畫家做好案頭工作,一是了解中國古代社會劇烈的變革歷史,熟知諸子學說,了解不同學說產生的社會背景;二是對諸子的生活經歷、性格特征、價值取向,甚至是思維習慣、語言特征有深刻的把握,基于此,畫家的想象就會有軌道、有空間,提筆揮毫自然胸有成竹。應該說,馮遠塑造的諸子,是他心中的諸子,也是我們認可的諸子。他所刻畫的孔子,顯然是從宏大的歷史思潮中脫穎而出的孔子,熱烈亦沉靜,寬宏亦理性,代表了中華民族的性格和文化心理結構。孟子的形象是倔強的,冷靜的,指對政治秩序和道德倫理,有理有序,馮遠的孟子是平民化的孟子,如同田間地頭的民間哲學家,不卑不亢,暢所欲言。馮遠為深化作品主題,他在畫幅的上端題寫了“法先王,行仁政,民貴君輕,萬物皆備于我……”一段長跋,全面而深刻地闡明了孟子作為儒家代表人物的思想觀念。同時,也提升了畫作的思想認識價值。馮遠筆下的老子與莊子別具特色。這兩位“子”,是道家的代表人物,他們所主張的“獨善其身”和儒家主張的“兼濟天下”是中國文化的奇妙體現,也是中國讀書人的人格心態。馮遠注重老子的玄思,他以夸張的造型勾勒出冥想的老子,衣袂飄飄,眉目低垂,沉入“人法地,地法天,天法道,道法自然”“道生一,一生二,二生三,三生萬物”的自然人生,予人極大的審美啟迪。對莊子的刻畫,采取了另外的方式,看似無盡逍遙的莊子,吟誦“天地有大美而不言”語句,追求著遺世獨絕的超俗理想。“可以言論者,物之粗也;可以意致者,物之精也。言之所不能論,意之所不能察致者,不期精粗焉。 ”這是《莊子·秋水》中的話,品讀畫作,漸漸感受到馮遠畫作內在的、精神的、傳統的美。

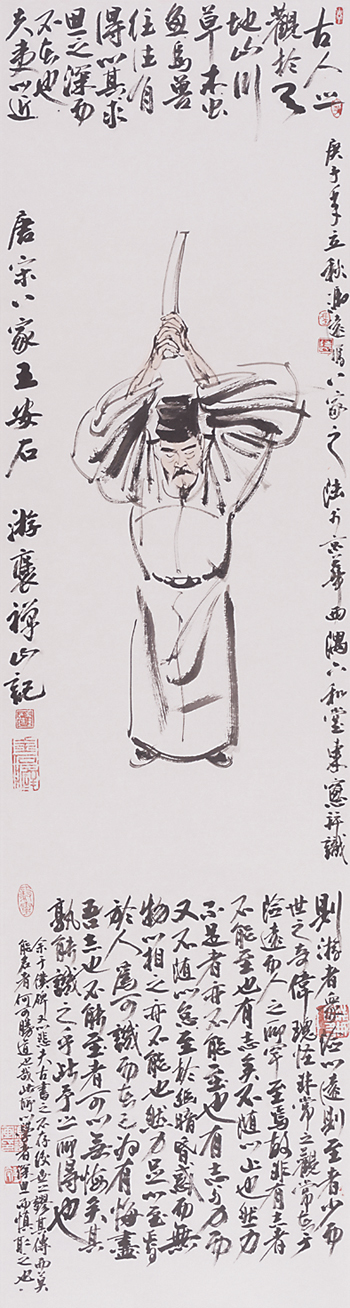

唐宋八大家——王安石(中國畫) 馮遠

馮遠的人物畫“唐宋八大家”系列,比之“先秦諸子”系列,筆墨更為開張、簡練,凸顯出文人放達的性情和復雜的性格。韓愈、柳宗元、蘇氏三父子、歐陽修、曾鞏等人,文章蓋世,事功驚人,復合型的身份讓他們在政治與文章中游走,人格飽滿又深刻。“唐宋八大家”系列的書法長跋讓人耳目一新。當代國畫的書法缺失,早已引起有識之士的憂慮。沒有毛筆字題款的國畫作品,會降低當代國畫創作的品質。因此,要求當代國畫家提高書法水平的呼聲越來越高。馮遠注重書法的研習,注意書法對畫作的促進與提升。1977年他在浙江美術學院攻讀研究生,三年的系統學習,讓他認識了神秘而博大的傳統藝術世界。浙江美術學院(今中國美術學院)重視書法,是最早設置書法專業的美術學院,當然要求美術學院學生也要學習書法。馮遠在青少年時代染指丹青,也弄翰墨,進入大學,勤于臨帖,鑄就了自己的筆墨功夫。他的畫作,書法占比較大,“唐宋八大家”系列就是證明。他大幅度題跋,有的是抄錄所繪人物的詩文,有的是書寫個人的感受、感想,以不同的文辭,不同的書體,強化畫作的文化含量。書法對國畫有文辭和筆墨的雙重推進,前者是主題深化,后者是藝術手段,這一點,牛克誠一語中的:“馮遠的人物畫,通過讓堅實的造型功底與書法式的抒情筆墨結合,讓現實主義的創作題材與厚重博大的精神傳統相聯結,建立起具有鮮明時代感的語言形式。”

的確,馮遠“堅實的造型功底與書法式的抒情筆墨結合”,讓他的畫作有了獨特的形式,精湛的結構,豐富的細節,靈動的線條,層次分明的色調,形成獨具特色的藝術魅力。《屈原與楚辭》就是其中的一幅代表作品。屈原是中國最早的杰出詩人,對后世影響甚深。楚辭的重要作品《離騷》有著奇異的想象,熱烈、滾燙的情感,美人香草,百畝芝蘭,芰荷芙蓉,望舒飛廉,巫咸夕降,流沙毒水,八龍婉婉……構筑了一個充滿奇異、玄妙的繽紛世界。歷經人生苦難,滿含憂患、悲傷,又不放棄理想信念的屈原,以他獨特的聲音表露心聲:“朝發軔于蒼梧兮,夕余至乎縣圃。欲少留此靈瑣兮,日忽忽其將暮。吾令羲和弭節兮,望崦嵫而勿迫。路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。”顯然,馮遠對《離騷》有深摯的理解,對屈原渺遠而空曠的想象有獨特的感悟。他大膽構思,突破陳規,以傳統的線描和粉彩再現了一個神話飛揚、人神共處的浪漫世界,同時,又精雕細刻了情緒激昂、愁腸百結,尋求個體人格覺醒的詩人形象,以及與屈原相關的系列人物,他們表情豐富,姿態各異,與飛天美人組合成一個繁簡相生、人鬼情深、虛實俱在、苦樂共融的畫面,生動、深刻,通過塑造《天問》中的屈原等形象,展現了屈騷文化的特質,同時給觀眾提出了一系列的問題。顯然,看懂這幅畫不容易,但,作為中國人需要看懂這幅畫。馮遠構思與創作《屈原與楚辭》,既是藝術創作,也是文化思考。作為當代優秀的學者型畫家,馮遠的藝術求索,應該引起我們的深思。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊