官學的沿革

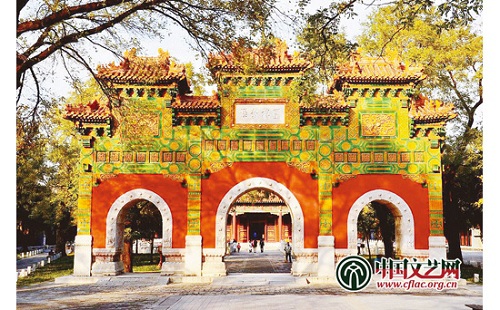

北京國子監,是中國元、明、清三代國家管理教育的最高行政機關和國家設立的最高學府

今年適逢中國高考恢復40年,考生在迎戰緊張的高考后,大學將成為大多數學生人生中必經的學堂。大學在今天,已經是無可替代的主要高等教學方式了,穿越回去,古代的大學是怎樣的情況呢?古代官學,往往被視為今天大學的前身。今天回顧官學沿革,也是繼往開來、與時俱進的一種有效做法。

在中國古代,與私學并存的,是官學。所謂官學,就是官方的最高學校。教育起于何時呢?教育理論家楊賢江概括:“自有人生,便有教育。”上古雖然無資料可考,但可以肯定的是,遠古也是有基本生活教育的。《尸子》曰:“伏羲之世,天下多獸,故教民以獵。”《周易·系辭》曰:“神農氏制耒耜,教民農作。”《尚書·舜典》有:“契,百姓不親,五品不遜。汝作司徒,敬敷五教,在寬。”足見,上古已有專職教育的最高長官,那么,地方也一定會有相應的機構。夏有庠,殷有序,周有校,天子之都有辟雍,諸侯之都有泮宮,地方各級鄉、遂,也有教育機構。可以這么說,在夏、商,教育系統已經逐漸完善。

西周非常重視教育,有最高的教育系統——官學,官學分大學、小學。同時,為了滿足更多國子庶民的需求,在鄉、遂之地(鄉、遂為行政單位,具體參看《周禮》),設鄉學,鄉學又稱庠、序、校、塾等。《大盂鼎》載,“女妹辰又大服,余隹即朕小學,女勿克余乃辟一人”,意思是大孟幼失怙愛,繼承父爵。康王誥曰:爾年幼嗣位,當先入我小學。

周室東遷,隨著王制的解體,官學逐漸轉向私學。秦朝,以吏為師,學習律令。漢武帝建元五年,設五經博士。元朔五年,建太學,置博士弟子五十員,為官學最高教育基地,同時在郡、國設學,在縣設校,在鄉設庠,在聚設序,學、校分別設經師一人,庠、序各設孝經師一人,以主掌地方儒學教育,新形式的官辦學校開始形成。東漢,中央及地方的學校規模不斷壯大。三國時期,各設太學,但成就較少。晉武帝除繼承太學外,另在咸寧二年為國子專設國子學,惠帝元康三年進一步得到確定鞏固。東晉偏僻江左,承襲故事而已,但教育水平較之西晉,大為遜色。

南朝宋文帝元嘉年間,分設儒、玄、史、文四學館,各由名師充任,置弟子各以所長受業,學術開始繁榮。其后齊太祖建元四年,立國學,年十五到二十者受業,凡弟子一百五十人。梁武帝天監四年,設儒家五經五館,招生更是不限門第,不限名額,并允許五館之間自由聽講。五年,設集雅館。七年,興修國子學,招收貴胄子弟入學。大同七年,設士林館,延攬學者講學研究,并派博士祭酒在州郡立學。總體來說,宋、梁是比較注重教育的,尤其是蕭梁武帝時期,是南朝教育最鼎盛的時候。陳沿襲前代,但總體已呈衰勢。

北朝當時雖為外族占據,但為順應時勢,也推崇孔子,尊重儒學。北魏道武帝建都平城,建太學,設五經博士,弟子千員,后不斷增加。明元帝改國子學為中書學,設中書博士,屬中書省管轄。太武帝始光三年,另設太學。太平真君五年,禁私學,令公卿子弟到太學受業,而百工技巧子弟只能學習父兄的專業,這大大限制了官學、私學的發展。獻文帝天安元年,詔立鄉學,高允為全國普及學校做出更完善的學制,這也是我國教育史上第一個完善的郡國官學學制。孝文帝仰慕漢文化,故儒學在其任內得到空前的重視。太和九年,設皇宗學,教育對象為皇室子孫。十年,改中書學為國子學。十九年,在洛陽立國子學、太學、四門小學,建立新的官學體系(時已定都洛陽)。北齊主要設置了國子寺,是專門負責訓教胄子。另一重大創舉,是州郡普立學校,郡學之內,各設孔廟,學官博士以下,每月一朝,是為普設孔廟之先河。北周明帝時期,設立了文學教育的麟趾學。武帝天和二年,設立了皇太子及貴胄子弟的露門學。建德三年,又設立了與玄學觀性質差不多的通道觀。

官學由于其自身呈現的諸多弊端,更多的是淪為政治的附庸,故為許多士人所不滿。加之政局跌宕,戰亂不斷,因此官學、私學時興時廢,南北朝的主要建樹在于改變了以往獨宗儒經的局面,并大力發展了專門之學,如四門學、律學、書學、醫學、算學等,州郡學校得到廣泛普及。私人講學,弟子有時多達萬人,自由辯論之風甚為熱鬧。重要的是,此時學術除儒家外,另有佛、道、玄學,思想更為遼闊,教育方法也更為系統,家學愈加精深,蒙讀作品也層出不窮。更為奇特的是,此時不單有男子講學,在戰亂不斷之中,也頻頻出現女子降紗幔講學,并出現了曠古少有的女博士、女學士。

隋文帝統一中國,為扭轉南北朝的分裂局面,大力發展教育,從中央到地方,均建學校。中央設國子寺,寺下設五學:國子學、太學、四門學、算學、書學,凡弟子九百八十人。除此之外,在其他行政機關中,亦有專門教學博士。煬帝大業三年,改國子寺為國子監,祭酒為最高教育、行政長官。當時主要問題在于未能有效解決邊遠州郡的學校普及,后因隋朝政權的腐敗,中央學校亦轉向衰弱。

唐代中央直接設“六學”“二館”,六學即國子學、太學、四門學、書學、算學、律學,隸屬國子監,祭酒董其事。門下省設崇文館,東宮設弘文館。太宗貞觀年間,學校規模宏大,學生四方輻輳,與唐初的經濟、政治、軍事、文化等交相輝映。另于府設府學,州設州學,縣設縣學,縣內又設市學和鎮學,直屬地方,由地方教育長官、長史主管。玄宗開元二十八年,學校規模、數量都達到歷史空前。

北宋初期,受五代影響,官學衰敗,幾至虛設。當時朝廷重科舉而輕學校,因此出現一批有識之士,開始提出興建學校的建議。仁宗慶歷時,參知政事范仲淹主持“慶歷新政”,提出興學育才,改革措施若干,并推行胡援的“蘇湖教法”。神宗熙寧時,同中書門下平章事王安石主持“熙寧新政”,再次改革學校,提出“三舍法”,恢復州、縣學,重訂儒經教材,并增加了武學、律學等專科實用學。徽宗崇寧時,尚書右仆射蔡京主持“熙寧興學”中的某些措施,如普及、整頓學校,重視專科,重立“三舍法”,罷科舉考試,改由學校取士等,雖然三次改革都未能達到預期效果,但其余波卻對后世產生了重大影響。

中央設國子學(監),為最高教育管理機構,置京朝七品以上學生為國子生,次有太學,置八品以下子弟及庶民秀才為太學生,設立晚于國子監,而成效卻成為中央官學的核心。四門學、廣文館性質與太學同,辟雍淪為太學分校,是為“外學”。同時為貴胄子弟設資善堂、宗學、諸王宮學、內小學等。地方之上,于州或府、軍、監設州學、府學、軍學或監學,縣設縣學。一般凡有規模者,莫不有藏書樓、教室、祭祀、住宿、廚房等場所,神宗崇寧二年之后,于諸路設提舉學事司,主管一路教育。

與北宋并存的,是北方的遼國。太祖神冊五年,設最高學府及教育管理機構國子監。太宗即位后,于南京(遼寧遼陽)設國子學,又稱南京太學。道宗清寧五年,于上京(臨潢府)、東京(遼陽府,原南京)、西京(大同府)、中京(大定府)、南京(析津府)同時設學,合稱“五京學”,地方設府、州、縣學,并為貴胄子弟設諸王文學館。

金滅遼,海陵王天德三年,設國子監,凡貴胄子弟及文武三品以上子弟年滿十五歲以上者莫不入學,不及十五歲者,入國子監附設小學,國子監同時承擔印刷各種教科書的職責。世宗大定六年,設六學,招收五品以上官員子弟,各地推薦生員及終場舉人入學。十三年,又專為本族子弟設女真國子學,女真小學,及女真進士科。二十八年,設女真太學。此外有司天臺辦學和宮女學校。地方設府、鎮、州學和女真府、州學及地方醫學等。

元太宗六年,滅金,改金之樞秘院為宣圣廟,以馮志常為國子學總教。世祖時期,學校體制得到完善,除國子學主要接受漢文化外,另有接受蒙古文化的蒙古國子學、西域文化的回回國子學。國子學主要采取“升齋等第法”和“積分法”,其中“升齋等第法”是宋“三舍法”的延續與發展。另在司天臺和太史院設校以培養專門人才。地方上以路、府、州、縣行政單位,設路學、府學、州學、縣學以及諸路小學、社學等,遍及城鄉偏遠地帶。

明代基本上沿襲前朝,中央官學為國子監、宗學、武學等,成祖遷都北京后,于北京、南京各設國子監,從此有南監、北監之分。生員統稱監生,但因入學資格不同,又分舉監、貢監、蔭監和例監(民生和夷生)。宗學是面向貴胄子弟,武學是教導武官子弟。

地方學校分儒學、專門學校和社學。儒學按照地方行政單位設府學、州學、縣學,按軍隊編制設立都司儒學、行都司儒學、衛儒學以及在谷物財貨集散地設都轉運司儒學,另有土著民族聚居區的宣慰司儒學和安撫司儒學等。

專門學校和社學,性質如前,只是社學的單位已不是元朝五十戶,而主要指的是鄉村間的學校,年滿八歲以上十五歲以下,必須就學。有明一代,在地方學校的普及上得到了空前的發展。

滿人入主中原,因其自身文化的缺陷,因此基本上沿襲前朝。順治元年,中央設國子監,又稱國學、太學。因入學資格不同,又分貢生和監生。貢生分歲貢、恩貢、拔貢、優貢、副貢和例貢六種;監生分恩監、蔭監、優監和例監四種。國子監長官為祭酒、司業,雍正三年,另設管理監事大臣,主管庶務。乾隆二年,刑部尚書兼管理監事大臣孫嘉淦請依胡氏“經義、治事分齋遺法”,詔曰可,由是,國子監達到全盛。

除國子監外,另為貴胄子弟設宗學、覺羅學、八旗官學、景山官學、咸安宮官學,以及專門之學館等,清室于馬上得天下,且又重視騎射,故于各學之中,除文科外,武科亦得到重視,一般滿漢子弟,幼年時都接受過多方面的教育。

地方上,順治初期詔令各省興辦府學、州學、縣學,軍隊駐地設衛學(所學),順治十六年,一般衛學(所學)并入府學、州學。府、州、縣學生稱生員,分廩膳、增廣、附學,管理依據“六等黜陟法”,根據其學業成績作為其進退標準,而評定學生優劣,則采取順治九年《訓士臥碑文》和康熙三十九年所頒的《圣諭十六條》為標準。

除此之外,尚有鄉、鎮地區最基層的社學,接受貧寒子弟及外族子弟的義學,云南邊疆地區的井學。有清一代,其自身官學系統基本上承接明代而來,但在長期的發展中,也有其不少獨特的地方。

進入民國,官辦官學名稱,已不適應民國風氣,故改為公辦、公學。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊