海南古代文教發(fā)軔唐宋 或因家庭推崇教育

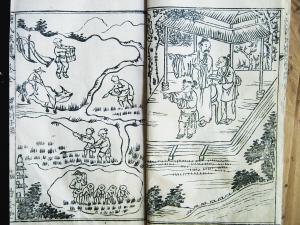

民國十三年(1924年),攀丹《唐氏族譜》中“耕讀傳家”的畫面。 海南日報記者 陳耿 攝

海口府城金花村是丘濬故居。 海南日報記者 李幸璜 攝 海口府城金花村是丘濬故居。 海南日報記者 李幸璜 攝

任何社會現(xiàn)象,既有大環(huán)境使然,更有家庭環(huán)境在起作用,因為家庭是最基礎的社會組織,它所塑造的個體有對社會產(chǎn)生積極或消極的作用。

一個家庭,好的家道、家風、家教、家學,對子孫后代的熏陶是具有延續(xù)性的。

海南古代的文教,發(fā)軔于唐宋,盛榮于明清,一方面有官方的重視,文人的推動,一方面也要歸功于家庭對教育的推崇。

我們在回顧歷史和直視當下的時候發(fā)現(xiàn),不論是官至朝廷內(nèi)閣宰輔的府城金花村丘濬世家,還是進士、舉人接踵誕生的府城攀丹村唐門,或是文昌雲(yún)氏、邢氏和瓊海黎氏等家族,他們對教育的重視,并不局限于或停留在對知識的獲取,對功名的追求,而是更加注重對品德的塑造,把“品行”、“修德”、“忠厚”、“勤儉”等放在第一位。

海南周刊從本期開始推出“海南家風”欄目,陸續(xù)刊發(fā)展現(xiàn)海南家風文化的報道,敬請關注。

明朝初年,朱元璋升瓊州為府,譽海南為“南溟奇甸”。其時文教鼎盛,學者才人,燦如星斗,大臣通吏,飲譽京華。成化二年(1466)秋,薛遠擢授戶部尚書,邢宥擢任都御史,丘濬擢拜翰林學士,均在一月之內(nèi)。當時,京都哄動,時人評議:即便天下望郡,亦屬罕見。時論稱此為“海外衣冠盛事”,海南被譽為“濱海鄒魯”。

及至清代,海南還誕生了兩對父子進士———張岳崧、張鐘彥和王映斗、王器成。

這些在科考上的輝煌,其背后都有一個個家庭,甚至是一個個家族很多代人豐厚的家風、家道和家學積淀。

家道:丘濬世家,以濟天下

終明一代,海南中進士者有62人,中舉人者達594人。丘濬、邢宥、薛遠等一大批學子,登上了朱明王朝的文化巔峰與權(quán)力殿堂。尤其是丘濬,明《名臣錄》述評:“本朝大臣律己之嚴,理學之正,著述之豐,未出其右者。”《四庫全書》收錄瓊?cè)酥鞑贿^12種(包括存目),其中就有丘濬的《大學衍義補》等5種。

丘濬好學,過目成誦,史稱“三教百家之言,無不涉獵”。他歷任翰林院庶吉士、翰林院學士、國子監(jiān)祭酒、禮部尚書、會試總裁官、文淵閣大學士、戶部尚書兼武英殿大學士。丘濬一生研究范圍涉及政治、經(jīng)濟、哲學、文學、醫(yī)學、戲劇等方面。他提出“勞動決定商品價值”的觀點比英國古典經(jīng)濟學家威廉·配第的“勞動價值論”要早180年。

由于丘濬對明代理學的非凡建樹,被明孝宗御賜為“理學名臣”。由于丘濬對文化的突出貢獻,被史學界稱之為“有明一代,文臣之宗”。丘濬一生,“詩文滿天下”。錢謙益的《列朝詩集》稱他:“七八歲能詩,敏捷驚人。”一部《瓊臺詩文會稿》,全書24卷,洋洋30多萬言,被清初學者焦映漢稱其“炳若日星,垂諸史冊,以繼往而開來可也!”

丘濬與海瑞一同被譽為“海南雙璧”,與海瑞、王佐、張岳崧同稱為“海南四絕”。是什么原因使海南鐘靈毓秀,集于丘濬一身?是明代海南文化沃土使之長成參天大樹?是聰明睿智使之登峰造極?還是家庭教育、父母培育造就了一代文化巨匠?都是,但最重要的,是丘氏的家庭教育,是“可繼堂”孕育了優(yōu)秀男兒,賢臣俊杰。完全可以這樣說,沒有祖父丘普和慈母李氏的諄諄教誨,不可能成就絕代英華。

丘濬7歲,父親去世,祖父丘普“惕厲自持,不敢失墜”,寄希望于丘濬兄弟。丘普自題“可繼堂”匾額,并書聯(lián)“嗟無一子堪稱老,喜有雙孫可繼宗”。丘濬曾在《可繼堂記》中追記,說祖父囑咐兄長丘源,要他“承吾世業(yè),學為良醫(yī),以濟家鄉(xiāng)”;希望丘濬“拓承祖業(yè),志為良相,以濟天下”。正是“以濟天下”的遠大抱負,塑造了理學名臣。

尤其是丘濬母親李氏,出身士紳之家,知書識禮。她年廿八喪夫,守節(jié)教子,“課其學業(yè)”,孜孜不倦。每日五更,雞鳴即起,伴兒誦讀;入學歸來,問其功課,詢其交游。及至游學帝京,為官廟堂,仍然致書“戒諄諄以忠謹,圖報國為言”。正是這種家庭教育的潛移默化,造就了一代儒學大師濟民、養(yǎng)民、安民、親民的思想品德和高尚情操。

丘濬與夫人吳氏繼承良好家風,重視兒女培養(yǎng)。長子丘敦,入讀太學,深研《素問》,著有《醫(yī)史》;次子丘京,以父蔭補中書舍人。丘敦子以祖蔭補尚寶司丞,其孫也以祖蔭補尚寶司丞;五世孫,為例監(jiān)生;六世孫,為郡庠生;七世孫,為舉人,任縣令……古人有說,“君子之澤,五世而斬”,可是理學名臣丘濬之家,以德為本,以學立身,甲第延綿了7代之久。

家風:丘海高誼,“樂耕”情深

丘濬世家不僅在科舉方面有成就,還有著良好的家風。這從海瑞與丘濬曾孫丘郊之間的一段美談,可以窺見一斑。

清代的《瓊山縣志》記載:明嘉靖二十三年(1544年),時為瓊山生員的海瑞,應丘濬曾孫丘郊邀請,到“樂耕亭”談古論今,切磋學問,寫下了《樂耕亭記》與《樂耕亭詩》。

丘郊,號“西野”,“以文莊之后,蔭尚寶司丞”。其時,海瑞失孤,母親謝氏訪親威故舊,聘請嚴師教授兒子,“以琢以磨,兼有父道”。海瑞孝敬母親,奉守家訓,篤力勤學,曾撰《嚴師教戒》《客位告辭》《訓諸子說》等文抒發(fā)刻苦自勵,報效國家的志向與抱負。

在《樂耕亭記》中,海瑞坦言,交游之前,丘郊給他的印象并不好,認為仕宦子弟,恃祖上福蔭,不過是“豢養(yǎng)之人”。以海瑞的個性及其在瓊山郡學的聲望,他并不想結(jié)識此“紈绔子弟”。交往幾年,見丘郊品行端正,處世謙和,倒覺得自己有點比不上對方。

丘氏家學,海氏家教,成就一代英賢。在海公看來,“世祿之家”,要守“仁篤檢約之行”,實屬不易。丘郊筑亭,并非“流連光景,假此亭為游聚之地”,而是避免成為“谷粟之靡”“布帛之蠹”。為此,海公提出:“今之為民者五……士以明道,軍以衛(wèi)國,農(nóng)以生九谷,工以利器用,商賈通焉而資于天下。”如果不屬于此,就是“游懶之民,君子之所不齒”。

由此看來,沒有走上仕途之前,海瑞慨然以家國大事為己任的高尚情懷在《樂耕亭記》中已表現(xiàn)得淋漓盡致。與其說這是海公對丘郊筑“樂耕亭”的贊賞,毋寧說是他對丘氏先祖道德文章與人格學養(yǎng)的推崇。推而廣之,更是對丘公的家庭教育與慈母謝氏的家規(guī)庭訓的推崇。

為一座亭而作文賦詩,海公為今人留下了明代“樂耕亭”純樸美麗的自然景色。

《樂耕亭記》與《樂耕亭詩》流傳很廣,尤其是詩,更受歡迎。一首好詩,幾百年傳唱不衰,現(xiàn)不妨抄錄于下:“源頭活水溢平川,桃色花光總自然。海上疑成真世界,人間誰信不神仙。棋驚宿島搖深竹,歌遏行云入九天。良會莫教輕住別,每隨流水惜芳年。”

借詩言志,借亭抒懷。你看,田疇平川,潺潺流泉,亭榭園庭,灼灼桃花,躬耕之余擺開棋局,或歌或詠欣然忘懷,歡笑之聲驚動宿鳥。這般景致,料想神仙之樂,也不過如此。然而,更可貴的是海瑞與丘郊的鄉(xiāng)情厚誼,是瓊州先賢“耕讀傳家”的高貴品質(zhì)。

家學:攀丹唐氏,書香世澤

攀丹,海南文化古村,唐氏開基之地。立村于宋,歷祖歷宗,崇文重教,子孫尚學,丹桂飄香,仕宦輩出,聞名遐邇,難怪明人贊嘆“天下無雙唐氏,瓊州第一攀丹”。

郡志與譜牒均記:遷瓊始祖唐震,乃南宋名宦,為官純廉,執(zhí)法嚴明,政績卓著。南宋淳佑初年(1275~1277),唐震、唐叔建父子已建“唐子藏書樓”,藏史書、醫(yī)書、兵書、藝文等書數(shù)萬卷,供弟子習讀。唐氏“授儒學,啟士民”,于郡東筑“攀丹義學書屋”,遣教于榕頭、涼亭、庭院……“父子修圣賢之學,興禮教以化黎民,郡人曾立碑頌之”。

進入元代,唐氏后人將“攀丹義學書屋”擴建為“攀丹義學書院”,由唐氏賢能任書院山長。及至明代,攀丹書院聲名鵲起,唐氏英才聲名遠播。明初,唐英“教鄉(xiāng)人弟子一十余年,束修絕無道及。”其時,郡縣文教大振,科甲鼎盛,丘濬、王佐、海瑞等名賢均出于唐氏門下。丘濬及曾孫丘郊均是唐家女婿,王佐是唐胄氏外甥,海瑞是唐胄的門生。

特別是唐胄,白衣進士,歷時廿年,崇尚教化,主張“治國莫先于立學以教士”。他育學興才,先是掌教“攀丹義學書院”,后來易名為“養(yǎng)優(yōu)書院”“西洲書院”,提倡“廣文宮冷未為貧,木鐸聲高道自尊”。清代,唐煥章、唐丙章先后執(zhí)教于瓊臺書院、東坡書院等書院。據(jù)統(tǒng)計,唐氏在島內(nèi)外任提學、教諭、訓導者才多達42人,可謂教育世家。

明代科考,攀丹唐氏子孫有6人考中進士,其中有唐舟與唐亮、唐胄與唐穆2對父子進士。如此衣冠禮樂,名宦蟬聯(lián),不僅在瓊島絕無僅有,就是縱觀全國也很罕見。除了明代進士之外,科舉時代唐氏子孫有38人考中舉人,其中有4對父子舉人,有2名解元,有2名亞元。唐胄官至察院右副都御史、戶部右侍郎,《明史》稱其為“嶺南人士之冠”。

特別值得稱頌的是,唐胄用20年時間廣集史料,修成海南最早的一部志書《正德瓊臺志》44卷,內(nèi)容涉及疆域、郡署、地理、水利、風俗、賦稅、書院、兵防、古跡等方面,為今人留下珍貴的文化史料。此外,唐胄還編撰《廣東通志》《江閩湖嶺都臺志》12卷,《西湖存稿》《海瓊摘稿》6卷,文集《三賢祀集》《傳芳集》,并為王佐編刊《雞肋集》。

此外,唐氏子孫還著有《唐舟詩文集》《唐亮詩文集》《唐絹詩文集》《唐鼐詩文集》《唐翱詩文集》《唐瑤詩文集》《唐煥章詩文集》《唐丙章詩文集》;還有唐正的《榕崗集》,唐維的《歸田詩集》,唐宗憲修《唐震家譜》,唐穆《海天詩文集》《余學錄》,唐秩《海天孤鶴集》《唐秩詩集》;還有唐繼祖夫人的《馮銀詩集》,丘濬夫人的《唐夫人詩集》等。

真無愧為海南文化古村,攀丹唐氏子孫為海南文化做出了不可磨滅的貢獻。

家教:家規(guī)族訓,正己修身

在海口市龍華區(qū)龍橋鎮(zhèn)道貢村,懸掛在吳氏宗祠里旌表教諭吳和謙和吳龍海父母的御賜匾額,雕刻雙龍戲珠和題寫“圖書重典”的歷史文化遺存,銘記了那個年代,千年古村吳氏宗族彰顯的社會風尚和價值理念。

“奉天承運:爾吳大權(quán)乃廣東廉州府合浦縣教諭吳和謙父,雅尚素風,長迎善氣,弓治克勤于庭訓,箕裘丕裕夫家聲……爾陳氏廣東廉州府合浦縣教諭吳和謙母,淑范宜家,令儀昌后早,相夫而教子,俾移孝作忠……”

這是傳統(tǒng)教育的內(nèi)容之一。朝廷褒揚,家庭顯揚,宗族榮耀,皆大歡喜。于是,族訂族訓,家立家規(guī),強調(diào)正己修身。儒家思想,只有正己,才能修身;只有修身,才能齊家;只有齊家,才能治國平天下。雖然這里面有光宗耀祖的宗族宣揚,但也不乏思想精華。

取其精華,除其糟粕,這是中華文明生生不息的文化原動力。追念當年羊山古村的文化典范,不妨引用“家規(guī)族訓”中關于人文教化的良苦用心。其大意是:世風不古,習俗移人,制訂家規(guī),冀圖“振一族之綱常,正人倫之大節(jié),凡我族眾,當樹儀型于后裔……”

海南趙氏舊譜也有家訓十條,言簡意切:“敦孝悌”,“睦宗族”,“力本業(yè)”,“慎交游”,“和兄弟”,“訓子弟”,“尚勤儉”,“戒爭訟”,“遵法律”,“禁非為”。于今看來,古人垂教,兢兢業(yè)業(yè),苦口婆心,不遺余力。

縱觀“家規(guī)”“家約”“族訓”“祠規(guī)”,其文化基石莫非“厚生族人,光輝族黨”,其文化蘊涵莫非是“孝、睦、慎、讀、和、勤、儉、約”等方面,歸根結(jié)底是為了讓子孫平平安安,居家樂業(yè)。至于從“厚生”向“光宗”轉(zhuǎn)化,那是歷史文化的產(chǎn)物,勿須苛責。

海島邊遠,移民文化,尤重耕讀。清道光九年(1829),吳氏宗祠立了“常住流芳”石碑,碑曰:“吾吳族自營建祠堂以來,祖宗之祀典肇興,子弟之書聲不輟矣。但祭費與學資尚俱苦,其莫給恐無以厚先靈而篤培后學也。歲在己丑,興懷全族,齊心喜捐以為常住,由是恒產(chǎn)既置,隆俎豆以薦馨香,學校宏開,敦詩書而悅禮樂,則異日之人文蔚起……”

龍橋道貢吳氏重教,新坡卜宅曾氏重教,宗族祠堂合議,寫入族譜條文,明確祠堂田產(chǎn)收入,除供祭祀香燈開銷之外,剩余部分全用于學堂延師助讀資費。《曾氏族譜》載:英公本支學田收入谷子163擔全部用于“學中資費”,并做出“輪管學田”“延師教讀”等項規(guī)定。

從文化探索,到教化漸興,鄉(xiāng)土海南走過漫長歷程。回顧瓊島掌故,追念歷代先賢,聆聽書院弦歌,閑聊天涯軼事,絕非炫耀陳舊,奢談宗族榮光;更不是抱殘守缺,而是沙中淘金,是觀今宜鑒古,意在古為今用,旨在觀文成化,增強文化自覺,促進文化發(fā)展。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊