漢語稱謂變遷中的時代場景——評《二十世紀中國社會變遷與社會稱謂分期研究——社會語言學新探》

——評《二十世紀中國社會變遷與社會稱謂分期研究——社會語言學新探》

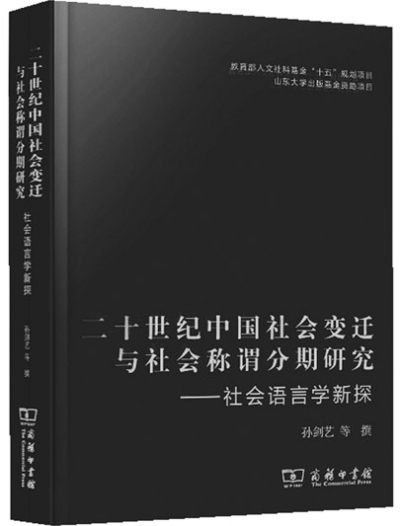

《二十世紀中國社會變遷與社會稱謂分期研究——社會語言學新探》,孫劍藝等著,商務印書包2014年4月第一版,298.00元

由山東大學儒學高等研究院教授孫劍藝擔綱和主撰的《二十世紀中國社會變遷與社會稱謂分期研究——社會語言學新探》(下稱《新探》),已由商務印書館出版發行。全書100余萬字,收稱謂詞語2070多個,可謂皇皇大作。葛本儀先生在序言中所說,“這是一部有關漢語詞匯學、稱謂學和社會語言學等方面的具有開創意義的很有價值的著述”,可見《新探》的價值是多方面的。然《新探》最突出的意義價值還是體現在稱謂研究方面,它是一部漢語稱謂學建設的重要著作。

一、開拓創新,開辟漢語稱謂學的跨學科研究

中國傳統的語言學研究即“小學”,包括音韻、文字和訓詁。現代語言學興起以后,語言學研究的內容范圍逐步得到拓寬,但是仍然帶有傳統語言學的印痕,比如強調語言本體研究,輕視語言與其他學科的交叉研究等。《新探》突破了語言本體研究觀念的束縛。它立足于漢語詞匯學,以社會稱謂為研究對象和切入點,把語言研究和社會學、歷史學研究緊密結合,基本形成了“二十世紀社會稱謂聚合”。透過這個層次分明的稱謂聚合,我們看到的是作者對于社會稱謂的重新組合利用,是作者對于整個二十世紀“四兩撥千斤”似的把握,是作者從稱謂出發,經過百年歷史又回到稱謂研究的巧妙構思。把握、描畫一個民族的世紀面容不是一件容易的事,能深入淺出地引導讀者理解百年民族史更是困難重重,尤其是像中國二十世紀這樣混亂的歷史。然而《新探》做到了,不僅語言研究者能從中有所啟發,即使是普通讀者讀起來也不會有閱讀“語言本體研究”的艱澀吃力。作者的眼光是獨到的,他選中了二十世紀作為稱謂研究的基地。這段歷史波詭云譎,伴隨歷史事件和新興事物出現了大量新稱謂。在《新探》里,這些已固化于史冊且已淡出人們視野和記憶的稱謂詞語,被作者重新賦予了生命,被從故紙堆里請出來再造歷史場景,引導我們走進鮮活的歷史現場。因此,《新探》不僅是稱謂研究專著或社會語言學專著,更重要的是它形成了漢語稱謂研究的新范式,為漢語稱謂體系性研究提供了多重借鑒意義。

(一)具體歷史時段的稱謂研究可以自成聚合。每個歷史時段中的稱謂都處于一個獨特的言語環境,完全可以作為獨立的認識和研究對象。比如《新探》所指向的“二十世紀”、“社會變遷”等,這個言語環境有足夠的時長——從清末到改革開放一百多年,足夠豐富的社會現象——涉及政治、軍事、文化等幾乎所有社會側面,社會稱謂資料十分豐富,因此把二十世紀社會稱謂聚合作為研究對象是合理的。足夠豐富的詞匯,足夠宏闊的社會背景以及合理的研究方式,足以支撐起這一稱謂聚合。全方位梳理中華文化系統中一百年的社會稱謂,這是第一次,作者借此建立了一個社會稱謂研究的框架或曰套路,而未來“漢語稱謂學”的學科建設的相關部分必然建立在這樣的基礎之上。

(二)《新探》的研究范式是開放式的,以它為基礎能夠產生很多副產品。像《新探》這樣浩大的稱謂研究工程,擁有如此豐富的稱謂資料,它能給我們的啟示不僅僅是稱謂與歷史的結合這么簡單,在詞匯、民俗、歷史研究的內容上,甚至研究方式上,也給我們留下了創新思考的空間和可能。其中有些稱謂如“左派”“匪徒”“總統”等,在這一百余年的歷史中反復出現,構詞成分相同但意義和社會背景不同,探究此類稱謂的歷史變遷無疑是有意義的。再如《新探》一書中出現了大量的“~戶”類稱謂,歸納起來,又可以形成新的研究對象。另外,單就研究的形式而言,《新探》之后,還可以形成“二十世紀社會稱謂詞典”之類的副產品,其研究的價值絕不亞于專書詞語詞典。

(三)《新探》既提供了學科交叉研究的范本,又提醒我們開拓稱謂研究的學術視野。把語言本體意義上的稱謂詞語研究和其他學科研究結合起來,拓寬稱謂研究的范疇,如社會學、歷史學、人口學、民俗學,甚至教育學、心理學等等。這種基于學科交叉的研究,取材的范圍、方法以及結論的形成等等都有很大的拓展空間。比如關于“稱謂”的定義這個基本問題,《新探》的作者就有新的探索:《現代漢語詞典》給出的定義是:“人們由于親屬和別方面的相互關系,以及身分、職業等而得來的名稱,如父親、師傅、廠長等。”在大量材料綜合與歸納思考的基礎上,作者給“稱謂”下了這樣的定義:“稱謂就是反映人和人際關系以及人的身份、職業、階級、階層、社團和群體等的普通名詞。”比較而言,后者比前者更具有開放性和包容性。作者強調的是,從本質上講,“稱謂”是“以人為本”的,稱謂研究不可就語言論語言,就詞語論詞語,研究的眼光應該放得更遠一些,視野應該放得更寬一些。以教育領域為例,其中有很多稱謂值得研究,如“差生”“高考狀元”“尖子生”以及恢復高考初期產生、現已退出使用的“老三屆”等等。《新探》注重“稱謂”以研究普通名詞為主的學術定位,同時也關注某些社會性極強的組織、團體名等專有名詞,尤其是其簡稱。比如“紅軍”“八路軍”“解放軍”等簡稱固須關注,且在應用中它們又轉化為個體稱謂,如“兩個紅軍”“三名八路軍”等;但要講清其來龍去脈就必須從其全稱“中國工農紅軍”“國民革命軍第八路軍”“中國人民解放軍”這類專名講起;同樣講“國軍”就不能不講全稱專名“國民革命軍”。這正是原則性和變通性的統一,非如此就不足以體現該課題“社會語言學”的特點。

(四)稱謂研究要注重語言事實描寫。中國傳統語文研究的重要特征是研究事實,重視實證,在材料中尋找語言規律。我們以呂叔湘先生為例,他的漢語語法研究特別重視和提倡語言事實描寫,他認為解決語法問題的途徑,“首先在于對實際用法多做調查,而且這種研究方法極其重要,事實擺得不夠,道理也就難于說明。”呂先生的這種治學方法很值得重視。“重視和提倡語言事實的描寫”不僅是解決語法問題的途徑,也是各種語言研究的重要方法。稱謂是交際活動的重要組成部分,稱謂理論就包含在活生生的語言事實之中,研究稱謂必須首先關注其實際應用的語言事實。漢語稱謂研究的歷史雖然長,但是稱謂理論體系并未建立,至今漢語稱謂研究仍以專書稱謂、方言稱謂等為主要研究內容,以詞典等為主要成果形式,所以目前的漢語稱謂研究必然更加注重稱謂事實的統計和描述。《新探》以稱謂為媒介,實現了語言研究和社會變遷史的結合,稱謂、界定、例證同時呈現,思路清晰,邏輯嚴密,行文活潑,可讀性很強。呂叔湘主編《現代漢語八百詞》,“每個詞目下都用簡明的文字說明了它們的主要意義,并標明詞類,一詞兼幾類的也都分項標明。用法都通過例句說明。這種收詞方法和釋例都是創新的做法”。在重視語言事實描寫和構筑全書創作模式上,《新探》與《現代漢語八百詞》有相似之處。朱德熙先生在1982年6月24日“香山語法會議”上的講話更有指導意義,他說:“離開事實的理論,是空的理論,沒有用。”“不去研究事實,所以沒有什么新的見解。事實是根本,沒有這個東西我們就什么也做不出來。我們去研究事實,新的東西和新的想法就會出來,離開事實就不可能。”

(五)《新探》充分體現了語言研究的實用性。稱謂是一個民族文化傳統和情感基因的集中代表之一,稱謂研究不可避免地具有民族特色。上文談到稱謂研究必須大量占有語言事實,這些事實是漢語語境下的稱謂事實;從這些事實里我們可以發現稱謂演變的規律,這些規律也是屬于漢語的。民族性也好,漢語語境也好,漢語稱謂研究首先是為漢語服務,為中國人的語文生活服務;研究方法是重考證,重實用。我們不能否認純粹書齋式研究的價值,不能否認借鑒西方語言學理論的好處,但是發揚傳統語言研究的實用精神,讓研究從近乎語言游戲的名詞“倒腳”中解脫出來,給讀者一個看待歷史的新角度,沒錯兒!正如呂叔湘先生在香山語法會議上所說:“總的意思是說,我們的研究最后還是拿出去給人用的。”《新探》深深植根于巨變的二十世紀中國社會,以重大歷史拐點、關鍵人物和歷史事件為考察研究對象,依賴其發生、發展和演變的軌跡,論從史出,重實證,重材料,一切信而有征,讓不懂語言研究的人也能夠讀得下去讀得懂,充分發揮了語言研究服務于人的作用。

學術研究總是創新的,只有創新的才是有價值的,對于漢語詞匯研究和漢語稱謂的深刻理解,給了作者創新的見識和勇氣,《新探》則給我們提供了新思考的可能。對于漢語稱謂學研究體系的形成,《新探》是一本具有原創性和建設性的重要著作。

二、承前啟后,推動建立漢語稱謂學研究體系

漢語稱謂眾多且繁復,非其他任何語言可比,這是幾千年來中國文化發展沉積的結果,是一筆豐厚的文化財富。稱謂之學是具有中國特色的文化現象,是考察中國傳統文化的“鎖鑰”之一,是漢語研究和中國文化研究中值得重視的課題。認真整理研究漢語稱謂,尤其是建立成體系的漢語稱謂學,對于繼承優秀的傳統文化,整理浩若煙海的古籍,豐富現代漢語詞匯,都有重要作用。前人早就意識到了稱謂研究的重要性,在這方面有很多重要研究著作和專論文章。

但是綜觀古今文獻,漢語稱謂研究一直沒有形成規模,也沒有形成固定的研究群體;稱謂理論的滯后,更是阻礙了漢語稱謂學獨立研究體系的形成。吉發涵先生是著名的稱謂研究專家,他曾經論及名字之學的演進情況。從學科分類上,名字訓詁之學是傳統訓詁學的一個分支,無疑更是漢語稱謂學的一個部分,因此他的議論或可給我們以啟發。他認為,從《說文解字》以名與字關系闡釋字的本義,至清代王引之作《春秋名字解詁》,“名字訓詁學”真正成了一門獨立的學問。然而這門學問的發展道路很是曲折,甚至“至今百年以來,這一淵源有自的傳統學問,更是愈加無人問津了”。但王引之畢竟起了關鍵性的帶動作用,清季俞樾、胡元玉、王萱齡、陶方琦、黃侃以及現代于省吾、周法高等學者們,又有一些后續成果。不過這些成果還都是局限在春秋、周秦時代名字訓詁實例的補充,直至2003年吉常宏、吉發涵128萬字的巨著《古人名字解詁》問世,名字訓詁之學才有了一個新的高峰,重新煥發出絢爛的光彩。

由名字訓詁之學我們可以看到漢語稱謂研究發展的艱難,在整個文化史上呈現出時隱時現的特征。自從《爾雅》將親屬稱謂單獨列為一篇“釋親”,嗣后的《小爾雅》《廣雅》等雅類著作續有補充。北周盧辯有《稱謂》五卷,見載于《隋書·經籍志》,可惜已佚。唐劉知幾《史通》有“稱謂”一篇,從史的角度專論各類帝王君主稱號。直至清代,才有了梁章鉅《稱謂錄》這樣集大成般匯釋親屬稱謂、社會稱謂的里程碑式著作,嗣后則久乏可陳者。上世紀80年代以來,一批漢語稱謂辭典陸續出版,其中《漢語稱謂大詞典》350多萬字,收詞三萬余條,無論在規模上、學術價值和實用價值上,均超越以往辭書,《光明日報》2005年1月25日馬麗《漢語稱謂研究十年》謂之“稱謂詞典編纂史上的里程碑”。90年代是漢語稱謂研究的一個小高峰,出現了多部稱謂研究專著。如林美容的《漢語親屬稱謂的結構分析》(1990),袁庭棟的《古人稱謂漫談》(1994),夏先培的《<左傳>交際稱謂研究》(1999),等等。進入新世紀以來,稱謂研究的單篇文章逐漸多起來,同時出現了一批研究稱謂的碩士論文和博士論文,稱謂研究的熱潮正在形成。

綜觀以上各種研究成果,專書稱謂研究多,親屬稱謂研究多,社會稱謂的專門研究不多,建立系統性的“稱謂史”和理論性的“稱謂學”更是任重道遠。《新探》主撰孫劍藝教授就“稱謂研究的體系性”問題表達了這樣的思考和憂慮:“漢語詞匯史的研究是漢語研究中相對薄弱的環節,而稱謂和稱謂史的研究更是弱中之弱。……新時期的稱謂現象研究也取得了很多成就……但由于種種原因,對漢語稱謂的總體理論探討和稱謂史的系統研究,卻顯出蒼白和匱乏的跡象,至今尚無一部‘稱謂學’或‘稱謂史’著作面世;至于結合社會歷史的演變對漢語社會稱謂變革進行的探討,雖不乏精彩個案研究的單篇論文,但缺乏相對集中而系統的研究……”正是基于這樣一種原創性思考和建設性精神,作者緊扣“社會稱謂”,從社會語言學角度,申報了國家教育部“十五”規劃課題,經過長期奮戰,終于推出《新探》這部巨著。

《新探》的研究不是零打碎敲式的,而是對一個世紀社會稱謂的體系化研究。或許正是這樣的研究思路和研究對象,讓作者深刻地體會到了“漢語稱謂研究體系”和“漢語稱謂學”的缺失,以及這種缺失對于已經成就斐然的漢語稱謂研究來說是一個多么大的遺憾。在漢語稱謂研究的歷史上,提及“稱謂學”或“稱謂史”者當不止一人一處,但是能夠站在“研究體系建設”的高度認識這個問題,并明確提出“稱謂學”“稱謂史”概念的,《新探》及其作者可以算是“第一個”!這種認識將促使漢語稱謂研究由“自發”更加堅定地走向“自覺”,而且必將有力推動“漢語稱謂學”和“漢語稱謂”研究體系的建立。“社會稱謂”是稱謂家族中的一大分支,集中研究某時段社會稱謂,《新探》是“第一家”。因此《新探》在稱謂研究史環節上無疑是一新的里程碑式作品,對將來“漢語稱謂學”的學科理論和體系的構筑,有著舉足輕重的參照和借鑒作用。同時《新探》開了一個新路子,積累了新經驗,培育了研究新人,以此為基礎,相信會做出更新奉獻。

三、十年一劍,以“笨功夫”治學

“知人論世”是傳統的讀書論人的重要方法,意思是要知其文其人,還需了解他的身世經歷。主撰孫劍藝教授師從著名語言學家殷煥先先生,殷先生在西南聯大時期的校外導師是王力先生,《漢語稱謂大詞典》的編者吉常宏先生也是王力的學生。孫劍藝教授當年研究生畢業留校后即投入了吉先生領導的詞典編纂工作,吉先生成為他工作上的老師,所以孫劍藝教授對于吉先生執弟子之禮,并時時就教,深得贊許。這次《新探》出版,吉先生即欣然撰序,予以支持和鼓勵。吉先生是著名語言學家,也是著名的漢語稱謂研究專家,先后出版了《中國人的名字別號》《漢語稱謂大詞典》和《古人名字解詁》等重要的稱謂研究專著。孫劍藝教授跟隨吉先生先后參加了《漢語大詞典簡編》和《漢語稱謂大詞典》的編纂工作,經過工作打磨和經驗積累,由漢語音韻學和詞匯訓詁而開拓新的研究領域。在完成《漢語稱謂大詞典》之后,他進一步開拓漢語稱謂研究領域,創新稱謂研究方法,把稱謂研究與社會變遷結合起來,成功申報了教育部“十五”規劃課題“二十世紀社會變遷與社會稱謂研究”。葛本儀先生在序言中這樣稱贊他的人品和治學精神:“觀往知來,知他絕不會草率從事,定能克服一切困難,以一種‘摸著石頭過河’的精神取得成功。果不其然,歷經了十數載苦功,一部規模宏大的巨著《二十世紀中國社會變遷與社會稱謂分期研究——社會語言學新探》終于呈現在了我們面前。”

雖然如此,作者卻說他下的都是“笨”功夫。在《漢語稱謂大詞典》的整個編纂過程中,吉先生稱贊他道:“在這項工作中,從看書選詞、制作卡片,到詞條的編寫,清樣校改,無一不是兢兢業業,刻苦認真,一絲不茍。此外,他還負責全書的審音工作。事實證明,一切皆準確無誤。”語言研究尤其是漢語詞匯研究考證,最需要的就是一絲不茍的“笨”功夫。

學術研究必須是認真的,搞清一個問題可能會花費很長時間,做一個大課題項目更是如此。梳理二十世紀社會稱謂脈絡需要投入幾年甚至十幾年的時間,期間歷盡艱難而甘苦自知。作者清楚地知道稱謂研究的重要性和學術價值,在對于漢語稱謂學研究體系未成表示遺憾的同時,更沒有忘記努力,他要在前人的基礎上把稱謂學建設推向一個新階段。但是正如錢穆所說:“當知祖師開山,不是件容易事。”“此人則抱大志愿,下大決心,不計年月,單獨地在此住下來。……把這無人煙的荒山絕境徹底改換了。這是所謂的開山。”尚沒有形成研究體系的漢語稱謂學就是這座“荒山”,《新探》作者雖不是“開山祖師”,但他站在前人的肩膀上,一直在這座“荒山”上默默地下著“笨功夫”。該書《前記》和《緒論》都是2009年冬為報送出版社稿和教育部結題時所撰寫,距離設計立項已十個年頭,作者說,“倘欲藉此應酬職稱評定及計算年度工作量之類,豈非‘黃瓜菜早涼了’?故斯乃笨人之舉,非巧人之所為也”。而《后記》是2013年冬該書將正式出版時寫就,作者又下了整整四年“笨”功夫,前后達14年之久!《新探》所表現出來的“笨拙”,是對當下某些人急功近利的學術心態,以及服務于職稱和應付課題等不良風氣的有力回應。學術研究不能成為應付某個項目和課題的附庸,否則,所謂學術研究的價值支撐點又選在哪里呢?在今天這樣浮躁的學術環境下,能夠不計聲名利益,板凳寧坐十年冷,正是值得我們贊嘆的。

一部重要著作的價值總是要經過時間的檢驗和世人的評說。據筆者所知,該書在撰寫的過程中已經受到了不少的質疑。這些質疑主要集中在一點——超出了語言本體研究云云!質疑總是難免的,質疑和爭論是學術進步的推動力。中國的語言研究不能停留在“小學”上,不能固步自封,要在傳統學問的基礎上開拓新的研究領域,借鑒世界前沿理論和方法。當然,如果我們把國外的語言學理論奉若神明,那肯定也不符合辯證法。因此,不論國內國外,所有的學術研究都要注意繼承與創新的結合,兼采各種理論之長,注重理論研究的實踐性和應用性。何況,該書創作原則本來就不是局限于語言本體研究,而是“從漢語本體研究出發,結合社會生活和社會變遷來觀察和探討社會稱謂在特定時期的意義及其發展變化,力求在學科滲透和溝通方面進行某些拓展”。《新探》很好地做到了這些,作者的漢語稱謂研究是有理有據、底氣十足的。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊