余華長篇新作《文城》推出

在那個熟悉的作家身上,窺見令人耳目一新的一面

時隔8年,那個寫《活著》的余華又活了!他的長篇新作《文城》將由新經典·北京十月文藝出版社出版。這距離余華上一部長篇《第七天》已過去了8年。

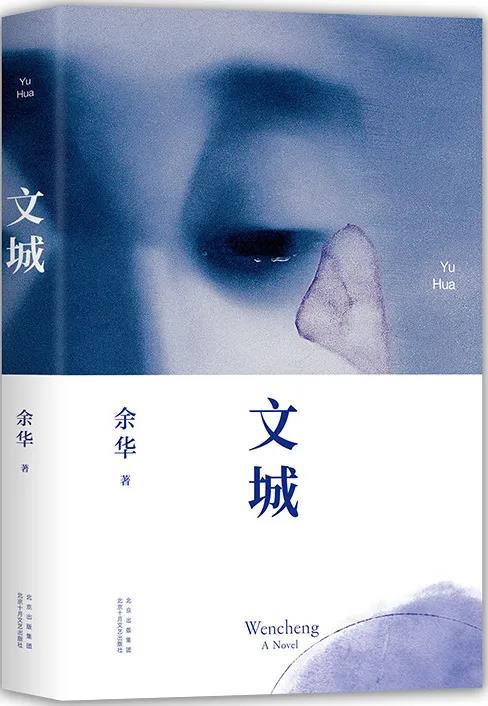

余華長篇新作《文城》 出版社配圖

《文城》繼續在人生、命運、時代等余華曾深刻挖掘的主題上求索,書寫一個人在命運浪濤里的尋找,以及一群人在時代洪流中的選擇。在溪鎮人最初的印象里,林祥福是一個身上披戴雪花,頭發和胡子遮住臉龐的男人,有著垂柳似的謙卑和田地般的沉默寡言。哪怕后來成了萬畝蕩和木器社的主人,他身上的謙卑和沉默依舊沒有變。他的過去和一座謎一樣的城聯系在了一起,沒人知道他為什么要找一個不存在的地方。他原本不屬于這里,他的家鄉在遙遠的北方。為了一個承諾他將自己連根拔起,漂泊至此。往后的日子,他見識過溫暖赤誠的心,也見識過冰冷無情的血。最終他徒勞無獲,但許多人的牽掛和眼淚都留在了他身上。

在《文城》之前,余華出版了《在細雨中呼喊》《活著》《許三觀賣血記》《兄弟》和《第七天》五部長篇小說,作品已被翻譯為40多種語言在40多個國家和地區出版,獲意大利、法國等多個國家的文學獎項。

自1990年代《活著》出版以來,從張藝謀改編同名電影,將福貴的經歷搬上熒幕,到易烊千璽手寫讀后感,“隨著福貴走在灑滿鹽的路上”,一代代讀者,不分老幼,不分城鄉,一遍遍讀他的作品,從小說中看到現實,在感動中獲得力量。《活著》讓每個讀過福貴故事的人都相信,生活是屬于每個人自己的感受,不屬于任何別人的看法。

透過《文城》,讀者也將在那個熟悉的余華身上,窺見他令人耳目一新的一面。余華曾這樣談寫作:“一個夢,讓一個記憶回來了,然后一切都變了。”也許正是因此,他的許多小說都在書寫記憶,不管是個人的,還是集體的。

在《文城》中,余華繼續追尋一段被歷史記憶封存的時光,同時,他也突破以往的創作,把故事背景設定在前作少有著墨的年代,上溯至《活著》之前那個更殘酷的清末時代。在那個年代,結束的尚未結束,開始的尚未開始。似乎專為與那時的殘酷蠻荒相呼應,余華在講述這段往事時,承續了民間敘事的風格,不動聲色地融入魔幻色彩,從不同視角講述了林祥福、紀小美以及與他們相連的各色人物的愛恨悲歡、顛沛起伏,牽引出軍閥混戰、匪禍泛濫的時代之殤。在這個故事里,余華寫到了一個全新的女性形象。紀小美與他筆下的任何一位女性相比,都更加復雜多面,柔軟又堅硬。她在命運推動下的每一次選擇、她在那個慌亂時代的幸與不幸,都更加牽動讀者心弦。

余華

“我只要寫作,就是回家。”余華曾這樣說,“我的每一次寫作都讓我回到南方。我現在敘述里的小鎮已經是一個抽象的南方小鎮了,是一個心理的暗示,也是一個想象的歸宿。”而在《文城》中,余華不僅書寫熟悉與親切的南方小鎮,還描繪種著高粱玉米的黃河北邊,在作品中展現了更廣闊的地理圖景。《文城》也將見證一個我們曾熟悉的余華的回歸——那個采用底層視角、關注普通人“活著”的壯美故事、將歷史和時代真正融入人物生活的余華,他是一位忠實的敘述者,也是一位耐心的聆聽者。

這樣的余華有著獨特的文學力量,能夠令自身經歷截然不同的讀者,與他的文字產生情感上的相通與共鳴。正如他所說,“我們總是在不同時代、不同國家、不同語言的作家那里,讀到自己的感受,甚至是自己的生活。假如文學中真的存在某些神秘的力量,我想可能就是這些。”

因此,讀者能與《活著》的福貴一同感受他與命運最為感人的友情,在《許三觀賣血記》中與許三觀一同試圖緊緊抓住黃酒豬肝這幸福的幻影。而在《文城》中,讀者將與故事中的各色人物一起,同無處可逃的命運決絕交鋒。

至于,“文城”究竟意指那個“心理的暗示”“想象的歸宿”,還是那片相對遙遠陌生的北方土地?留待讀者從小說中獲取自己的答案。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊