文學“高峰”路上的新風景 ——三位茅盾文學獎獲得者新作一覽

——三位茅盾文學獎獲得者新作一覽

文學“高峰”路上的新風景

——三位茅盾文學獎獲得者新作一覽

編者的話

茅盾文學獎獲獎作品歷來被視為當代文學發展質量的標高,成為考察和梳理文學成果的窗口。一個有意味的現象是,這個獎項的獲得者并未停止探索的步伐,而是堅持以創作為中心任務,以作品為立身之本,在文學的天地里艱辛跋涉,展現出各自在文學創作上的生長性與開拓性,不斷地奉獻作品,尋求藝術和格局上的更大突破,為文學“高原”邁向“高峰”創造著新風景。今天本版專題聚焦王蒙、李佩甫、張煒三位茅盾文學獎獲得者的最新作品,展示三位“文壇老將”在文學征途上的新風采。

王蒙長篇小說《笑的風》:

史詩、知識性與“返本”式寫作

作者:溫奉橋(中國海洋大學文學與新聞傳播學院教授、王蒙文學研究所所長)

新冠肺炎疫情期間,我正在上海隔離,收到王蒙先生發來的微信:“我宅在家里,看到已經發表的笑的中篇,居然被吸引得欲罷不能,居然又大動干戈,增加五萬多字,若干調整,成了另一長篇版。鬧得相當大發。”這里所說的“笑的中篇”,是指發表于《人民文學》2019年第12期的中篇小說《笑的風》,“另一長篇版”則是最新長篇小說《笑的風》。

《笑的風》作家出版社2020年4月出版

作為共和國文壇不知疲倦的“探險家”,近年來王蒙連續推出《仉仉》《女神》《生死戀》等作品,一次次給文壇帶來驚喜的同時,也帶來了沖擊、挑戰乃至困惑。王蒙與自我為敵,并在挑戰的快感中創造著一個個文學奇跡。他曾多次自喻為“蝴蝶”。《笑的風》真正顯示了“蝴蝶”的自由與瀟灑,悠游與從容,其史詩性美學品格、開放的文本結構,以及對時代、歷史、人性等宏大命題的哲學思考,都堪稱向以《紅樓夢》為代表的中國小說傳統的一次回望和“返本”。

《笑的風》具有史詩氣魄,全景式地展現共和國60余年社會生活的歷史變遷,特別是人們思想、意識的內在變化。僅就篇幅而言,這其實是個“小長篇”,然而表現出的卻是“籠天地于形內,挫萬物于筆端”的大視野。小說的史詩性首先表現為其宏大的時空結構。《笑的風》正面描寫60余年來的歷史,實際上隱性時間跨度更大,例如通過歌曲《四季相思》、電影《馬路天使》等巧妙地把時間上溯到20世紀30年代,為讀者提供更多回憶的可能。空間上更是從一個名為“魚鱉村”的北方小村莊寫起,一直寫到邊境小鎮Z城、上海、北京、西柏林、科隆,直至希臘、愛爾蘭、匈牙利。可以說,《笑的風》在一個完全開放的時空背景下,從歷史和現實雙重維度,呈現近百年來中國社會從鄉村到城市的廣闊圖景。更重要的是,這種呈現不是靜態的、封閉式的,而是在家與國、古與今、邊疆與城市、中國與世界的開放式時空語境中完成的。小說的這種時空結構,體現了作者完全嶄新的時代意識、世界意識。

《笑的風》流露著對于現代性與發展的渴望與歡呼,也滲透著對于傳統與初衷的留戀與珍惜。從本質上講,現代化構成了中國近一二百年來最重要的民族主題、社會主題,也是當然的文學主題。同時,《笑的風》將60余年的時代巨變納于主人公傅大成的愛情和婚姻生活之中,將波瀾壯闊的時代圖景納于瑣碎的日常生活之流,既濃墨重彩描繪了時代大潮的翻滾涌動,又細密呈現了日常生活的方方面面。恰恰是在對小說藝術史詩性的營造中,《笑的風》重塑了小說藝術的莊嚴感。這集中體現在傅大成身上。這是一個蘊含著歷史內涵和精神深度的審美形象,透過他的個人命運變遷,我們看到的仍是時代和社會的縮影。正如作者所言:“通過個人故事,婚戀家庭的特殊命運,愛戀情仇的情節寫歷史,寫地理,寫人生、寫社會、寫價值觀、人生觀、世界觀的沖撞與整合。”傅大成代表了一代知識分子的精神影像,他與《活動變人形》中的倪吾誠完成精神對接,他們是生活在不同時代的精神兄弟。

《笑的風》是小說,更是哲學,體現了王蒙新的探索和生命體驗。故事一般被視為小說的基本前提。但是僅有故事還遠遠不夠,還要有真正的思考和發現,這同樣是中國小說的傳統之一。與故事相比,王蒙在這部小說中更感興趣的似乎是一個關于個人、時代與命運的哲學命題。他站在時間與經驗鑄就的人生高處,回望歷史,重新思考和探討個人、命運與時代的纏繞。就傅大成而言,因一首小詩《笑的風》改變了生活軌跡,然而從時代發展的角度而言,小說反復闡明“時代比人強”。《笑的風》超越《青春萬歲》的激越,也超越《活動變人形》的決絕,是對歷史的撫摸和吟唱;是一往情深,更是回眸一笑;是萬般滋味在心頭,更是也無風雨也無晴。得與失,悲與喜,缺憾與圓滿,絕望與希望,在這部小說中都達成新的“和解”,因為所有這一切,其實都不過是生命的固有風景。

《笑的風》還探討了生命和人性中某種悖論式境遇。悖論是生命的“無常”,是生命的偶然性,更是生命的“有常”。傅大成與白甜美的愛情在特殊時期顯得親切安詳、和諧融洽,而當一切欲求和可能都變成現實時,他感到的不是圓滿,而是“得而后知未得”的遺憾。他在“找到了自己”的同時,又陷入“再也找不到原來的自己”的尷尬乃至必然的悔意。傅大成永遠生活在“別處”,他的追求、困惑乃至躁動、折騰和缺憾,都不是單純個體性、偶然性的,是面對新生活、新機遇的必然要求。從這個意義上,傅大成其實是一個具有哲學意味的審美符碼。

王蒙這部長篇小說還堪稱一次百科全書式的寫作。英國小說理論家福斯特曾把“廣博的知識”作為小說家的必備素質。讀王蒙的小說,時時被各種新奇的知識、見聞、說法、議論所吸引。在中國古代小說傳統中,知識被視為小說藝術的構成要素之一。在小說的知識取向越來越淡薄的今天,王蒙的小說返歸“廣見聞”“資考證”的知識性傳統。可以說,知識構成王蒙小說的一個獨立性審美維度。從飛機起落架到英國“三槍”牌自行車,從美食到荷蘭“飛利浦”電視機,從“病”到女人的“乖謬”,還有古今中外詩詞歌賦、名言典籍、掌故段子等知識性敘述和聯想、辭典式旁征博引,構成這部小說獨特的知識譜系。事實上,所有這些都不是可有可無的。無論是電影《小街》主題曲還是李谷一的《鄉戀》,無論是《哈薩克圓舞曲》還是舒曼的《夢幻曲》,不但豐富小說的審美體驗,而且強化了小說的生活感、時代感。同時,知識性在小說藝術世界的構建和藝術品位的營造中,都發揮了重要作用。例如,關于舒曼、勃拉姆斯、貝多芬、柴可夫斯基的音樂知識,在小說審美功能上起到了添情趣、調節奏、擴空間的作用,提升了小說的審美品格。更重要的是,這類開放式小說寫法,在小說藝術越來越狹仄化、枯索化的今天,賡續了偉大的《紅樓夢》傳統,重塑小說文體的豐富性、開放性。這既是小說藝術的“返本”,也是創新,拓展了小說的藝術觀念,也是對當代小說文體的解放。

《笑的風》自始至終都閃耀著一種單純、清明和詩意的光輝。《笑的風》不乏毛茸茸的生活質感,即細密扎實的生活摹寫,更有看似不那么“接地氣”的一面,例如“笑的風”是實有,更是青春和愛情的象征。“笑”是生活,是歷史,是時代的脈搏,更是生命的激情和夢想。作品具有一種超越現實的力量,是心靈囈語、意念閃電,更是天啟般的哲思妙悟,既置身其中,又超然物外,二者之間往往形成奇特的審美張力。這賦予小說更純粹、更持久的藝術魅力,本質上并非單純源自作者爐火純青的藝術技巧,而是86年人生閱歷所沉淀的超越、自信和必有的從容。

王蒙說:“只有在寫小說的時候,我的每一粒細胞,都在跳躍,我的每一根神經,都在抖擻。”《笑的風》讓我們感受到王蒙沉醉于創造的快感,沉醉于小說藝術的快感。在小說中,王蒙重獲大自在。

張煒長篇非虛構作品《我的原野盛宴》:

從這里感受《詩經》《山海經》的悠遠氣息

作者:趙月斌(單位:山東省作協文學研究所)

張煒的新作《我的原野盛宴》(人民文學出版社2020年1月出版)是一部富含生命原色的作品,字里行間滿是暖意,仿佛那片海邊林子就在眼前,那林間野宴雖然已過了半個多世紀,仍舊鮮美如許,仍舊神秘如斯。

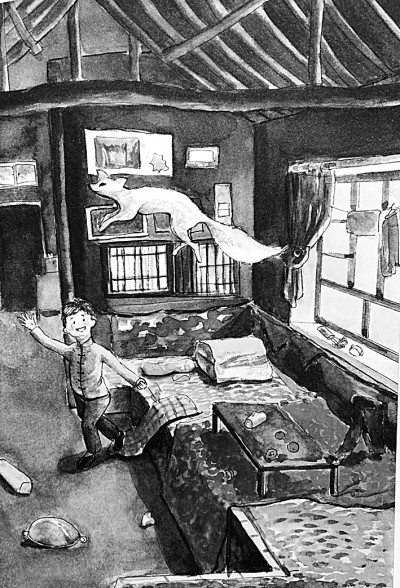

《我的原野盛宴》插圖王暢/繪

張煒曾說過,人若忘掉了少年感覺,大概也就開始“變質”了。他早就認識到,對作家而言,童年和少年的追憶不但恒久,并且會不同程度地奠定一生的創作基調。《我的原野盛宴》是著力于寫實的非虛構,寫的是作家幼年階段的“野蠻生長”。

《我的原野盛宴》重在一個“野”字。與種種野物的來往交流,實質上是喚醒人的自然天性。這本書講的就是一個小孩子的野地童年,他不用刻意像外來客一樣去融入野地,因為他一落草就是野地的孩子,本身就生在野地、長在野地,和野地里的野花野草野兔野鴿一樣,可以憑著渾身野氣,很輕松地和各種野物怪人打成一片,簡直就是“毒蟲不螫,猛獸不據,攫鳥不搏”的林中赤子。一個無邪無畏的野孩子,飽嘗野棗野葡萄野草莓,喝著漁鋪老人的美味魚湯,敢于躲到老林子里自筑的小窩過夜,樂于跟荒島上的野貓探險獵奇。擁有這樣的經歷,不啻擁有一簇不滅的炬火,就像林野深處那個名為“燈影”的村莊,總能閃爍傳遞一些體恤的光亮,讓走夜路的人心里有底,走遠路的人翹首有盼。

翻開《我的原野盛宴》,足可見識三百六十多種動植物,單是各種鳥獸草木,像老呆寶、癡大眼、迪咕老、劉長卿、十大功勞等,大概每個名字背后都有故事,吸引人花費一番心思。再想一想誘人的五花餅、蒲根酒,沒有面目的“煞”、會抽煙的老狗獾,一些亦真亦幻有鼻子有眼的奇物怪事,直讓你感覺進入了和《詩經》《山海經》氣息相因的交感通靈世界。

張煒如同振木鐸以收集鄉野土風的采詩官,讓我們聽到生動、曠遠的“荒野聲音”。《我的原野盛宴》續接了悠遠的“國風”,有著一個非常遼遠的“風”的背景。這野性之“風”吹動性情,給人一種舒卷自如的精神氣度。張煒的“野地美學”當然不是要重回保守落后的腐朽世代,而是試圖以自然野性喚起一種從容自洽的歸屬感。

《我的原野盛宴》是非虛構,但又不是靠采訪當事人、搜集寫作素材寫出的全視角作品,而是以相對受限的主人公視角對童年記憶的重構。那么多的名物故事,那么逼真的情景再現,那么條理的對話、心理活動,哪怕只是簡單地羅列連接起來也不是輕而易舉的事,且不說這么久遠的記憶免不了會有差錯、空白。顯然,這種對個人記憶的非虛構,需要掀起劇烈的頭腦風暴,需要為漫漶的記憶重新勾線、上色。有評論家認為“回憶就是一種想象力”,這種說法不無道理。《我的原野盛宴》寫的是近乎60年前的事,作者經過多年沉淀,經過無數次的打撈、揣摩,才得以創造出這樣一部有聲有色、有滋有味、多維度互動的全息化作品。現在常讀到一些應時之作,它可能貼近現實,離我們的生活近,寫的都是眼下司空見慣的人和事,可是讀起來卻總顯干癟、貧乏,像是硬畫在玻璃上的鉛筆畫。《我的原野盛宴》則不然,它讓你覺得這場半個世紀前的盛宴如在眼前,和3D影像一般栩栩如生。法國現代派詩人波德萊爾說過:“一切優秀的、真正的素描家都是根據銘刻在頭腦中的形象來畫的,而不是依照實物。”同理,對作家而言,好記性固然難得,非凡的回憶能力、巧妙再現記憶的能力也許更加重要。

讀《我的原野盛宴》,我們看到的是一個時時刻刻都擁有童年的“老小孩”,從心所欲地重返童年、再造童年,乃至癡人說夢般幻化出一場童年盛宴。我倒不認為這本書采用的是所謂兒童視角,或是把它簡單歸類為“生態文學”“自然主義文學”,當然也不是那種專寫給小孩看的“童話”。《我的原野盛宴》開篇就是“野宴”,作者毫無保留地告訴讀者,采藥人老廣遇到了一樁“好事”,也就是“這林子里的精靈要請客”,在一個大樹墩子上用大螺殼、木片、柳條小籃、樹皮盛上“最好的吃物”,不光有花紅果兒、煮花生、栗子核桃、大饅頭、炸魚、燒肉,還有一壺老酒。老廣自稱曾救過一只老兔子,“如今成了精”,這酒宴分明是來答謝他的。當然,這只是老廣自己講的,沒有證人。外祖母也只當聽“故事”,說他“哪里都好,就是太能吹了”。一句話就消解了野宴的真實性。但就是這個“吹牛”牽動了全書的筋骨,把《我的原野盛宴》的話語空間躍升到了神話的維度。也就是說,主人公的敘述立場決定了這部作品的神話性。盡管它的外殼是非虛構,但是敘述人對兔子精大擺野宴這件事的確信,使得他的童年故事擁有一個超世俗的神圣空間,自己動手代替精靈造出假想的野宴。所以,這部作品就不單單是讓你“多識于鳥獸草木之名”,還帶你進入一個浩渺的神話世界。這樣的原野不只是世俗經驗中的眼見為實,還有看不到、聽不到、感覺不到的神秘事物。

一段童年記憶,竟被寫成了神話,或者說被我讀成了神話,或許會有人不以為然,這是非虛構作品,與神話何干?可是我覺得,非虛構與神話一點也不矛盾。假如真的把那些“不實之辭”“無稽之談”全部清除,把兔子精野宴的秘密徹底揭穿,讓主人公變成一個“科學”、理性的小老頭兒,或許就會像《紅樓夢》把大荒山、無稽崖、通靈寶玉等悉數刪除,原本的好玩有趣、神奇莫測、歧義重重定也蕩然無存,這樣的書即便字字皆真、句句屬實,恐怕也是索然無味,不值一讀。

李佩甫長篇小說《河洛圖》:

彰顯中原熱土“以氣作骨”的情懷

作者:梁鴻鷹(文藝報總編輯)

誰對大地懷有深情,誰能把握住自己生長的那塊土地上人的精神律動和性格氣質,誰就最可能寫出感動人啟迪人的佳作。河南這塊中原熱土上從來不乏令人感佩的故事。在對中原社會歷史故事的書寫者中,李佩甫無疑是很有特色的代表。作為一位清醒的寫作者,他在數十年來的創作中所孜孜以求的,就是為那些祖祖輩輩在平原上辛勞的人們造像與歌哭。

《河洛圖》河南文藝出版社2020年2月出版

李佩甫曾說:“‘平原’是生我養我的地方,是我的精神家園,也是我的寫作領地。”找到了屬于自己的“平原”,就有了一種“家”的感覺,他對中原大地上發生的一切異常關注和熟悉,對生長、行走、掙扎于這塊土地上人們的所有復雜與豐富懷有深厚感情,對這片土地的寬厚、沉默、慷慨念念不忘。他的創作像是獻給中原的一首首長詩,富于中原文化的節奏,中原人性格的韻律。李佩甫的創作不是單純個人的事業,而是對飽經滄桑土地的膜拜與憶念。歷史大潮中的坎坷,當代社會經歷的巨變,都匯于他的筆端,凝聚了他的深沉思考。

他的中篇小說《學習微笑》寫的是國有企業大轉型中啼笑皆非的人間喜劇,那些普通工人在命運跌宕中的自強自尊自重,在個人隱忍之中的內心掙扎,無不讓人動容。他通過長篇小說《羊的門》《城的燈》《生命冊》等作品,更是把廣袤平原上的人們放到一定社會歷史條件和具體環境之中加以表現,深度切入中原社會精神生態,追問他們的靈魂狀況,人們所面臨的境遇,他們突圍而出的掙扎,讓人感同身受。

讀李佩甫的作品,我們像是在聆聽歷史的車輪滾滾向前的聲音,俯視時間河流不停頓的流逝,能夠清晰地看到個體在歷史中的搏擊,人的能量在具體社會情境中的揮發,以及生活在行進中所留下的坎坎坷坷。李佩甫對中原人的性格有自己的認識,他說:“從形而上說,在平原上生活是沒有依托的。可平原人又是活精神的。那日子是撐出來的,是‘以氣作骨’的。”他那些對話“人與土地”的作品,以富于洞察力的筆力,揭示中原文化的“忍”和“韌”,凸顯中原老百姓像土地一樣沉默而博大的胸懷、堅定的根性、繁茂強大的生命力。長篇小說《河洛圖》同樣如此。

《河洛圖》脫胎于李佩甫十幾年前為電視劇《河洛康家》所創作的文學劇本,題材原型是河南鞏義康百萬家族。這是一個歷史上能左右逢源的百年企業,其背后的力量之源到底是什么,恰是作者要告訴大家的。圍繞河洛康家祖孫幾代人生命歷程和商業帝國的構建與跌宕,作品將急劇社會變革時國運的興衰治亂,個人在大時代中的掙扎和順應進行藝術的展示。有著中原重要財富符號之稱的康百萬家族,鼎盛歷經明、清、民國三個歷史時期,興盛長達十二代四百多年。在此期間運與命如何傾軋,時與勢如何脅迫,構成了故事的核心內容,勾勒出社會經濟、河務治理、官私商運、民間借貸等圖景及風土人情。小說通過康秀才、周亭蘭、康悔文帶領下幾代康家人的創業坎坷史,揭示中原文明由重農向重商逐步轉型過程中,民間商業文化與封建官僚之間的深刻矛盾。而豫商在明清之際順勢而動,一次次起死回生,峰回路轉。河洛康家有口皆碑的“留余”“仁信”治家傳統,以及于國盡忠、于民盡仁的情懷,在當今依然需要積極弘揚。

在李佩甫看來,人在物質上的貧窮并不可怕,精神意義上的貧窮才是萬惡之源。無論是康家,還是周家,他們共同的價值觀,就是對文化的尊崇,對道德的堅守,對傳統的認同,是一種執著的“以氣作骨”的追求。人的精神不是活出來的,是“煉”出來的,是數代人薪火相傳的結果。康家恪守“字墨”傳統,重視對后人的啟蒙與教育。康家兩門進士曾先后遭受封建專制者戕害之后,康秀才吸取教訓,以獨辟蹊徑的方式,教育康悔文和康有恒如何修身做人,把整齊門內、提攜子孫的優良傳統延續下去。他在給康悔文開館授課時,讓康悔文“上街去買字”,在實際生活中碰撞和摸索,根據實際體驗領悟“仁義禮智信”,從實踐中明白“人無信不立”的深刻性。“仁”為基,“信”為本,穩健積極、凡事有預,寬容待人、惠濟天下,在精神和道德的層面上的充實、堅守,使康家有一系列的壯舉。正是強大的傳統文化根基,使得康家數代人在錯綜復雜的局面中立于不敗之地。作品中康家之外的其他人物,雖人生遭際不同,卻都有“以氣作骨”的道德和情懷。他們剛直不阿,行俠仗義,富貴不淫,威武不屈,光明磊落,在急劇變化之中,無論多么窮困,多么艱難,都不放棄自己的堅守,同樣是百折不撓、生生不息的河洛精神與黃河文化的塑造。

李佩甫坦陳自己的創作得益于童年時姥姥每晚臨睡前都會講的“瞎話兒”。這些各種各樣的“瞎話兒”,大多來自民間故事,就有包括康百萬在內的民間三大財神的故事。這些中原大地上富于傳奇色彩的故事傳說,增添了他自由創作的勇氣,點燃了他的文學想象力,使他的創作像土地上的植物一樣,有著無窮的生長繁衍能力和生命力。在閱讀過程中,我們不禁為小說圖景的生動鮮活所折服。作者思接千載,八面出鋒,令作品雜花生樹、萬千氣象,圍繞著康秀才、周亭蘭、康悔文,各色人物、各種傳奇紛至沓來,情節、故事、人物與矛盾,像是土地與植物的復雜糾纏生長一樣,沿著社會歷史的軌跡自然發展,演繹著中原沃土上的悲歡離合。《河洛圖》中的那些傳奇都是有根的,是特殊社會歷史條件下生活的獨特反映,其神奇變異折射著作者的理想。比如,小說中泡爺的水上絕技,馬從龍的武功,甚至倉爺那只指認糧倉作偽的小鼠,以及陳麥子“秀才不出門、便知天下事”的預言神力,均表現了李佩甫的浪漫主義和理想化追求。他將歷史演化成傳說,把傳說演化成故事,故事演化成寓言,寓言演化成神話,由于細節飽滿,情節可信,人物性格符合邏輯,構筑起一個內在自洽的藝術世界,小說也有著很強的表現力和感染力。

《光明日報》(2020年05月20日14版)

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊