陳越光:一部八十年代的歷史文化記憶|新書《八十年代的中國文化書院》自序

導讀

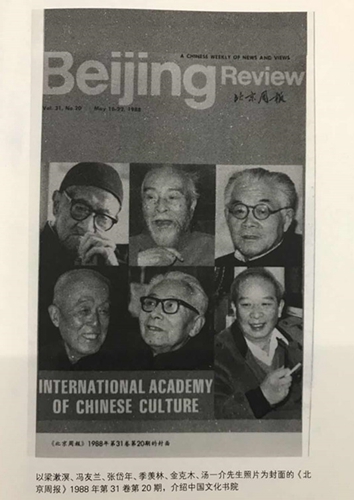

陳越光:《八十年代的中國文化書院》,生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2018年8月自序壹對于20世紀的中國歷史,褒貶揚抑截然不同。20世紀剛過去不久,我們在時間上還沒有足夠的觀察距離,但……

陳越光:《八十年代的中國文化書院》,生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2018年8月

自序

壹

對于20世紀的中國歷史,褒貶揚抑截然不同。20世紀剛過去不久,我們在時間上還沒有足夠的觀察距離,但無論如何評價,20世紀中國歷史中的一些歷史事件或曰歷史時期會對后來的歷史發(fā)生長遠影響,是毋庸置疑的。它們依次為:辛亥革命、“五四”、抗戰(zhàn)、新中國成立、“文革”、八十年代(改革)。辛亥革命終結了中國幾千年的王朝政治;“五四”奠定了中國人現(xiàn)代觀念的基本結構;抗戰(zhàn)是中華民族近代以來在亡國危機中的絕地反擊,是最深入的民族動員;新中國成立,是中國以全新方式追求工業(yè)化、現(xiàn)代化的開啟;“文革”離開了中國人常識理性的傳統(tǒng),其烏托邦的理想主義真誠最終化為瘋狂暴戾和虛偽的悲劇;八十年代是中國共產(chǎn)黨的改革精英和廣大知識精英、農(nóng)民聯(lián)手創(chuàng)造的一個改革時代,不僅開辟了中國工業(yè)化、現(xiàn)代化的正確道路,而且影響了世紀之交的世界歷史進程。然而,這一百年來,中國人始終行色匆匆,來不及思考和分析,或者由于種種原委壓抑了這方面的思考和研究,尤其對抗戰(zhàn),對“文革”,對八十年代的研究都相當不足,與它們的歷史地位不相稱。

無論是克羅齊(BenedettoCroce,意大利歷史學家、哲學家,1866一1952)的“一切歷史都是當代史”,還是科林伍德(R.G.Collingwood,英國哲學家、歷史學家,1889―1943)的“一切歷史都是思想史”,都蘊含著這樣一種歷史觀念:歷史不僅僅是“過去發(fā)生的事情”,而且是歷史研究者可以在心中感悟、復活的過去。怎么才能復活呢?必須經(jīng)過理性的梳理,經(jīng)過系統(tǒng)性批判審視和總結,才有理性的記憶。否則,即使是像抗戰(zhàn)中的日軍大屠殺、“文革”中的大迫害,這樣最慘痛的記憶也只是經(jīng)歷者個人的記憶,隨著一代人或幾代人逝世,記憶就消失了,或者像肌體對疼痛的記憶一樣,好了傷疤忘了疼是常態(tài)。而正面的經(jīng)驗也一樣,沒有理性梳理就不能為后人提供再出發(fā)的能量。因為,這樣的記憶沒有真正進入歷史。

作為八十年代的經(jīng)歷者,我一直認為記敘和反思這一段歷史,我們具有特別的責任。

今天,以1978年中共十一屆三中全會起算,八十年代的改革已歷時近四十年了,改革中的探索和成果,有的成為今天的基礎,有的成為今天改革的對象,有的是我們繼續(xù)向前的重要憑恃,還有的是至今沒有超越的高地。這就如伽達默爾(Hans-GeorgGadamer,德國哲學家,1900—2002)強調(diào)歷史的真實和歷史理解的真實并存,所謂“有效的歷史”徘徊在當下,回顧和研究意味著探索未來,而不是懷舊。

貳

八十年代在思想文化領域中,有著名的三大民間文化團體:“走向未來”叢書編委會、中國文化書院和“文化:中國與世界”編委會。

我于1983年初來京參與了“走向未來”的事業(yè),1989年下半年后“走向未來”和“文化:中國與世界”都停止出版,編委會也不再活動,唯有中國文化書院還艱難支撐。1990年,我在“走向未米”叢書一位常務編委的幫助下,做好了叢書編委會和二十一世紀研究的全部善后工作,我自己也脫離了體制內(nèi)的工作機構,需要重新考慮工作方向。1991年春,老服友劉東提議我去中國文化書院,并自告奮勇地找湯一介先生提出建議,回來告訴我“湯先生的反應是‘可能嗎?’”。當時我和湯先生認得,而不太熟,我對文化書院也不夠了解,于是我分別找了我比較熟悉的孫長江、龐樸、李澤厚先生商量,他們一致贊同。孫公、龐公都在書院擔任重要職務,他們就直接與湯先生商定此事。這樣,我和湯先生面談后,1991年8月28日湯先生帶我去季羨林先生家面談,第二天書院院務委員會執(zhí)委會上就決定我任中國文化書院院務委員會執(zhí)行委員、副院長,負責書院日常工作。這一任職持續(xù)至今,在我的事業(yè)天地和感情世界里,都留下了濃郁的筆墨,我對湯先生和中國文化書院的先生們始終懷有致敬之意和感恩之心。

然而,要來寫中國文化書院,卻需要盡可能和感情保持距離。

如何評價中國文化書院在八十年代思想文化大潮中的作用和位置?2014年12月,在舉辦中國文化書院30周年慶典時,我做過一個視頻致辭,我這樣概括中國文化書院:“中國文化書院是八十年代有全國性重要影響的民間文化團體中唯一保持活動至今的,它在今天代表了八十年代精神和思想的延續(xù);中國文化書院是八十年代‘文化熱’中唯一提出以中國文化為本位的全國性文化團體,它代表了一個歷史的維度;中國文化書院匯聚了一批‘五四’以來歷盡動蕩與政治風霜的學術老人和老中青三代學者,它體現(xiàn)了中國知識分子堅守學術尊嚴與夢想的傳承。”

我想,這樣評價中國文化書院是恰當?shù)摹?/p>

叁

關注八十年代研究的讀者,往往遺憾缺少基于歷史資料的個案研究。由于這方面的基礎性研究比較薄弱,八十年代的宏觀研究就顯得研究者個人解讀的成分比較多,所以有的學者就此質(zhì)疑“‘八十年代’是怎樣被‘重構’的”。但由于體制內(nèi)機構的檔案資料還不可能對外開放,而當時的民間團體機構大多早已解體,且當時也往往沒有完整的檔案資料建立并妥善保管,缺少這方面的研究成果是必然的。

一個偶然的機緣使我有可能為彌補此缺憾做一點工作。2014年秋,對一份湯一介先生2011年春節(jié)時錄下的回顧中國文化書院過程的錄像談話稿(逐字逐句整理)是否可以公開及怎樣公開,中國文化書院領導層有不同看法,經(jīng)樂黛云先生和王守常院長認可,由我來負責編輯整理。我編輯整理的《幾度東風,幾度飛花一—湯一介先生談中國文化書院》全文在中國文化書院30周年紀念冊刊出,節(jié)選在《經(jīng)濟觀察報》等報刊刊發(fā)。湯先生無意間的一句話觸動了我——湯先生在回憶1988年秋至1989年秋書院內(nèi)部的分裂事件時說,“反正那些材料都還在書院的鐵皮柜里”。于是我打開了那個鐵皮柜。這里有二百多個檔案袋,沒有編號,沒有分類,基本是開完一個會搞完一個活動,就把當時的材料裝袋存檔,或者過一段時間湯先生把手頭的一些材料放入口袋存起來。有幾個口袋是當時特意收集了一些資料歸檔的,但此后的相關資料又散放在其他檔案袋了。這些檔案袋從未有人一一打開整理過,有不少重復的,或不屬于文化書院的資料。我非常慶幸它們的原始狀態(tài),只要有過當事人整理就會有意無意地在取舍中失去部分真實。

此后兩年多里,我的大部分時間都是面對這個兩米高鐵柜里的二百多個檔案袋,常常是一天10個小時。于是,先整理匯編了《中國文化書院八十年代大事系年1984一1991》,完成了有17個大類656個文件目錄的《中國文化書院檔案文獻目錄匯編(1984一1991)》,進行《中國文化書院檔案文獻集1984一2014》的分類、編號、目錄整理,并完成了這本主要基于中國文化書院歷史檔案資料的《八十年代的中國文化書院》。所以,我真正用于寫作的時間并不多,主要時間都花在了幾千份檔案資料的整理中。

在這里,不得不特別提到一個人,劉若鄰女士。2016年5月辦完退休手續(xù)的她,原是中國文化書院的財務總監(jiān)。書院的檔案資料記載,她畢業(yè)于中國人民大學財政系,1988年2月從北京市化工總公司財務室調(diào)入中國文化書院任會計,時年26歲。她在書院的高峰期進入書院,但在書院陷入困境時依然堅守,一晃28年,青絲成白發(fā)。檔案文件保管本非會計的職責,但在很長時期中書院辦公室的專職人員只有她一人,她就把這些文件袋視若她的財務賬本,28年里,書院搬家八次,一次一次地打捆裝運,一次一次地解繩裝柜,“一個也不能少”。她從來不去掂量這些文件有用沒用,值不值得她如此費力,她只是守護。我在寫作此書時常常想,中國文化書院真該感謝劉若鄰,用“感謝”都太輕了,應該用“致敬”!

肆

《八十年代的中國文化書院》是一份個案研究,是基于史料的個案研究,是主要以團體內(nèi)部檔案為據(jù)、觀察團體內(nèi)部事務為主的個案研究。

所以,本書的特點為:還原中國文化書院在八十年代“文化熱”中的人與事,重當時文字資料(以歷史資料為基礎而不以當事人記憶為基礎);重事件過程(以重現(xiàn)歷史過程為重點而不以詮釋和評論歷史為重點);重內(nèi)部觀察(以所研究個案的內(nèi)部事務為焦點而不以該團體與外部事件的互動為觀察焦點)。

本書在對資料的處理中以文字資料為主,對當事人的訪談記錄為輔;文字資料中離事件發(fā)生時間越近的記錄,優(yōu)先級越高;對所有資料盡可能互相驗證,并以事件展開的邏輯來驗證。

本書以記事為主,記人為輔,所涉人物處事之是非曲直評判,均嚴格限定在當時當事,即八十年代的中國文化書院范圍之內(nèi)。

八十年代乃風起云涌之時代,多的是朝東暮西的潮流,多的是喧囂一時的事件,多的是慷慨悲歌的壯士,中國文化書院只是洪流之一舟,迎風踏浪于其間。然而,本書注重于書院內(nèi)部事件和關系之觀察來透視時代背景,非從大時代大事件的角度審視其中之一書院,著眼于細枝末節(jié)在所難免。

伍

為什么寫八十年代的中國文化書院,截止在1991年底?

《八十年代的中國文化書院》的主體內(nèi)容以及附錄《中國文化書院八O年代大事系年(1984一1991)》、《中國文化書院檔案文獻目錄匯編(1984一1991)》所涉時間都是1984年至1991年,起于1984年自然是因為中國文化書院建立于1984年,止于1991年底就有一個對八十年代起止時間的界定問題。

八十年代的起止如何劃分?目前的八十年代研究中主要有三種劃分:按自然年份劃分:1980一1989;按十一屆三中全會代表的改革為起線、“六四事件”為底線:1978一1989(因十一屆三中全會已在1978年底,故也可以1979―1989);而本書按照最長的一種劃分:1978-1991。

何以1991年為底線?我們知道在世紀劃分中一般按自然年代劃分,但在史學界有所謂“長19世紀短20世紀”的分法,即19世紀到1914年第一次世界大戰(zhàn)前結束,20世紀從第一次世界大戰(zhàn)開始至1991年蘇聯(lián)解體結束,理由是以所謂“世紀意識”來劃分世紀。循此,從改革意識和活躍主體出發(fā),可以看到1978一1991年的一貫性,其中1990一1991年是逆轉(zhuǎn)和挫折后的八十年代尾聲,這兩年的氛圍和此前當然不同(并不因此而否定1989年是歷史轉(zhuǎn)折點),但它是A和A的結束之關系,因為新的時代意識還沒有出現(xiàn)。而1992年開出的是新格局,出現(xiàn)了新的時代意識和活躍主體,正式開始了九十年代,它和八十年代就是A和B的關系了,蓋1992年鄧公南方談話后時代精神轉(zhuǎn)移也。

當然,這三種劃分都有各自的道理,就個案研究來說,是不妨因事而異的。

陸

《八十年代的中國文化書院》是一項八十年代文化團體的個案研究,所有資料的運用取舍囿于一己之見識,不足和錯誤難免,期待當事人和各位讀者的指點教正。而能夠如此成書,則要感謝許多人。

首先要感謝中國文化書院諸位負責人,不僅向我開放了所有歷史檔案,而且當事人大都應邀接受了我的訪談。孫長江先生是我第一個訪談的,2015年盛夏之日,他帶病和我作談,他夫人孫偉大姐不時提醒,幫助記憶;樂黛云老師一直關心此事,不僅接受訪談還不斷鼓勵我;;作為書院創(chuàng)始人之一的王守常、李中華、魏常海、田志遠都單獨接受了訪談,守常兄還應允為本書題寫書名;林婭接受了電話訪談;李林專程到我辦公室接受訪談;劉若鄰為我查檢檔案資料提供了各種方便,并隨時幫助查找各種事件的細節(jié);王守常、李中華、魏常海、林婭、陳占國、姜敏、文利姮、黃信萬、胡曉瑜、方兵、劉若鄰等當年的書院同仁,還專門以座談方式集體接受采訪,方兵以個人日記的記錄提供具體事件的發(fā)生時間,黃信萬提供了自己保存的資料。這些老師、老友和新老同仁對我的幫助是令人感動的,他們中沒有任何人試圖對本書的寫作施加影響,沒有任何人要求在出書前先看到我如何使用對他們的訪談資料,以完全保障這項研究的獨立性。最遺憾的是沒有能采訪到魯軍,萬一他能讀到此書并提供批評和不同的資料,那對以后此書的補正將是萬幸。

本書作者陳越光(后排左1)在中國文化書院的活動中合影:前排左起陳方正、王元化、周策縱、湯一介、龐樸,后排右起王守常、林毓生、李中華、周質(zhì)平(1994年)

感謝尉遲洵、陳輝女士為幾千份資料的復印和大量文字輸錄所付出的辛苦,陳輝女士還為查檢八十年代的報刊資料,在圖書館度過許多個周末。

感謝老朋友陳力川先生對本書名的選擇和第九章章節(jié)題目提出重要建議。

感謝章偉升這位九O后的青年朋友,他不但有耐心讀完我的打印稿全文,而且提出一份文字和標點勘誤表,這使我既感動又受到鼓舞。

感謝北京師范大學跨文化研究院院長董曉萍教授對本研究項目的支持,她向我介紹的在整理資料過程中“逐條寫志”的方法,對我的寫作幫助很大,大大加快了我的寫作進度。感謝陳力川先生對書名的選擇和書中章節(jié)標題提出建議,使全書標題更有統(tǒng)一感。

感謝明遠文教基金會的項目資助。

感謝我的老朋友陳方正先生,我們相識于八十年代末,他時任香港中文大學中國文化研究所所長,是中國文化書院的老朋友,九十年代后擔任書院導師。方正兄學貫中西,與我亦師亦友,他是最早提議我寫八十年代歷史事件和當年經(jīng)歷的朋友之一,對本書初稿他提出過重要意見,并為本書寫序。

感謝生活·讀書·新知三聯(lián)書店在改革開放四十周年之際出版此書,尤其朱利國先生,他以八十年代過來人特有的情懷投入此書責編工作,付出不少心血。

感謝我的妻子尹捷,她是本書的第一讀者,她以為學生修改論文的職業(yè)習慣,對我書稿中的一些文法和修辭錯誤做了修正。

最后,我必須表達對八十年代參與中國文化書院的每一位學者、每一位工作人員的由衷敬意,你們那一段的人生經(jīng)歷,不僅僅只是你們個人的記憶,它還屬于國家和時代的歷史。

2017年3月9日

陳越光,敦和慈善基金會執(zhí)行理事長兼秘書長,中國文化書院副院長,20世紀80年代“走向未來叢書”副主編。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊