余秋雨新書《古典今譯》:講述尋找中國古典的現代魅力

余秋雨經歷過孤獨和熱鬧,這種"冰火兩重天"的人生境遇似乎并沒有在他身上留下太多的痕跡。走上鄭州講臺的他,依然給人一種精致感,腰桿直挺,腳步健碩,服飾得體利落,和十多年前經常在熒屏上見到的余秋雨相比,除了頭發有些花白,并沒有太大變化。你一定想不到,面前這位溫潤儒雅、娓娓道來的學者,已經過了古稀之年。

7月21日中午的鄭州酷暑難耐,但依然有近兩千名讀者來到現場,只為聽一堂余秋雨的講座。

7月21日下午,由作家出版社攜手中原國學講壇、康橋論壇以“尋找中國古典的現代魅力”為主題在黃河科技學院學術報告廳為1800名讀者奉獻了一場精彩的文化盛宴。中國作家協會書記處書記、作家出版社社長吳義勤致辭,祝賀余秋雨先生的新書首發。

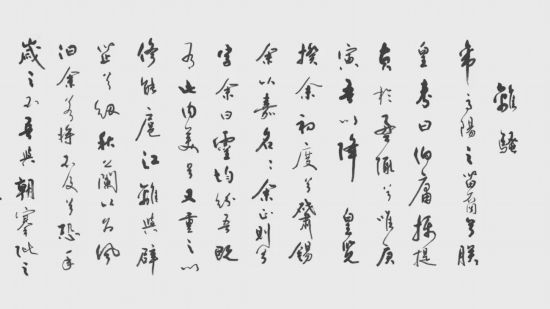

吳義勤在致辭中提到,余秋雨先生是中國當代知名的文化學者和散文家,他的《文化苦旅》《霜冷長河》《千年一嘆》《行者無疆》《借我一生》等歷史文化散文憑借豐厚的文史知識功底、深刻的思考、詩意的文辭引領讀者泛舟于千年文明長河之中,不但揭示了中國文化深厚的內涵,而且為中國當代散文開辟了新路。余秋雨先生還是當代風格獨特的書法家,他的書法現代和古意相通,自由灑脫,不拘一格,把文人書法的魅力發揮到了極致。

活動現場屏幕展示余秋雨先生書法作品

同時,吳義勤還表示,《古典今譯》對當下的文學教育和全民閱讀也同樣具有重大的啟示意義,對傳統文學經典的普及與傳播開辟了新的路徑,解決了長期以來在我們的文學教育中面對傳統經典死記硬背、生吞活剝、一知半解的讀不懂現象。它必將會對傳統經典走向當代發揮重要的作用。

中國需要一批古代文化的闡釋者

余秋雨認為,中國需要一批古文化的闡釋者,在保護和尊重的過程中尋找和當代人心靈相通的美。

“《詩經》告訴我們什么是詩,屈原告訴我們什么是詩人,個體的經驗讓人們記住了他。"余秋雨說,《離騷》太過高雅,很多人不一定能讀懂,但全中國普及最大的詩人是屈原,并用端午節來紀念他,這在全世界都是極為罕見的。

他表示:“不希望年輕人不加選擇地背誦古文,需要告訴他們什么是真正的美。基于這樣的思想,我對古典文化進行了認真的選擇,選擇‘古代具有典范性的文本’。”

新作《古典今譯》是余秋雨在散文創作中的一次實驗,讓當代文學和古代文學有一個非常微妙的對接。

他希望文學界一起努力,在文學的海洋里尋找生命能夠棲息的島嶼。而他自己投入的最好方式就是翻譯,“深入內層,和作者緊緊連在了一起,會發現他就是我,我就是他”。

在余秋雨看來,翻譯古典是一個內化的過程,將自己和古人連接在一起會覺得歷史更為親切,自我的生命也將因為超越時間、空間而變得寬大。

黑格爾在《美學》中說,歷史是一堆灰燼,但灰燼深處有余溫。

余秋雨借用這句話說:“不要老是翻歷史的灰燼,要把我們的手伸向灰燼深處仍有余溫的地方,并用自己的體溫去觸摸,看看有沒有被重新點燃的可能。”

古老并不代表優秀,要學會“甩包袱”

在這場名為《尋找中國古典的現代魅力》的講座中,余秋雨分享了中國傳統文化的古典與現代美學表達。

新書《古典今譯》首發選擇來到河南,是因為與河南深厚歷史底蘊相契合,余秋雨現場談到莊子、談到韓愈等歷史名人時,會特別給大家強調"這也是一位河南人"。

余秋雨散文作品中始終貫穿著對中國歷史、中國文化的追溯、思索和追問。

“中國文化的光輝燦爛,并不是古老的東西都是好東西。”開場,余秋雨就將自己的思索拋出,“現實中有人總誤以為年代久的一定是精彩的、優秀的。”他通過對有著悠久歷史文明的國家考察發現,“沉重的歷史包袱會成為一個民族往前走的負擔,哪怕這個包袱里是財富,也會對創新有影響”。

那么“包袱”該如何解除?

余秋雨支招說:“我們要從古代文化尋找那些超越時間空間永恒的美,把包袱里最有魅力的東西和身心聯系到一起,這樣就可以輕松上路。”

為此,余秋雨認為,需要對古代優秀文化進行選擇,“要選擇其中的現代力量、現代魅力。否則會讓年輕人的步伐越來越沉重,會讓他們在應該創造的年齡沒有創造,革新的思維淡化,前行的力量減弱”。

他以盧浮宮里的維納斯雕像舉例,和維納斯雕像一起陳列的還有許多同時代的其他雕像,但人們更多是看維納斯,"這是因為維納斯有超越時空的力量,維納斯是豐收、愛、美之神,但現在我們看到的是健康和高雅的女性美。"

談新作《古典今譯》,逍遙游即是人生理想

余秋雨在新作《古典今譯》中精選中國古代歷史上10篇風格迥異的古典美文,以詞美意達、文氣飽滿貫通的文字翻譯成現代散文。

這其中有屈原、莊子、司馬遷、陶淵明、韓愈、柳宗元、蘇東坡等大家喜愛和熟悉的歷史上名家作品。

十篇文章勾勒出了極簡版的古代文學史,但為何沒有選擇明清時的文章?

在余秋雨看來,"宋以后文氣已經散了、弱了,不再具有典范性文本的范疇了"。

講座現場談到翻譯陶淵明的《歸去來兮辭》時,余秋雨回憶起當年辭去上海戲劇學院院長時的場景,彼時作為最年輕的高校校長的他,提出辭職讓很多人深感意外。

余秋雨說,他在辭職大會上當著領導同事們的面,讀了這首《歸去來兮辭》,"我說,陶淵明有荒蕪的田園,而我連荒蕪的‘田園’都沒有,我要到遙遠的地方,到西北高原去尋找唐代的步伐。那一天,陶淵明的文字闡釋了我,我和他一樣是兩個回歸,在回歸‘田園’的同時也回歸了文學。"

這個細節不禁讓人回想起他的傳奇經歷。

余秋雨曾在孤獨中撰寫《世界戲劇學》,居一校之長高位時突然勇退,踏上"文化苦旅"。之后走入媒體聚光燈下,受邀到世界各地演講,開設《秋雨時分》等文化節目。可就在余秋雨的名字成為一種文化符號的時候,突然出現了一番爭議,他選擇繼續走自己的路,塵埃也終于落定,余秋雨的作品依然暢銷。

提到莊子的《逍遙游》,余秋雨說:"‘至人無己,神人無功,圣人無名’,逍遙游是我的人生理想,也是我的藝術理想。"

講到司馬遷的《報任安書》,他說:"司馬遷只參與了短暫的歷史,但用自己的屈辱來填補中華民族的尊嚴。‘人固有一死,或重于泰山,或輕于鴻毛。’他讓我們看到一個有著遠大歷史責任感的人是如何面對屈辱的。"

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊