金宇澄:《回望》沒有判斷,文學就是人學

金宇澄(左)做客復旦大學。本文圖片廣西師范大學出版社上海貝貝特提供

在十四萬字的《回望》中,作家金宇澄寫下了父母的故事:維德是中共在上海“淪陷”期的隱秘情報人員。1945年與姚云相識。姚云是上海銀樓業主的女兒,背景差異極大的他們相戀并共同走過一生。

1月12日,金宇澄做客復旦大學,與復旦大學哲學系教授李天綱就《回望,上海的城市生活史詩》交流心得,并探索何為上海,以及生活在上海的人對這個城市的認同。金宇澄還分享了《回望》的創作心路。

回望塵封多年的往事

在《回望》中,金宇澄以非虛構方式記錄了個人的歷史,全書四章,《我的父母》《黎里·維德·黎里》《上海·云·上海》《我們回望》,分別于人物的不同時期。“維德”和“云”是父母的名字;黎里、上海是故事主人公出生地。其中的上海,是全書大部分故事的背景地。

“非虛構最依賴于材料,以現實說話。”金宇澄坦言《回望》本來是不可能寫的——父親從未和兒子詳述過當年的細節。

父親離世后,塵封的往事通過舊信、筆記、申訴材料、照片以及母親口述,逐漸被金宇澄知曉,寫作契機是讀到了父親與一位朋友的大量通信。1990年代上海、南京兩個耄耋老人卸下所有包袱,不再“什么都不能談”,幾乎每天用正反兩面密密麻麻的書信,保持密切的聯系。

“我爸爸做過《時事新報》記者,他的描述很有現場感,特別生動。我媽媽把這些信給我的那個晚上,往事歷歷在目。”

金宇澄說,文學在于人的回顧,這段個人歷史的保留,除了書寫,不會有其他再現的可能,我是在一種無法挽回的心情中,寫下了《回望》。

“記憶與印象,普通或不普通的根須,那么鮮亮,也那么含糊而羸弱,它們在靜然生發的同時,迅速脫落與枯萎,隨風消失,在這一點上說,如果我們回望留取樣本,是有意義的。”這是金宇澄在《回望》書中寫下的最后一句話。

文學不是給答案,文學是人學

小說家的這一次“回望”,讓歷史洪流中的一部個人史浮出水面。

“整本書代表了時間的變化。時間,讓兩個年輕人慢慢變成老人,他們的改變都無法預料,也那么真實。我覺得最有意味的是關于個人情感流露的部分,不同年代各自的態度,包括他們的特殊經歷和當年寫下那些特殊的文字。”

金宇澄坦言,即使父母的記錄有差異,都會一一保留。“按一般非虛構樣式,比如人物傳記,都會整理均勻、清晰、完備,我完全是按材料來定的,以我現在的視角,有限地做,材料多盡量表達,材料少,可以空白。”

面對形成《回望》的種種特殊的細節,金宇澄的感受“甚至失去了判斷”。如父親描述當年在“汪偽”監獄的慘狀,囚犯餓得奄奄一息,有錢人如果沒有外界朋友的接濟,只能一件一件當掉自己衣服,換取食物,最后餓死在牢里。“我沒想到,父親寄往獄外的大量文字,都圍繞在米價的饑寒交迫之中,處于等待接濟的焦慮之中,這樣的內容在以往的小說和電影里都沒見過。”

“一般的印象,一個地下黨在監獄里就是革命斗爭,落實到具體歷史細節中,像張愛玲的華麗大袍后爬滿了虱子,真實常常伴隨著細節的復雜對比,因此說這本書的特別,是在于如實記錄,我不愿多添一個字。”

“他們當年經受的困惑,苦難,現在看來往往很難理解的,人的種種決定,其實都帶有歷史的必然,初看是偶然,其實是一種宿命,我不想在書中評價,但讀者會這樣看。”金宇澄認為,文學的特點是表現人的細節,不必事事給出答案,給出一種治療人生的良方。“文學其實不需要這樣的應答,比如人應該怎樣生活,不是一個給答案的過程,得出的印象就是,原來人的生活只能是這樣,歸根到底來說,文學就是人學,表現人的復雜經歷和處境。”

金宇澄表示,他回避了通常批判意義的尺度,避免提供一種主觀的理念,“我個人認為最好的文學不必有一種明確的引導,只要把人、把細節寫出來就可以。比如我們現在那么喜歡超市,如果進去就有一個服務員拉住你不放,推銷介紹種種商品,強烈推薦的主張,我們肯定跑掉了。為什么?因為我們的理解程度,已經和過去不一樣,看世界的方式也和過去不同,我們已經不是過去的我們了,已經不需要導購了,導購時代已經過去了。”

金宇澄認為,寫出自己最熟悉的東西,就有了發言權。“寫父母完全是因為這些材料的生動程度,但它們在我這里,仍然是有限的一種視角,不是全知視角,不能因為有了這些材料,自己就成為一個‘我什么都知道’的上帝。”

現場觀眾翻看《回望》

用文字留住城市的腳步

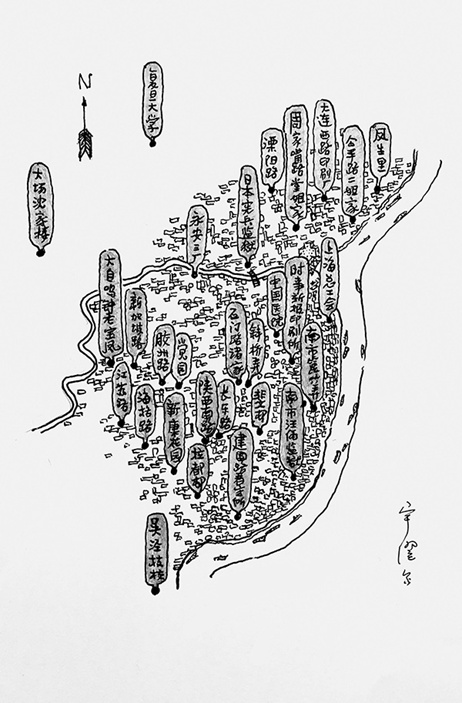

《回望》中有一張金宇澄自繪的地圖,標出父親母親于1965年之前居住過的地點,竟有近三十處,包含上海的“上只角”、“下只角”,縱貫南北,遍布市郊。

金宇澄說,上海這樣的超級大城市,通常的理解就是冷酷的水泥森林,人們往往獨處一隅,各自孤單,但此圖繪成后發覺,父母原來在上海待過那么多的地方,是他們最熟悉的情感維系之地。

《回望》中金宇澄自繪的地圖

但是面對單獨的個人,金宇澄認為大城市同時顯示了一種“熱帶雨林”般的神秘魅力,蘊含著無限的可能,這也同于長期以來對于城市的批判,因此作為個人,寫出最熟悉“那幾平米中的事,才會是一種真實。”

李天綱感慨上海作家執著于寫城市和人的生活:“上海本身的城市歷史和文化、生活方式極有魅力,這背后涉及到了很重要的身份認同的問題,我們不只是探討上海而已,城市與我們一直是有所互動的,在這里發生任何的內容,都和我們的存在有關。”

金宇澄認為,對于上海的認知,難免有傳統的慣性——上海等同于外灘和萬國建筑群。“真正的上海什么樣,都是在不注意的地方才能有所發現,上海太豐富了,并不是一個歷史短暫、面目扁平的地方。”

“我們對城市的理解,其實都是通過細微的地方,平時教科書里的條條框框不帶有感情,甚至是不準確的,但是文學幫我們把這些細節豐富起來,不斷地幫助我們,甚至重新理解這個世界。”李天綱說,“我們現在看到的上海,其實不知道整個的上海,是壓著‘多少個上海’的一種層層堆疊的構成,這個城市還在變,中國都在變,但上海最集中,尤其在1840年后的一百多年歷史中,一部上海史,其實是半部中國近代史。”

李天綱表示,上海的現代化仍在繼續,變化始終發生著,各個地方的人涌入這座城市給它帶來新的豐富性,同時也不斷有舊的事物在消失,舊的建筑被拆除,隨之里面的故事也煙消云散。

“拆掉的是我們的歷史、我們的文化、我們的生活方式。因此我們首先反對在有歷史文脈的地方大拆大建,其次是主張人人都來記錄自己。我們特別需要非虛構作品、作家,我們拼命地寫作歷史,留住歷史,用文字留住城市的腳步。”

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊