從細節中發現魯迅的文化世界——讀《魯迅還在》

繼多年前的《魯迅的文化視野》《魯迅與陳西瀅》等魯迅研究專著出版之后,2017年初,閻晶明以他隨時隨地發掘積蓄研究材料的熱情,選編出版了《魯迅箴言新編》和《魯迅演講集》。這兩種冠以“魯迅智慧書”的選本看著樸素典雅,但又質感硬朗。8月,閻晶明又出版了一本魯迅研究著作《魯迅還在》。此書的裝幀本身就深得我心。魯迅這位文化巨人,其人格、精神和文字中散發出的思想,總有一種推動后人思考的力量存在。同眾多魯迅研究專家一樣,閻晶明多年來對魯迅生平和創作持續考察,深入研究魯迅的事業、生命和精神。

《魯迅還在》閻晶明著江蘇文藝出版社

研究魯迅,想不隨從舊說很難。由于研究魯迅的著述汗牛充棟,內容和選題基本上已被前人探索窮盡。想在魯迅研究上開發出再多的空間,基本上很難。然而,閻晶明通過十多年間反復閱讀《魯迅全集》,執著地尋找魯迅的真性情,用對魯迅作品的熟知及學術功力,厭彈舊調,縷縷別出機杼地寫出魯迅生活史的系列文章。收在《魯迅還在》一書里的學術隨筆,即是他獨辟蹊徑、探索研究魯迅生活史、思想史和創作史的最新成果。

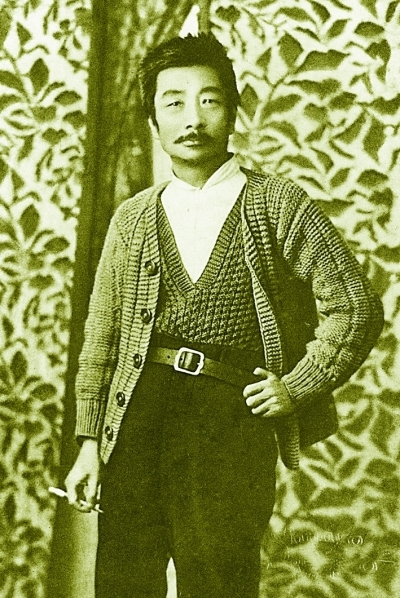

魯迅1933年5月1日攝于上海,他身上穿的毛衣為許廣平親手編織(圖片選自《魯迅還在》)

《魯迅還在》可探究的研究動向甚多。我認為,有以下幾點格外醒目:

首先是撰寫本書的主旨。閻晶明在本書代序《須仰視才見——我的魯迅閱讀心史》一文中說:“莎士比亞研究也可以有很多角度和結論,但是當‘寧愿失去一個印度,也不愿失去莎士比亞’幾乎成為一句諺語的時候,英國人對莎士比亞的討論就設定了一個前提。魯迅之于中國文化比起莎士比亞之于英國文化,價值、意義、重要性或許更高更大,但人們對其認識卻難得有一個基本確認的前提。”能寫出偉大作品的魯迅,必定在性格上與他人有所不同。所以,從魯迅的生活史著手,使更多的讀者認識魯迅性格的方方面面,以求出現一句類似英國人對莎士比亞那樣偉大無比的諺語于魯迅,閻晶明的《魯迅還在》在這方面邁出了重要且引人深思的一步。讀者從其代表性的文章所涉話題即可窺見一斑,如“魯迅的吸煙史”“魯迅和他生活的城市”“魯迅與酒之關系”“魯迅的疾病史”“魯迅筆下的鳥獸昆蟲”“魯迅為什么不寫故宮”等等。這些文章并非都從魯迅的思想和創作切入,但樣樣都與其思想和創作密切相關。

其次是關于如何認識魯迅的文字,處處表現出的是時代和人們的“誤讀”。魯迅及其文字是一個舊時代的樣品,還是今人仍要仰望的一顆璀璨文星?閻晶明所著眼的是魯迅活生生的生活空間,是一種“文化場”的凝聚和倫理的抒寫。他清楚地意識到隨時可能會發生的“背反”,所以面對每一個具體事件,每一種可能影響到魯迅思想存在的文化遺產,都在努力堅持“瞬間永恒”的判斷態度,力避簡單化的私密窺探。由此,我們就可以理解,《魯迅還在》何以會對一些似乎已有“定論”的人與事及問題,提出一種與前人截然不同的見解和評價。例如,蕭伯納當年到上海和誰見了面,與哪些人吃了飯,跟記者談了些什么,閻晶明埋首在煩瑣的歷史材料中,對此進行了不厭其煩的考證,最終將這些問題一一化解,寫成了一篇“史”“識”兼備、頗具功力的文章《一次“閃訪”引發的輿論風暴——魯迅與蕭伯納》。再如,閻晶明從魯迅小說里的各色有孤獨感的人物身上,不但認識到魯迅小說的現代性,而且還挖掘出魯迅小說是與哲學相關聯的“現代文學”,而不簡單是“白話文”文學的內在品質。由此,他對魯迅小說的文化遺產認同再無大礙,總結出“魯迅小說的孤獨意識,既是一種悲涼又是一股熱情。魯迅小說的孤獨意識,是一種小說氛圍,更是一種小說精神。魯迅寫小說時常與孤獨相伴的狀態,遠非一種形式風格的裝飾,而是他與俄羅斯文學、西方現代哲學在靈魂深處的一種共鳴與回響,更是他對中國歷史、現實以及中國人的生存狀態的深刻體察”。

再者就是《魯迅還在》的寫法。書中文章長短不一,但都沒有某些學院派論文自有的正襟危坐,也不是為了論證某種理論框架而剪裁和評定魯迅。閻晶明的文字既有冷靜的分析,也有熱情的擁抱,他把魯迅作品的文字層次和想象空間抽絲剝繭地進行了解析。在經營意象時,每有所得,他都會毫不含糊地告訴你,魯迅的哪些文字夠得上偉大,這種種偉大又源自哪些看似微小的要素。他把魯迅零碎、人性化的細節一一拼接起來,并用連續的思考能力,平心靜氣地檢討魯迅生活中獨特的文化現象,從而把一個永恒的時空文化偉人,何以在80年以后的今天仍然還在的謎底揭開來。閻晶明的這些文字既輕且重,即形式上很短很輕,精神和境界上卻很重。《魯迅還在》一書沒有翻炒、回鍋,所言新鮮刺激,言人所未言,所以有著無障礙閱讀的美妙。

所謂智慧的文化,就是懂得從“物外”尋找出讓人感到“無用”之有用,“無趣”之有趣。閻晶明從不為常人看重的魯迅的生活細節中發現魯迅的文化世界,即為典型的一例。由此可以說,《魯迅還在》是一本內外都可稱得上精制特別的魯迅研究之書。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊