作家品經典,導讀“冰山下的四分之三” 《12堂文學閱讀課》王蒙、王安憶“另類”解讀名著,“大家讀大家”將推蘇童、馬原閱讀史

《12堂文學閱讀課》王蒙、王安憶“另類”解讀名著,“大家讀大家”將推蘇童、馬原閱讀史

小說家如何讀小說?最近出版的《12堂文學閱讀課》,集結了王蒙、王安憶、蘇童等作家對《紅樓夢》《悲慘世界》《包法利夫人》的解讀。無獨有偶,作家畢飛宇《小說課》、格非 《文學的邀約》、馬原《細讀經典》等一批圖書無不借助作家視角打量膾炙人口的文學名篇,引發讀者強烈好奇。

海明威說過,作品是冰山,只露出四分之一,還有四分之三在水里。縱覽這些文學名家的閱讀史,他們“把玩”的正是這“四分之三”。在出版人看來,有別于一般的理論闡述,優秀作家解讀文學同行作品,往往聚焦創作經驗,避免生硬術語,以極具代入感的語調傳達小說魅力。這能幫助讀者穿越敘事的迷宮,撥開文字的遮蔽,更好地領略文學之美。

不生搬硬套“文學原理”,讀出文字背后的溫度

《12堂文學閱讀課》中,王蒙解讀曹雪芹《紅樓夢》時,并不執著于分析賈寶玉、林黛玉等人物形象,而是娓娓道來《紅樓夢》問世后的各種爭議,以及自己對不同角度的判斷。

比如王國維曾認為,《紅樓夢》 給人最大的教育就是思想的解脫。但王蒙持相反意見,他認為看完后既得到解脫,也變得更加執著。他寫道:《紅樓夢》 說,“好”便是“了”。但《紅樓夢》本身有另一面,“好”便是“好”,“了”便是“了”。從邏輯上看,《好了歌》 并不能讓人真正地“了”。“古今將相在何方,荒冢一堆草沒了。”但活著的時候,依舊是將相,活著就要建功立業。

同樣,王安憶講雨果《悲慘世界》時也不循“套路”———她并不介紹作家是什么人、雨果經歷怎樣,而是直接切入書如何打動她。“雨果就有那么一種本領,你覺得他寫得那么多,可沒有一處是平白寫的,都有他的道理。”書中主人公冉·阿讓搶了分幣后,忽覺天崩地裂,靈魂爆發裂變。王安憶分析,這就是雨果和托爾斯泰完全不同的地方,托爾斯泰寫人物的巨變要通過很多過程和情節來完成,而雨果的浪漫主義氣質讓他相信福至心靈,所以雨果不怕正面直接地去寫這個變化。

今年上半年,人民文學出版社推出“大家讀大家”系列,首部正是畢飛宇《小說課》,累計售出近六萬冊,年內還將推出馬原、蘇童、張煒的小說鑒賞著作。叢書主編、南京大學教授丁帆說,業內希望換一種思維方法和言說方式,讓作家走進作品的歷史現場,以自身心靈的溫度來觸摸經典。

“掌握了正確閱讀方法,每個人都是有慧根的讀者”

經典怎么讀,大有學問。馬原就坦言,他不勸人寫小說,但一直勸人讀。“因為讀比寫要容易一些,而且同樣受益,啟智開竅。只要掌握了正確的閱讀方法,每個人都是有慧根的讀者。”

換句話說,如果只是粗淺地浮光掠影,經典的大門很難敞開,人們也就難以洞悉其中奧妙。格非提出過觀點:寫作固屬不易,閱讀又何曾輕松?“我們所面對的文本,實際上不過是一系列文字信息而已,它既在語法的層面上陳述事實,也在隱喻的意義上形成分岔和偏離;它既是作者情感、經驗和遭遇的呈現,又是對這種經驗 超越的象征;既是限制,又是可能。既然文學作品的意義有待于讀者的合作,我更傾向于將文學視為一種邀約,召喚和暗示,只有當讀者欣然赴會,并從中發現作者意圖和文本意圖時,這種邀約才會成為一場宴席。”

從這層意義上來說,名家“庖丁解牛”名著,也是在幫助讀者成功“赴宴”。以馬原解讀《永別了,武器》為例,他尤其側重文本分析。比如,一向惜墨如金的作家海明威,描寫亨利內心獨白時,罕見地反反復復祈禱“親愛的上天,求你,求求你,別讓她死”,反復祈求神靈上蒼。寫了一段簡直可形容為“啰嗦”的獨白后,亨利進了凱瑟琳的病房,把護士都攆走,到了小說結尾,海明威卻寫得不能再簡約:

“但是為趕了她們出去,關了門,滅了燈,她沒有什么好處。那簡直是在跟石像告別,過了一會兒,我走了出去,離開醫院,冒雨走回旅館。”小說就這樣突然結束 了。馬原直言不諱地說,照通常的觀念,真可說是潦草的結尾,但作家的“克制”讓馬原擊節贊嘆———“作家這么處理,仍然是利用人類的情感經驗。亨利雖不再多說什么,多做什么,作家也不再多描述什么,然而每個認認真真將小說讀完的人都會有情感的澎湃,久久不能平靜。這么一個簡陋至極的結局,卻在讀者內心產生了巨大的美學沖擊,令人回味。”

相關鏈接

漫長的經典閱讀史告訴我們:對于經典,人們永遠也不可能把它一次性徹底讀懂。相反,你每一次重讀時,你都會有新的理解、新的認識、新的收獲。

經典,它深奧而不古板,平易中蘊含著無限,哪怕你是第一次讀到它,它也不拒絕你,而是敞開寬大的胸懷接納你,包容你。

正如莎士比亞所說, “一千個人眼里有一千個哈姆雷特”,不同讀者對名著也會有不同的解讀。今天,我們跟著《12堂文學閱讀課》,去看看名家是如何解讀經典名著的。

閱讀魯迅的作品會有詫異的感覺,接著給我們一個驚喜。他的小說里經常有非凡的想象力,一種層出不窮的、出乎意料的奇思異想仿佛要溢出文本,這就給我們一種無窮盡的驚喜,然后能引起我們新的想象和創造。這正顯示了魯迅的創造力和想象力,因此反過來就感覺到中國現當代的小說常常缺少這樣一些出乎意料的非凡想象力,這不得不檢討。

為什么魯迅能夠做到這些?一方面是他個人的才能,另一方面是他繼承了傳統神話、子書里的想象力。有的研究者指出,中國的小說就其淵源而言是和神話、子書、 史書的關系最為密切。可在后來小說的發展過程當中,越來越受到史書的影響,而受神話、子書的影響卻越來越淡薄,這可能是我們的小說想象力不足的原因之一。 但從更根本的角度說,我們的中華民族有一個很大的弱點,就是整個民族的想象力是不夠的。可能有的朋友不同意,但實際上從世界范圍來看,從神話的發展就可以看出中國的神話并不是很發達的。中國想象力不足很可能存在于民族的思維當中,或許是指漢族。這就形成我們中國現當代小說想象力不足的一個缺陷。從這個角度來看,魯迅這么一種具有非凡想象力的小說可能對今天我們的創作會有借鑒的作用。

錢理群:《漫談魯迅的〈故事新編〉》

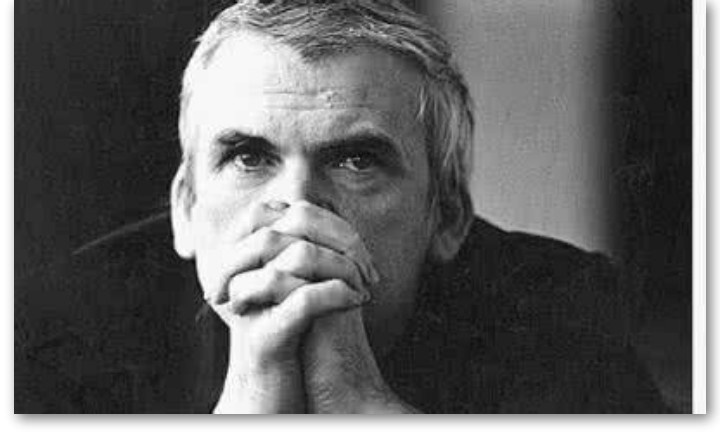

昆德拉離開捷克到了法國之后,很多人認為理解其作品要圍繞兩點:一個是他的故鄉,另一個就是他的寓國(指接納他的那個國家)。在他的小說中,總有許多的夢,夢也可以分為兩種:一種是害怕沒有離開自己出生的地方,比如在“無知”中,主人翁到了法國后天天做夢,等到夢醒時分就感覺自己怎么還沒有離開布拉格, 顯得憂心忡忡:另一種夢就是在寓國,他擔心自己遭到別人的不理解。對于這么一種矛盾的過程,我們如果從其特殊的流亡者的身份切入,對他那種靈魂漂泊的經歷加以理解,我們就會對他的作品有一些新的認識。所以,在這個意義上,我認為了解一點昆德拉的歷史及其特殊的身份是有利于我們對他的理解的。

在理解昆德拉的過程中,我認為有這么幾點需要指出:

第一,我們理解昆德拉,如果只注重外部因素,從政治的角度切入,有可能會產生“誤讀”,有時候我們會讀出他的反動,我們對“共產主義”這樣的字眼會特別敏感,在翻譯中對有些過于敏感的詞語就會采取軟化或刪節的處理辦法。如今,我們的時代已經相當開放,我們的國家與政黨也發展得相當強大。或許在多年前有人會 認為昆德拉的小說是在顛覆某種制度,而現今這種可能性已經慢慢淡化了。

第二,昆德拉的作品的開頭非常有意思,如《不能承受的生命之輕》的開篇。法國的作家對于小說的開頭,不同的流派大相徑庭,如巴爾扎克的小說《貝姨》《高老頭》等,作品開頭總是:“在一八四幾年的一天,在法國某城市某某街出現了某某人……”小說家對于所發生的每一個事物、人物、時間、地點均交代得一清二楚, 敘述者對于小說中所發生的一切似乎都了如指掌。可是,到了存在主義小說家的時候就發生了變化,如大家都不陌生的阿爾貝·加繆,他有一部小說叫《局外人》, 開始便寫道:“今天,媽媽死了。也許是在昨天,我不知道。”這簡直讓人難以想象,一開始就把這個“不知道”帶入到敘事當中,以至于后來主人翁默爾索殺了人,連自己是怎么殺的都不知道,由此而昭示了荒誕。昆德拉的這部小說非常有意思,小說的一開篇就是:“永恒輪回是一種神秘的想法,尼采曾用它讓不少哲學家陷入窘境……”這樣的開篇似乎沒有小說的影子,更像是一本哲學書。而小說的結尾又是另外一種方式:“一只巨大的蝴蝶被光線一驚,飛離燈罩,在房間里盤旋。 下面,傳來鋼琴和小提琴微弱的聲音……”一個富有哲理的開始,卻在一個凄涼的詩意中結束,這樣的開篇與結尾就形成了此部小說特有的一種格調和張力。

許鈞:《理解與翻譯——談〈不能承受的生命之輕〉》

以上文字摘自《12堂文學閱讀課》

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊