馮至的詩與思:清新別致 沉潛低調

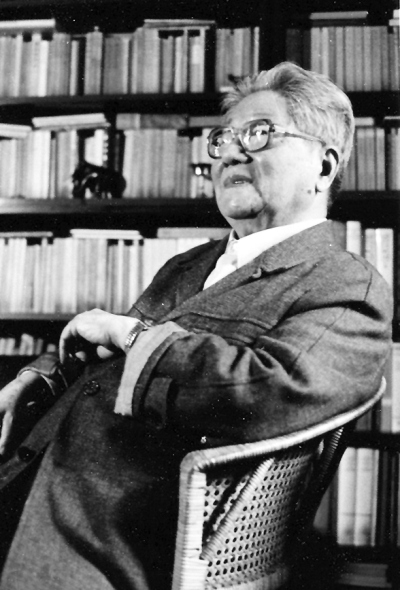

馮 至

“最為杰出的抒情詩人”

馮至1905年9月15日出生于直隸省涿縣(今河北省涿州市)一個敗落的鹽商之家,原名馮承植,字君培。幼年失母的他性格內向,敏感好學。1921年秋考入北京大學攻讀德文。此時新文學已進入穩步發展的時期,新文學社團層出不窮。1923年5月,馮至在《創造季刊》上發表《綠衣人》等詩作而引人注目,應邀加入了淺草社,在該社的刊物上發表了不少詩作,同時結識了一批愛好新文學的青年同道,在文藝思想上受魯迅、張定璜影響較大。1925年夏,淺草社陷于停頓,馮至與好友楊晦、陳煒謨、陳翔鶴等發起沉鐘社,成為該社的代表詩人。

這一時期,年輕的馮至貢獻出了《我是一條小河》《蛇》等傳誦至今的抒情名篇。這些抒情幽婉、想象獨特、音韻和諧的愛情詩,給人清新別致的美感。在1923年至1926年間即他18歲到21歲的時候,還接連奉獻了四篇相當成功的敘事長詩——《吹簫人的故事》《帷幔》《蠶馬》《寺門之前》。前三篇“取材于本國民間故事和古代傳說,內容是民族的,但形式和風格卻類似西方的敘事謠曲。”(馮至:《外來的養分》)《寺門之前》則讓一個老僧人自敘其中年時的一次“非常的經驗”,以驚心動魄的靈肉沖突表達了人性難抑的痛切申訴。這些敘事詩不僅在當時的新詩壇上獨步一時,而且此后也一直是他人難能超越的杰作。

1927年夏天,大學畢業的馮至遠赴哈爾濱第一中學任國文教員,主動接受生活的考驗。這次北游也的確開闊了馮至的視野,使他的創作從幽婉的青春抒情轉向對社會與人生的現代性思考,其結晶便是1928年年初寫成的長詩《北游》。整部長詩構成了一個“游”與“思”互動互補的有機序列,呈現出步步拓展與層層深入的過程,兼具引人入勝的魅力和啟人思索的情致。《北游》中最引人注目的,是那個“獨立蒼茫自詠詩”的抒情主體的沉吟與詠思,其批判的審視直指畸形繁榮的現代都市和病態的現代人性,詩人兩次用“荒原”來象征現代文明與現代人生的荒蕪,這與T·S·艾略特的名作《荒原》有異曲同工之妙。《北游》結束了馮至此前那種浪漫中略帶唯美的青春抒情,開啟了他此后更為現代性的人生探詢。

青年時期的馮至為人沉潛低調,為文不喜張揚,所以他在二十世紀二三十年代的新詩壇上一直聲名不彰。但文壇巨匠魯迅在1935年回顧1920年代的新文學時,卻出人意料地獨推馮至為“中國最為杰出的抒情詩人。”(魯迅:《中國新文學大系·小說二集序》)。對一個新詩人如此不吝好評,這在魯迅是很破例的事。歷經時間的檢驗,足證馮至當年的詩作當得起魯迅的評價。

“我用這形式,只因為這形式幫助了我”

1928年夏馮至重返北京,在孔德學校任教并兼任北京大學德語系助教。1930年10月馮至遠赴德國留學,先后在柏林大學和海德堡大學學習德國文學及哲學與美術史。在這期間,得以聆聽著名學者宮多爾夫和存在主義哲學家雅斯貝斯的教誨,傾心于德語詩人里爾克的作品,領受了現代主義文藝與現代哲學的洗禮,馮至的思想和詩學觀念發生了深刻的轉變,創作態度更趨嚴肅,只有少量作品在國內發表。

1935年6月,馮至獲得博士學位后,隨即啟程回國,途徑巴黎與交往七年的女友姚可崑結婚;9月歸國后在北京從事翻譯工作。1936年7月赴上海任同濟大學教授。抗戰爆發后,馮至隨同濟大學南遷浙江金華、江西贛縣等地。1939年暑假后轉任昆明西南聯大外文系教授。抗戰勝利后馮至回到北京,任北京大學西語系教授。

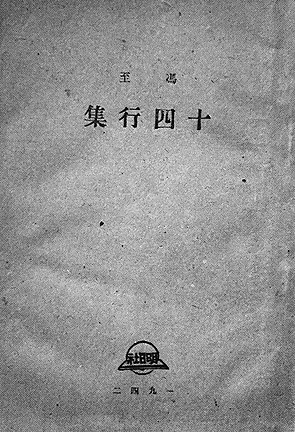

經過1930年代整整十年自覺的沉潛與磨煉,人到中年的馮至在創作上迎來了又一個豐收期:1941年他創作了27首十四行詩,編為《十四行集》于次年出版。該集以深沉的情思、精湛的詩藝,獲得了詩壇的贊譽,被李廣田推許為具備了深度品質的“沉思的詩”、被朱自清肯定為中國新詩由不免膚淺的青春抒情進入成熟的中年沉思之標桿;同時,馮至在小說和散文創作上也有不凡的造詣——歷史小說《伍子胥》和散文集《山水》以及一系列感時論事析理的知性散文如《決斷》《認真》等篇,也都是不可多得的收獲。并且,在時代的推動下,1940年代的馮至也逐漸地完成了從自由主義知識分子向左翼進步知識分子的轉變。

最重要的創獲當然是《十四行集》。《十四行集》悉心表達的都是來自日常生活的存在體驗與生命感懷,而達到了非常精深的思想境界,特別是對人這種存在者之生死悖論的思索與生命意義的探詢,對個體存在的孤獨性、有限性的自覺沉吟和對存在者相互關情、相互敞開以至于生死共在之境界的莊嚴歌詠,由此詩人著力弘揚一種嚴肅生活、勇于承擔、多所關懷和敢于開拓的人生態度。這樣的詩,其嚴肅凝重的藝術格調和深邃精微的思想深度,不僅在中國新詩中而且在整個中國詩歌史上都是前所未見的,并且在藝術表現上深入淺出、平易近人,顯示出詩藝的成熟。

十四行是西方詩歌中格律最為嚴謹的詩體,在馮至之前的中國新詩人也曾嘗試運用,但都不大成功,加上極端的形式自由主義一直被人奉為新詩藝術的信條,所以當時不少人都認定不可能也不應該把十四行體移植到中國。馮至從德語詩人里爾克情思深湛、藝術精湛的變體十四行詩《致奧爾弗斯的十四行》受到啟發,“漸漸感覺到十四行與一般的抒情詩的不同,它自成一格,具有其他詩體不能代替的特點,它的結構大都是有起有落,有張有弛,有期待有回答,有前題有后果,有穿梭般的韻腳,有一定數目的音步,它便于作者把主觀的生活體驗升華為客觀的理性,而理性里蘊蓄著深厚的感情”。(馮至:《我和十四行的因緣》)這讓馮至感到十四行體與自己的生命體驗恰好契合——“我用這形式,只因為這形式幫助了我……它正宜于表現我所要表現的事物。它不曾限制了我活動的思想,只是把我的思想接過來,給一個適當的安排。”(馮至:《十四行集·序》)的確,十四行體與馮至的“思、想”如此相得益彰,堪稱完美的結合。

同時,馮至也自覺地從中國古典詩藝如律詩中吸取了藝術營養,如有一首十四行的跨行對句“狂風把一切都吹入高空,//暴雨把一切又淋入泥土”,分明有杜甫七律《登高》詩句“風急天高猿嘯哀,渚清沙白鳥飛回,無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來”之回響。《十四行集》的出現,把中國新詩提高到可與最完美的中外古典詩歌相媲美的水平,鮮明地標志著中國新詩的成熟,并在創造性地運用西方的詩學思維來拓展中國古典詩歌的“言志”“寄托”傳統方面,對后來者產生了深遠的影響。

“把一個詩人的作品當作一個整個的機體來研究”

在抗戰及20世紀40年代的急風暴雨中,人到中年的馮至體念時艱,欲以學術報國,因而沉潛鉆研,學術大成。

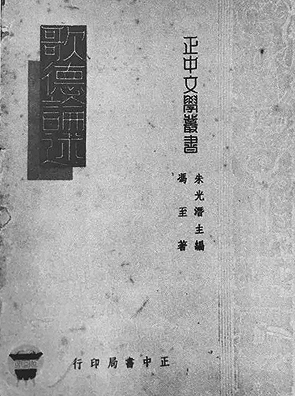

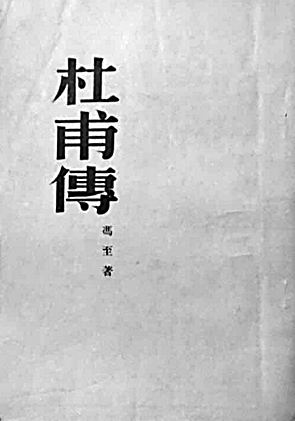

作為詩人學者的馮至精心選擇了中西兩大詩人杜甫和歌德作為專攻對象。抗戰時期的馮至與杜甫一樣身經國難,這使他深切地感到:“攜妻抱女流離日,始信少陵字字真”(馮至:《贛中絕句四首》之二)。所以,馮至對杜甫的詩有特別深切的體會,于是他深入鉆研文獻,努力為杜甫寫一部準確可靠的研究性傳記,并在1940年代后期陸續發表了《杜甫傳》的大部分章節,1950年代初又重寫全稿、連載于《新觀察》雜志,1952年結集為《杜甫傳》出版。作為留德博士的馮至對德國大詩人歌德的熱愛也是由來已久,在抗戰的烽火歲月里,他得到了兩套完備的德語版《歌德全集》和《歌德年譜》,愛不釋手、朝夕研讀,于是精心選擇若干重要問題縱深開掘,撰寫發表了六篇專論,1948年結集為《歌德論述》出版。

《杜甫傳》和《歌德論述》一出版就被公認為代表了現代中國的杜甫研究和歌德研究學術水平的扛鼎之作,就現代人文學術在中國的發展而言,這兩部著作也堪稱典范性的標志之作。誠如馮至當年所指出的那樣,“把一個詩人的作品當作一個整個的機體來研究,把詩人的生活作一個詳細的敘述,一方面幫助人更深一層了解作品,另一方面——如果這研究者的心和筆都是同樣精細而有力——使人縱使不讀作品,面前也會呈現出一個詩人的圖像:這工作,在西洋十八世紀時已經開端,十九世紀后半葉已經長成……但是在中國,這部門的書架上幾乎還是空空的。”(馮至:《我想怎樣寫一部傳記》)

誠然,昔人關于杜詩的注解、考證和詩話數量繁多,但長期缺乏系統深入的學術著述;現代學人關于杜甫的考論也為數不少,但頗嫌零碎,一些傳記大都浮光掠影而不及深入。同樣的,現代中國文壇對西方經典作家如歌德的翻譯也頗多,學者的論述則大多流于一般性的介紹鋪陳,鮮見深造自得的專深研究。

馮至的《杜甫傳》和《歌德論述》之所以穎然秀出,成為中國現代學術趨于成熟的代表論著,與馮至過人的文學和學術修養分不開。馮至本身是杰出的詩人,自然對杜甫和歌德的詩與人深有體會,而馮至留學德國期間接受了嚴格系統的現代學術訓練,尤其是主導了德國人文歷史學術的蘭克學派的學術方法,與馮至從中國古典學術所繼承的語文學、考據學方法相得益彰,再加上來自魯迅思想和德國哲學的啟發,以及左翼的社會歷史分析方法的積極影響,如此等等的學術與思想方法之交匯,使馮至對杜甫和歌德的研究既具有藝術的敏感體悟和學術的嚴謹求實,又具有開闊的社會歷史視野和深入的思想洞察,所以才能超越一般、成就杰出。

由于馮至在文學和學術上的突出成就,新中國成立后,他在學術界和文學界都肩負重任,長期擔任北京大學西語系主任,后來又出任中國科學院哲學社會科學部外國文學研究所首任所長,并兼任全國高等院校文科教材工作中國語言文學組組長,為外國文學和中國文學的研究、教學及教材建設,作出了重要貢獻。

馮至同時還擔任中國作家協會理事和全國文聯委員以至全國人大代表。在繁忙的教學與社會工作之余,他繼續詩歌創作、受命參與文學理論批評。經歷了舊中國的落后與黑暗,馮至對蒸蒸日上的新中國滿懷熱愛。“文化大革命”爆發之后,馮至作為資深詩人和學術權威,自然難逃沖擊與批斗。進入新時期,已是暮年的馮至欣感身心的解放,積極領導了外國文學學科的重建和外國文學研究的復興,同時這位文壇前輩也創作不輟,直至1992年,88歲高齡的他仍有詩作和譯詩發表,為自己70年的文學生涯劃上一個沉穩的句號。

馮至一生自覺地承擔生命、深入地體會文學,始終堅持嚴肅地為人與為文,既在創作上卓然成大家,詩歌與散文成就尤為杰出,又是學貫中西的學術大家和成就卓著的文學翻譯家,他對德國文學的翻譯已成譯品之經典,受到一代又一代讀者的喜愛、滋養了許多中國作家,他對杜甫和歌德的研究被公認為卓越的學術界碑。馮至的文學和學術遺產,必將傳諸久遠。

我們準備著深深地領受

《十四行集》第一首

我們準備著深深地領受

那些意想不到的奇跡,

在漫長的歲月里忽然有

彗星的出現,狂風乍起:

我們的生命在這一瞬間,

仿佛在第一次的擁抱里

過去的悲歡忽然在眼前

凝結成屹然不動的形體。

我們贊頌那些小昆蟲:

它們經過了一次交媾

或是抵御了一次危險,

便結束它們美妙的一生。

我們整個的生命在承受

狂風乍起,彗星的出現。

作者簡介:解志熙,清華大學人文學院教授,研究領域為中國現代文學,著有《生的執著——存在主義與中國現代文學》《美的偏至——中國現代唯美-頹廢主義文學思潮研究》《考文敘事錄——中國現代文學文獻校讀論叢》等。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊