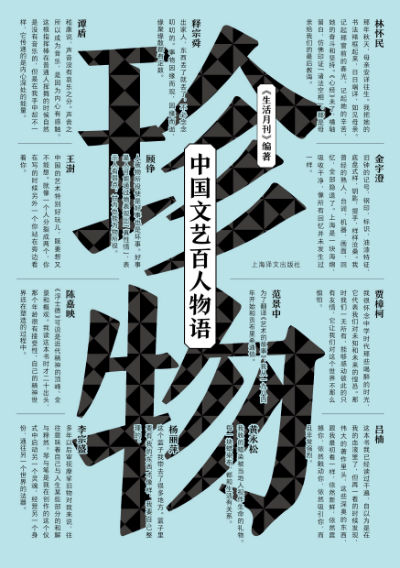

中國文藝界百人講述自己的珍物 重拾“惜物惜情”美好傳統

提示:《珍物 : 中國文藝百人物語》 《生活月刊》編著 上海譯文出版社出版 文匯網訊 什么是你心目中的珍物?由《生活月刊》編著、上海譯文出版社最新出版的《珍物:中國文藝百人物語》,是一百個特別的答案,也是一個時代的文藝圖景。 珍物是什么,書中的那些珍物——被作者牽腸掛肚視為珍寶的,其實沒有一樣是世俗見解所謂的價值高的東西。珍物——是敦煌女兒樊錦詩的姐姐手織毛衣,是舞蹈家楊麗萍筆下的菜籃子,林懷民心愛的母親手抄《心經》,是圖書裝幀設計者朱贏椿的......

《珍物 : 中國文藝百人物語》,《生活月刊》編著,上海譯文出版社出版

文匯網訊 什么是你心目中的珍物?由《生活月刊》編著、上海譯文出版社最新出版的《珍物:中國文藝百人物語》,是一百個特別的答案,也是一個時代的文藝圖景。

珍物是什么,書中的那些珍物——被作者牽腸掛肚視為珍寶的,其實沒有一樣是世俗見解所謂的價值高的東西。珍物——是敦煌女兒樊錦詩的姐姐手織毛衣,是舞蹈家楊麗萍筆下的菜籃子,林懷民心愛的母親手抄《心經》,是圖書裝幀設計者朱贏椿的肥肉,建筑學家阮儀三的蠡殼窗,是音樂家譚盾的指揮棒,何訓田的菩提樹葉,作家金宇澄的史密斯船鐘,葉兆言的舊電腦打字機。

《珍物》邀請了當代中國文藝界二十個領域一百位富有個性和卓有成就的代表人物,回望生命中重要的記憶與物件,講述此物與我之為我的獨特故事。一百位名家囊括了當代文藝界的精英,譚盾、林懷民、徐冰、阮義忠、呂楠、阮儀三、陳燮君、賈樟柯、王澍、李宗盛、金宇澄、錢理群、黃永松、楊麗萍,等等,每一段故事關切一場人生或獨特的創作歷程,充分呈現來自生活的饋贈與生命的印記。全書還配有百余張珍物特寫。

作者簡介

《生活》是現代傳媒旗下的雜志,以藝術視覺創意和制作精良聞名,探索生活美學和生命哲學,在文藝界和傳媒圈享有盛名。

鏈接:

序

李宗盛

是的,我承認。

我就是那種習慣留東西的人。

于是當被邀請對這些對象的其中一些做描述的時候,我樂觀極了。我的確有樂觀的理由!

家里到處都是這樣的東西。隨手挑一件就足夠吹噓半天,寫一篇文章實屬等閑。

何況這些年我的珍物有增無減;這樣的邀約讓我甚至有了寫一本書的念頭。

雖然我最終交出的稿件里選擇了作為音樂人創作時用的筆與制琴師用的刀具為主題,但在此之前,我已經用了三個星期試著去說明八顆干癟的糖炒栗子對我人生的意義。

而決定寫栗子,是忍痛排除了小女兒的口水巾、寫詞用卡式錄音機、幾十首歌詞手稿、打工的錢買的第一張黑膠唱片、老情在我遭逢困境時送我的書之后,所作的決定。

我知道這看似荒謬,但是絕對真實。

我遭遇的情況是往往還未動筆,思緒已經開始神游。對往事的感懷掛念,淹沒取代了交稿的緊迫感。

老實說,我因此對我的書房進行了一次考古發掘。

現在您就要開始讀這本蘊含深情的小書。

您馬上要發現書里被作者提起、牽腸掛肚視為珍寶的,沒有一樣是世俗見解所謂的價值高的東西。

但是我以為這些個文章所透露的訊息是極有意思有價值的。

因為不管您對書中作者的認識了解如何形成的,這些文章會是最誠實的增補。

它透露了作者的心性,人生的樣貌,經歷的曲折。

其中的蛛絲馬跡必然會帶領您與您先前了解的作者映對,暗合。

是的,我的珍物有增無減。

我決定留下我給娘捏腳時用來裝乳液的塑料罐子,制琴時音梁鑿下來的刨花。

我認真地想,等我更老了,我的珍物會是身上的老人斑。

那是時間專屬給我的,平凡卻無價的

歲月的勛章!!

李宗盛 敬序

二零一六年十一月

鏈接

新書試讀

楊麗萍︱菜籃子

馬年的大年初一,楊麗萍從北京回到昆明,和家人一起過年。這個時刻,沒什么比回到自己的土地上,更讓人覺得愉快與踏實。

人的生命加起來也就八九十年,有些事情還沒等到你反應過來已經過去了,所以別想那么多。你就是把我放到一個孤島上,我也會種瓜栽菜能生活得很好。其實在兩年前,就曾聽楊麗萍說起過她關于種地種菜的經驗—— 無論她住到哪里,常住或暫居,她都會把周邊的環境做個人化的改造,比如在空地里開墾出一小塊菜地,抑或是在沒水的地方制造一個假瀑布流來流去。生活中無論衣服、舞蹈道具,她都沒法不當作珍貴的東西來看待。

這種情況發生在她的身上,似乎并沒太多令人意外或錯愕的感覺——這其實很奇妙,但也易被人忽視。尤其當她說起這幾年對她最重要的物品,是一個菜籃子而不是其他東西的時候,我沒能發出意外的驚嘆——旁人的淡定或許成了大大的意外。

這個菜籃子我帶去了很多地方。兩年前楊麗萍出席一個商業活動時,就挎著菜籃子去了。籃子的功能等同于一個包包,里面什么都有:藥包、錢包、iPad、寫字用的紙、排練時用的小道具 因為沒有包包的拉鏈,里面的東西都一目了然。立即成為現場媒體們關注的焦點,網絡上出現了各種評論,有說秒殺一切大牌的,也有把菜籃子和女性們在巴黎時裝周上的表現作對比的,我真的是無心的,直接拎著這個就去了,我覺得拿東西很方便啊,裝了什么東西一目了然,比提個包方便多了。

菜籃子原本是楊麗萍的母親在菜地里摘菜用的。一次看到母親正用它盛剛摘下來的菜,楊麗萍覺得籃子很美,就跟母親要來,自己用。竹編的,底部是方形的平底,放置時很穩,提手的長度剛好適合挎著。這種籃子在云南民間很常用,楊麗萍說過,她小時候去地里摘菜拎只籃子,打豬草、背弟弟妹妹的時候則是背個竹筐,這是一種習慣。

籃子里要有我的東西才像樣,我要自己整理的。楊麗萍重視籃子的使用狀態,當這個器物里,盛放的是她自己的東西,按照她的意愿擺放,才真正地成了她的籃子。比如她跟你的這種表達——她一直在強調她就像被天養著的,一切都順其自然,如果在現實有不適合她的東西,她可以去尋找她自己的東西,這些東西都是云南人的特質,但是她又有很特殊的東西。她的好友葉永青,說楊麗萍是典型的云南人性格。而少數民族的特質,也一樣在楊麗萍的血液里,給她營養。

她看大家都擠在一條路上,她肯定會走另一條小路。

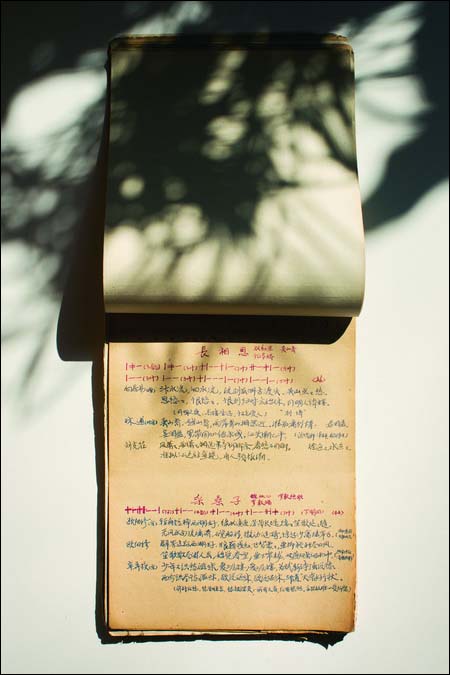

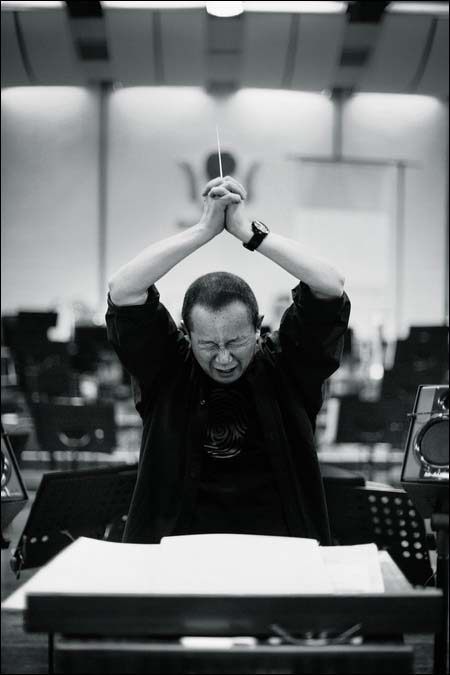

譚盾︱指揮棒

這根指揮棒是我二十多年前在波士頓買的,它的棒體用蘆葦稈制成,手柄部分用的軟木,拿在手上很輕,但揮起時卻能讓觀眾感受到它的分量。我第一次用它指揮是與馬友友和波士頓交響樂團的合作,這一拿就是二十多年,用到現在。

這根指揮棒凝聚了我從小學到讀完博士,二十七年學習的心路歷程。我在中央音樂學院學習的是雙專業,指揮和作曲,跟隨李華德教授學習指揮、趙行道教授學習作曲,去美國留學時,又受教于世界著名指揮家小澤征爾。后來成為職業作曲家后,發現自己最為崇拜的還是二十世紀最偉大的那些指揮作曲家,比如馬勒和伯恩斯坦,前者的《大地之歌》,后者的《西城故事》,他們所有的作品基本都是當代最有影響力的作品。還有法國作曲家拉威爾、俄國作曲家斯特拉文斯基,都是全世界最偉大的指揮家,同時也是作曲家。我自然也希望自己的作品能由自己來指揮。

在指揮方面,我無疑是幸運的。因為我在作曲方面先成功了,所以當我可以自如地以作曲家的身份和世界上著名樂團合作時,他們也會邀請我去做指揮。我第一次用指揮棒是從指揮波士頓交響樂團開始的,第二次是費城交響樂團。一般而言,指揮家的道路是從下而上的,先從中學的合唱隊開始,再到城市,繼而到國家,最后成為世界級的大師。而因為作曲,我幸運地從開始就指揮了世界著名樂團。

我記得第一次指揮波士頓交響樂團的時候,樂團總經理跟我說,你可以閉著眼睛想象這個樂團是一條河流,你不要去改變河流的走向,但是你要讓自己在這條河流中間流得更自如,而使得這條河流更漂亮。

這句話實在精彩!我常常是拿起指揮棒時要去感受手中無棒,在手中無棒的時候要感受心中有棒,這種有與無的辯證是一種強烈的道家意識和禪宗意味,就就像老子說的大音希聲、大象無形。我的指揮和老莊、禪宗有關,這讓我對于指揮棒的使用非常敏感,形成了自己的風格,這也是我個人非常珍視的音樂的信仰。

在過去的二十多年,我的生活每天都和這根指揮棒息息相關。它對于我來說就像李小龍的三截棍,或者武僧手中的少林棍,是內部心靈與外在舞臺的橋梁,也是自我和大眾之間的橋梁,更是我的音樂從靈魂走向大自然的橋梁。從音樂的角度來說,無論是變化多端的風格、層次復雜的哲理、東西文化的融合,其實都跟使用這根指揮棒的風格、技巧有關。比如說用這根指揮棒指揮法國印象派的音樂時,它就會變得飄逸而陽光;當它用來指揮貝多芬的音樂時,會讓人覺得剛柔相濟、命運多舛;用來指揮我自己的音樂時,就會有瞬間的時空轉換感,從黃土高原到楚國蠻疆,從江南絲竹跳到北方的紫禁城。

嵇康說,聲音沒有哀樂之分。聲音之所以成為音樂,是因為內心有感觸,這根指揮棒在普通人揮舞的時候自然是沒有音樂的,但是在我手中卻不一樣,它傳遞的是內心深處的能量。

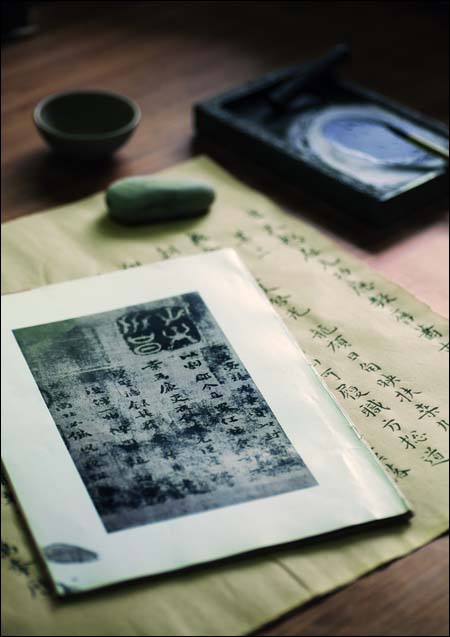

林懷民︱母親手抄《心經》

母親出身新竹富家,留學東京,下嫁南部鄉村耕讀的林家后,下田持家,克勤克儉。母親是個完美主義者,持家務求一塵不染,寫字一筆一畫,工工整整。她愛花,愛樹,愛音樂;種蘭花,用做菜剩下的蛋白把每片葉子擦得晶亮。

把每件事做到最好是她對我們耳提面命的要求。這項要求包括德行和操守的無瑕。一九五〇年代,父親應召從政,宦海數十載,兩袖清風。父親的清廉沒有母親全心全意的支持是辦不到的。除非與父親出席正式場合,官夫人總以公交車代步。

母親健康開朗,好體質之外,她辛勤工作,除非病倒,絕不午睡。父親中風進榮民總醫院翌日,母親起大早,開始她數年如一日的晨間急行。每天沿著磺溪走四十五分鐘,風雨無阻,即使出國旅行也不中斷。她說,她不要因為生病給孩子們負擔。

有一天早上,她出門走路,沒多久就趕回來告訴崇民,有人準備砍伐溪旁的一片小樹林。她要崇民立刻打電話給當時推動樹木戶口制度的臺北市文化局局長龍應臺。母親跟龍局長是有交情的:看到報紙刊登龍應臺被議員無理攻擊竟而掩面的大照片,母親十分憤慨,要我向她致意。我說:你自己寫信給她啊。母親說她中文不好,怕寫得不得體。過陣子,龍應臺對我說,她收到了母親鼓勵的信函。在那個緊張的上午,崇民向躺在診療椅上的患者說抱歉,跑去打電話。龍應臺正在開會,接到電話,會不開了,沖去救樹。每次行經那個地點,母親都會指著那片樹叢,說那是她跟龍應臺救的。

二〇〇一年,父親往生。母親終于沒有后顧之憂,可以自在旅行。她答應我,以后云門外出巡演,她都參加。翌年,舞團到上海演出《紅樓夢》,母親第一次到大陸,特別喜歡杭州,說她還要再去。回到上海,吃飯時飯粒由嘴角漏出來,母親不自覺。返臺后檢查,醫生診斷是輕度中風。然而,她的左手左腳逐漸癱瘓,復檢才查出是腦瘤。

母親積極勇敢,全力配合醫療,同時不斷向醫生和護士表示抱歉,說給大家添加麻煩。放射線療程完畢,她以無比的毅力努力復健,用三周的時間恢復行走能力。醫生說這是多年僅見的典范。然則,腫瘤無法控制,手腳又癱了。母親接受化療,按捺挫敗,扶著助走器繼續掙扎行走。

云門出國巡演,每個城市都使我感到悲涼,那原是母親計劃到訪的地方。我每天給她電話,告訴她歐洲的春天繁花似錦,櫻花滿樹,花瓣飄了一整個公園。她說:拍照片回來給我看。我帶回的兩卷照片,母親一一叫念花名,只有一種她記不起來,立刻要我查書告訴她。

第二天,母親顫抖地在每張照片背面寫下花名。生了這場病,頭腦都壞了,母親說,不寫清楚,以后通通記不得。病發時,醫生預估四到六個月,母親卻撐持了二十二個月。臥病期間,她優雅安寧,沉靜面對病痛和死亡。一次下腔主靜脈血栓的并發癥,醫生宣告病危,她也只是輕輕吐出一個字:痛。只有偶爾閃現眼角的淚珠,泄漏了她的苦楚。

坐上輪椅的母親堅持著讀報, 讀書, 讀著讀著, 歪頭睡著了。二〇〇四年春天,母親決定抄寫《心經》。她叫我們扶她坐到可以望見窗外綠林的書桌前,用右手抬起左手,壓到宣紙上,然后右手執筆蘸墨書寫。手顫得厲害,懸在紙上良久才能落筆寫出一個筆畫,用盡心力才完成一個字,十幾分鐘便頹然擱筆。有些日子,母親起不了床,手指由被褥伸出來,在空中抖顫劃字。只要能夠起身,母親執意坐到桌前。我們兄弟工作完畢回家,總先檢視案上宣紙,發現經文未續,便知母親情況不好,讀到工整的字跡就歡欣鼓舞。然則,母親終于無法再坐到窗前。

那年秋天,母親安詳往生。我把她的書法裱框起來,日日端詳,如見母親。記起那窗前的春光,記起她的辛苦,她的奮斗和堅持。

《心經》未了,橫軸留白,仿佛印證諸法空相。那是母親給我們的最后教誨。

本文源自:中國文藝界百人講述自己的珍物 重拾“惜物惜情”美好傳統

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊