對文化根脈的回應——《甲午!甲午!》出版始末

《甲午!甲午!》 馬駿杰著 中華書局

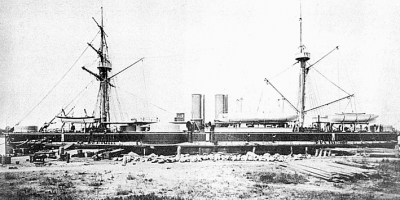

北洋海軍“定遠”艦 資料圖片

甲午戰爭對近代中國的影響是空前的——自詡天朝上國的晚清政府,第一次被一衣帶水的蕞爾小邦戰敗,第一次因戰敗而割讓土地,第一次在東亞顏面掃地。所有這些,將晚清帝國的最后一塊遮羞布徹底扯碎。

去年,我曾與編輯室的其他年輕同志計劃開一個微信公眾號,就命名為“甲午”。后來這個計劃雖未實現,卻在機緣巧合下,有幸結識海軍航空工程學院的馬駿杰先生,并組約到這部《甲午!甲午!》。

長期從事近代文獻編輯出版的我,對這種深入淺出的歷史讀物接觸較少,而初讀之后就被這部書稿深深吸引了。

首 先,這是一部有獨特視角的書。2014年是中日甲午戰爭爆發兩甲子周年,坊間出版了不少相關書籍,基本可分為兩類,一是近現代史學者的研究成果,一是軍方 高級將領的文章結集,前者如戚其章的《甲午戰爭史》、姜鳴的《龍旗飄揚的艦隊》,后者則以《甲午殤思》為代表。本書則力圖在前人成果上有所突破,作者超越 近代史或軍事史單維度的視角,將兩者結合起來,用交叉視線審視這場戰爭。書中既有對甲午戰爭歷史背景的縱向梳理(如對清廷海軍建設歷程的勾勒)與橫向對比 (如日美、中英之間的關系在日、中兩國海軍建設進程中的影響),又不乏軍事層面的具體細微的深入分析(諸如戰斗序列、戰力配比、武器裝備、戰斗隊形)。在 近代史與軍事史學科版圖的交界處,發前人所未發,使本書的新穎視角在同題材圖書中脫穎而出。

其次,這是一部有現實關懷的書。適逢抗日戰爭勝利70周年,回顧近代中國第一次抗日戰爭,具有重要的歷史意義。近年來,南海、釣魚島等中國領土問題牽動億萬炎黃子孫之心,海軍的強盛成為國民高度關注的熱點,回顧近代中國海軍建設的歷史進程,具有強烈的現實意義。

此 外,這是一部有思辨精神的書。比如對慈禧太后,作者并非止步于對其喪權辱國的簡單批判,而是根據史實分析其內心世界及其成因、影響。書中對方伯謙掛白旗卻 又開炮的心態、對劉步蟾在黃海海戰中失誤的原因、對丁汝昌退守威海的無奈,無不分析得入情入理,頗具對歷史人物“了解之同情”,一定程度上厘清了在讀者中 乃至學界很多流傳已久的錯誤認識,如泰萊的回憶錄是否可信、真實的劉步蟾與電影形象差距多大、黃海之戰究竟由誰打響,等等,使本書具有較強的學術性與思辨 精神。

最后,這是一部有歷史情感的書。本書雖然立論嚴謹、資料豐富,卻并不是板起面孔的高頭講章。作者的筆觸內斂、 凝重,筆尖飽含著對那段歷史、那段歷史中每個人物的情感。這種情感并非天馬行空的文學化筆法,而是蘊藏在對歷史深邃的把握中。姑且不論本書正文,即便是插 圖圖注,都具有深沉的歷史感。

這樣一部有獨特視角、有現實關懷、有思辨精神、有歷史情感的書稿,受到我們編輯室的好評與重視。“百家講壇”節目的播放已經有一段時間了,而且也剛剛過了甲午年,但我們仍決心要做這部書,并且一定要做好這部書。

本 書的主要內容最初在中央電視臺“百家講壇”欄目熱播,引起了熱烈反響。而作者并不滿足于此,還根據觀眾的反饋和自己的心得,對電視節目講稿多有補充、增 訂,由最初的12講擴充到現在的15章,工作量相當大。馬先生在并不充裕的時間內悉心打磨,嚴格按照約定時間交稿,并提供了大量珍貴的圖片。根據我們的要 求,圖片資料要兼具經典性和稀缺性——既要喚起讀者共鳴,不要全是未發布過的,也不能全都是常見的。這個工作頗費周折,馬先生也不辭勞苦,按時交稿,并及 時發來新圖,替換下不可或缺但質量欠佳的圖片。

交稿后是緊張的編輯加工工作。我們約請了近代史學者馬勇、我們的作者 雪珥等專家審閱書稿,編輯校對也全力以赴。說來慚愧,書稿中的“本尼·迪克特”未被我發覺,質檢老師火眼金睛,將中圓點刪去,并批注原名 Ruth Benedict,避免了一處硬傷。在作者、外審專家和出版者的通力合作下,本書終于得以面世。可以說,每個環節的參與者都不只投入了勞動,更 傾注了情感。

今天,我們提倡踐行社會主義核心價值觀,而這部記載了中華民族近代海軍建設重要歷程的《甲午!甲午!》,及其牽動我們的情感、帶給我們的溫度,正是華夏兒女對中華優秀傳統文化根脈的回應。

甲午,讓我們共同銘記。

(作者系中華書局近現代史編輯室主任助理)

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊