劉慶邦談創作:盯著人物 獨立思考 有氣場

——中國煤礦作協主席、北京作協副主席、作家劉慶邦談小說創作

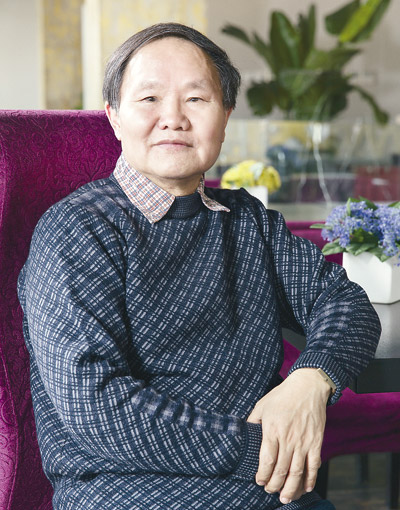

劉慶邦,1951年12月生于河南沈丘農村。當過農民、礦工和記者,現為中國煤礦作家協會主席,北京作家協會副主席,一級作家,獲國務院特殊津貼專家,北京市政協委員。

著有長篇小說八部,譯成外文作品集六部,中短篇小說集、散文集四十余種。

短篇小說《鞋》獲第二屆魯迅文學獎。中篇小說《神木》 《啞炮》先后獲第二屆和第四屆老舍文學獎。中篇小說《到城里去》和長篇小說《紅煤》分別獲第四屆、第五屆北京市政府獎。根據其小說《神木》改編的電影《盲井》獲第53屆柏林電影藝術節銀熊獎。曾獲北京市首屆德藝雙馨獎,首屆林斤瀾短篇小說杰出作家獎。

一、反腐不是我的審美對象,我從來不寫官場。作家寫作就是寫人物,作品中有一百個人物,就有一百個自己

記者:北京十月文藝出版社最近剛剛出版了您的長篇新作《黃泥地》 ,不久前這部作品還獲得了第11屆“十月文學獎” 。這部書的創作時間大概有半年,但構思醞釀的時間應該很長,因為書中所寫多是上世紀八九十年代中國鄉村的變化,在后半部分還能看到您自己的影子,比如在北京某編輯部供職的房光東。

劉慶邦:確實如此。我最早從1972年開始寫作,后來調到北京,在報社工作,又從記者轉到作家。在報社我一邊當編輯一邊寫小說,白天工作,晚上沒空,只能早上四五點起來寫,一直到現在還是這樣的習慣。每天寫一兩頁,一個短篇一個月才能寫完。每年能有幾個短篇就不錯了。好多人問我你是不是專寫短篇?我說不是,主要是時間問題。后來當了專業作家就開始寫長篇。2001年我調到北京市作協后至少寫了6部長篇,有寫大饑荒的《平原上的歌謠》 、寫煤礦的《紅煤》 、寫“文革”時農村的《遍地月光》等。寫完這些我就在想,還有沒有精力寫長篇? 《黃泥地》是《遍地月光》之后的又一部長篇,我覺得還可以,不論精力,還是其他方面,都有能力寫長篇。

《黃泥地》在心里裝了很久,一直想寫出來。小說不算長,也就二十來萬字,是一個鄉土題材。有人說鄉土題材終結了,我對這種說法非常不贊同。只要中國農民還存在,只要還種糧食,只要還吃糧食,鄉土就不會終結,鄉土文學就會永遠存在。中國的文學傳統主要是農耕文明延續過來,目前還有很多鄉土作家,比如莫言、賈平凹,我們的河南老鄉閻連科、周大新、劉震云,都是寫鄉土的,怎么會終結?一個人的寫作是經驗和學養的結合。我寫鄉土,肯定有經驗,因為我在農村長到19歲,后來才到煤礦。 《平原上的歌謠》 《遍地月光》 ,都是寫農村, 《黃泥地》也是,你也可以說這是鄉村三部曲。這部長篇的意蘊,作家不宜闡述太多,但確實有很多思考在里邊,比如書名為啥叫“黃泥地” ?除了我們那兒泥巴確實厲害,粘性大,主要還是考慮到國民性,國民性中的泥性、糾纏性、構陷性。

記者:小說主要人物房國春就是被“陷”進去不能自拔,他沒有經受住村民的“抬” ,陷入村里的紛爭,在持續上訪中由一個受到全村尊重的人最后落得家破人亡。

劉慶邦:這本書腰封上宣傳說是直面基層腐敗,我不太愿意這樣定位。現在的反腐敗我非常贊同,但是將小說創作定位在反腐敗,這只是停留在社會層面,內容會顯得比較淺,有時代局限性。我主要是盯著人來寫,寫人感情的豐富性、寫人性的復雜,包括對國民性的思考。小說還是要塑造人物,把人物寫得活靈活現,通過人物來承載思考。

記者: 《黃泥地》中除了房國春,還有幾個人物我讀后印象深刻。比如發動村民“抬”房國春的房守現、房國春的妻子皇甫金蘭等。皇甫金蘭在農村女性當中非常有代表性,為丈夫、為家庭付出一輩子,忍辱負重,最后卻因為不堪同村人的辱罵懸梁自盡。她是一個柔弱的女性,但是在您筆下的呈現卻很有力量。

劉慶邦:皇甫金蘭比較完美,承載了中國傳統文化中很多美好的方面。這個人物小說中雖然沒有重點塑造,但她在現實中確實存在,值得尊敬。還有一個女性,可能你沒注意到,房光東的母親,她身上同樣承載了中國傳統文化,她的看法也代表鄉紳的一種眼光。我這篇小說有一個想法,就是想寫鄉紳文化的終結和崩潰。中國文化在鄉村,很大程度上由鄉紳承載。所謂鄉紳,是地方上的文化精英,也可以說是政治精英、道德高地,這樣的鄉紳經濟條件比較好,大家對他非常尊重。以前中國農村好多事情并不是用行政處理,而是鄉紳說了算。鄉紳使得鄉村文化得以長期維持、發展。可是現在鄉紳不起作用了,取而代之的是金錢、權力。

《黃泥地》中房國春是鄉紳文化的承載者。在村里,甚至是“文革”中,他的地位都還保持著,大家尊重他,愿意聽他的。但是到了八九十年代,他遇到村里政權更替,沒有經受住大家的“抬” ,沒有經受住別人的“捧” ,出來干涉村里的事情,馬上得罪權力人士,自己一步步走向被動。這個讀過大學、受人尊敬的高中老師,結局非常慘。通過這個過程,折射出農村文化的演變。現在農村說不來有什么文化,因為沒有文化代表人物,沒有人承載文化。盡管國家現在對文化很重視,但已經有點晚了。

記者:國家現在非常重視古村落保護、重視新農村建設,但這些都是可見的、有形的,如何保護無形的鄉村文化、提升農民精神生活,同樣是一道難題。現在有學歷、有文化的人,都不愿留在農村,城市有更大的吸引力。

劉慶邦:城鎮化后很多人向城里流動,這是問題之一。但從根本上說,你是鄉紳也不一定能得到尊重,回到農村以后,可能都不愿意接觸村里的事。現在的事情都是物質利益上的糾纏,傳統文化越來越失去力量,沒有人來傳承。鄉紳文化重建是一個很大的難題。再找回鄉紳文化已經不大可能。通過小說我把這個問題提了出來。

記者:這部小說,涉及農村基層腐敗、農民上訪,都是能抓人眼球的素材,而您卻將思考延伸到已經被忽視、無視的農村鄉紳文化。為什么要這樣寫?

劉慶邦:反腐不是我的審美對象,我從來不寫官場。我都是寫底層的人物的喜怒哀樂,把日常生活心靈化,進入人物的內心來寫。我們寫小說,其實內容都是日常生活,瑣碎、客觀、表面,要變成藝術就要進行心靈化處理。任何一個作品建構的不是客觀世界,而是心靈世界。心靈世界的建立,需要有自己心靈的參與、投入,只有日常生活心靈化了才能上升到藝術。這也是很多中國作家面臨的問題,寫得太實,缺少心靈化的處理。怎樣心靈化?其實就是找到作家自己。作家寫作過程是一個不斷尋找自己、打開自己的過程。說白了,作家寫作就是寫人物,作品中有一百個人物,就有一百個自己。要打開人物的心靈,首先要打開自己的心靈,用自己的心去貼作品中人物的心,只有你和他貼心了,才能贏得作品中人物的信任,才有可能讓你敞開心扉,寫的才會合情合理合適。這就是我說的心靈化問題。但心靈化也需要警惕和小心,不能以作家的心理去代替作品中人物的心理。比如我寫房國春,他的很多行為我是不能理解的。房國春是個不會享受日常生活的人,他愿意管村里的事,但是對老婆那么不好,對孩子那么苛刻、冷漠。所以說寫人物一方面要貼小說人物的心,另一方面他有自己的行為邏輯,他會跟你扳手腕,不會完全按你做人的規則行事。每個人物會有自己嚴格的邏輯,包括日常生活的邏輯和文化心理的邏輯。

二、每個作家腦子里得裝很多人物來供挑選。好比造酒,首先得有糧食,如果糧食不夠,一味摻假、使水、兌酒精,造出來的只能是假酒

記者:除了日常生活心靈化,原型對塑造小說人物有多大影響?比如《黃泥地》中的房光東就有您自己在報社工作時的影子,其他人是不是也是如此?

劉慶邦:我對生活經驗比較依賴。我覺得每個作家腦子里得裝很多人物來供挑選。好比造酒,首先得有糧食。如果糧食不夠,一味摻假、使水、兌酒精,造出來的只能是假酒。我自己的體會,長篇中的主要人物,必須有原型來支撐,不然人物很難立起來。反正我每一部長篇,特別是主要人物,都是有原型的。寫這個小說時,人物原型在我腦子里很活躍,寫多長時間,就跟他們打多長時間的交道。也有人說,我的寫作屬于經驗型寫作,我也愿意認可,因為我生活經驗特別豐富。

記者:您生活中是否特別善于和別人交流,朋友特別多?

劉慶邦:這個也不一定。好多都是不自覺的積累,不是說要寫小說才認識人物。生活中我朋友很多,但我自己不大善于交往,平時不愛說話,比較善于觀察,敏感一些吧。對一些細節能夠注意到,而且能夠記住,這是作家的基本功。

記者:離開農村前,您對農村各種事情是否比較了解?我也在農村長大,但不怎么在村子里走動,感覺對村里其他人的生活了解非常有限。

劉慶邦:盡管你不怎么走動,但在農村長大有自己的優勢,至少都知道村子里誰是誰,不像在城里,人很多,但我們認識的很少。農村人很少,但我們都認識。這對在農村長大的孩子,很有好處。城里我覺得很難融進去。為什么我老是寫鄉土?因為我把自己融入進去了。現在老是強調文藝創作扎根生活、深入生活,其實深入生活對我來說不是一個問題,不是要我這么做,而是我自己要深入生活,我要持續寫作,必須到生活中去。我母親去世11年了,這11年里我每年清明、十月一都要回老家。有人說我這是對母親的承諾,也有人說我是深入生活,怎么說都可以,反正我肯定要回去。母親重病時曾跟我提要求,要埋到我們家院子里,我一聽說,那可不行,沒有先例,咱們分陰宅、陽宅,人死只能進陰宅。后來母親說她擔心去世后房子很快會塌掉,她要看著房子。我知道了母親的意思,跟她說,我會重新翻蓋、加固房子,每年都回來看看,你放心吧。11年了,每年清明掃墓,十月一燒紙,我都回。回到老家,看到農村的變化,經常會和村上人聊上一宿,根本不用專門去找人談,和鄉親們一聊就知道農村是怎樣的狀況。每個作家都有自己的根,那就是他的老家。

我深入生活,還有重要的一塊兒是到煤礦,住一段時間。前年曾到鄭煤集團的一個礦區住了半個月。這里2004年發生瓦斯爆炸,我過去了解礦工家屬生活,看看丈夫去世后她們怎么辦。得到很多東西,準備寫一部新的長篇。深入生活是作家的必須和需要,不用別人強加。

三、現實沒有藝術化,就插不上翅膀,傳播有限。中國作家的務虛能力不夠,要以虛構之光照亮小說

記者:在強調深入生活的同時,您也非常看重想象力在創作中的作用。

劉慶邦:作家創作需要有基礎,不可能憑空想象。樹的影子相對樹而言,影子可以變化,但沒有樹就沒影子。想象力必須立于堅實大地。但想象又超越現實,要飛到更廣闊的天地,對現實重構、虛構。想象和現實并不是對應的關系,不是跟現實照鏡子。人到一定歲數想象力會衰退,可能和身體狀況有聯系。我跟青年作家座談時也說,趁年輕時候多寫。果樹都有掛果期,婦女都有生育期,作家創作最好的時候就是青年、壯年。

記者:是否可以結合您的創作談談想象、虛構的過程?比如我閱讀您的中篇小說《神木》 ,雖然已經過去十多年了,但至今印象非常深刻,這個小說寫的就是一個很現實、殘酷的礦難,這其中是否也有想象的加工?

劉慶邦: 《神木》的故事最初是從新聞報道看到的。從案件報道入手,有一個把新聞轉變成小說、將實轉變成虛的過程。首先談談文學和新聞的區別,因為我曾經也做新聞工作。首先,寫新聞和寫小說是兩個腦子值班,寫新聞用小說語言是不允許的,寫小說用新聞語言也構不成;新聞是寫別人,文學是寫自己;新聞是信,文學是疑;新聞是客觀,文學是主觀;新聞主要是邏輯思維,文學主要是形象思維;從語言來說,新聞用大眾傳播語言,文學使用個性化、心靈化的語言;從指導思想、認識生活的武器上看,新聞需要新聞學、政治經濟學、社會學等方面的知識,文學的思想武器卻要更寬泛,美學、宗教、自然科學等等都用得上,所以從事文學掌握的思想武器越多越豐富越好。

看到《神木》的案件后我就想寫篇小說,但放了好長時間一直沒寫。如果拉大篇幅,弄點細節,也可以寫出一篇小說,但和新聞區別不大,沒什么意義。沒有藝術化,就插不上翅膀,傳播有限。所以首先要解決虛構的問題,找到一個虛構的線索。因此我就安排了高中生尋父,有了這個線索,就可以另起爐灶,重新安排故事,安排細節,這樣就藝術化形成了藝術品了。如果按新聞本身去寫,殺人的人被捕以后才停止作案,是不行的。整個小說黑暗、沉悶,可能連發表都困難。我給了一些理想的東西照亮小說,有節制地寫了人性的復蘇、良心的發現,讓兩個謀財害命者產生內訌,一個急著把孩子打死,一個舍不得把孩子打死,兩個人拖了好長時間。這樣就有了虛構之光照亮小說。

創作中有很多實和虛的關系,比如現實是實,理想是虛,用理想這個虛的東西照亮實的東西;生活是實,思想是虛,每個小說必須有思想,如果說小說是一個肉體,思想就是靈魂,小說沒有靈魂是立不起來的;每個人都是實的,但人的情感是虛的,用情感使實的東西豐滿起來;又比如具象是實,抽象是虛,白天是實,夜晚是虛,陽光是實,月光是虛,樹是實,風是虛,山石是實,云是虛……寫小說的時候,照顧到實和虛,小說就會靈動起來。現在很多人認為中國小說過于寫實,務虛能力不夠。

四、個人失去記憶就成為傻子,民族、國家失去記憶會重蹈覆轍,會有新的災難。一個作家的責任在很大程度上就是為民族保留記憶

記者:在《黃泥地》中您淋漓盡致地展現了一種看客心理,比如村口小賣店遭遇飛車賊搶劫,一村人都跑去看熱鬧,又比如老村支書的老婆、新村支書的母親宋建英辱罵皇甫金蘭,也吸引了一村人觀戰。這些都涉及到農村、農民非常負面的地方,但我感覺這是從農村出來的作家的一種切身體驗,與到農村去采風的文藝家的感受非常不同。外面過去的人可能更看重農民質樸、好客的一面。

劉慶邦:藝術家到農村,如果不是這個地方的人,我覺得會有某些預設在其中,然后再找和敏感點觸碰的東西,他們很難到農村深處去。我們因為在農村長大,經歷過很多事,受過很多苦。回顧起來,首先是熱愛的,但是又有些東西,說恨有些過,但是又有很多不滿足。看到農村一些負面的人性,實在不敢恭維。我在寫的時候,覺得有責任真實、深刻反映農村的現實生活。只有在那個地方生活過,只有嘗過那地方的泥巴,才會知道那地方的泥巴有多厲害,糾纏性有多強。我寫房國春,他的抗爭那么厲害,他對農村狀況那么不滿,好像和村民的泥性也有對抗,但房國春本人也有泥性、糾纏性。最后政府給他平反、補工資以后,他還是不干,顯得不合情理,這就顯示出他的偏執、異化,可憐之人必有可恨之處。但我們也要看到農村的美。比如皇甫金蘭,非常富有犧牲精神,我對她傾注了很大的同情。現實生活中確實有這么一個原型。那么善良,那么好,卻沒有得到好,受盡欺辱,最后上吊自殺,死前還為家人考慮,找了灶火一個偏僻的角落。這也是中國的國民性,挺典型的。

我寫小說,談到獨立思考的問題,獨立思考不是集體思考、別人代替你思考、人云亦云,而是要求你在任何情況下不能投機,不能跟風,要堅持自己的所感所思。林斤瀾生前跟我說,作家要有底線,底線就是獨立思考。他是一個堅持獨立思考的作家,十年“文革”期間,他寧可一篇小說不寫,就是不愿意放棄自己的思考。作家要堅持自己對這個世界的看法,勇于、善于表達自己的看法,通過藝術品、人物形象表達。目前的文藝創作存在很多問題,作家不能把自己當成局外人,要思考自己在文學生態中擔任了什么角色?自己給文學園地提供了什么?是不是提供了健康的、積極的、有益的真正的藝術品,不能一味看發行量、票房,不能一味被金錢左右。作家要保持定力。

記者:相比上世紀八九十年代,有人認為文學被邊緣化,不利于創作與傳播。您如何看待當下的文學創作環境?

劉慶邦:我自己覺得創作環境挺好,不存在不自由問題。我愿意表達什么,基本上都可以實現。 《平原上的歌謠》 ,是寫三年大饑荒。當時也有一個擔心,這個作品能不能出版?但我只管寫了,結果出版很順利,先是上海文藝出版,后來北京十月文藝又再版, 2014年河南文藝也已再版。這個情況說明,寫一些中國歷史上沉痛的教訓還是可以的。我覺得這是中國作家的責任。個人失去記憶就成為傻子,民族、國家失去記憶會重蹈覆轍,會有新的災難。一個作家的責任在很大程度上就是為民族保留記憶,不斷提醒國民我們歷史上曾經發生過這么觸目驚心的事件,要避免出現類似的情況。這是一個作家的擔當與使命。這種寫作是為了國家民族更好,為了改善人心,不會因為寫作使人變壞。揭露惡也是出于善意、善心,使人心變得更美好,這是一個總的出發點。

五、孫悟空拔下一撮猴毛一吹,就變成了很多猴子,關鍵是他的氣非常重要。如果不注入靈氣,拔下猴毛再多,它也不會變化,不會活起來。這種氣是作家的氣質,會形成一種氣場

記者:現在網絡作家的寫作重故事輕語言打磨,但傳統作家非常看重對語言的錘煉,看小說首先要看語言有沒有味道。在您的小說中,語言非常質樸,但對一些殘酷的場景的描寫卻非常有力量,比如在《黃泥地》中,房國春晚上冒大雨回家,在泥地中艱難行走,凄楚的境況成為鄉紳文化一道永恒的背影。在這方面,您是如何創造自己小說語言的?

劉慶邦:我對語言特別重視。語言是一個作家的標志,也是作家之所以成為作家的所在。如果語言沒有個性、很平庸,就沒有資格稱為作家。高爾基把語言放在文學創作諸要素的第一位,我覺得他是對的。汪曾祺說寫小說就是寫語言,我也贊成。他對寫小說采取了一票否決,就是語言的否決。王安憶說她特別珍愛文字,每一個字都用的是地方,從來不揮灑浪費。著名評論家李潔非說過他注重筆墨情趣。中國很多作家不注重筆墨情趣。所以我在寫小說時對語言比較講究,重視語言背后的語言。我自己總結,好的語言應該首先是有味道。味道是精神性的,確實存在。第二是有靈氣。文字是死的東西,你必須在里邊注入作家的靈氣,一看就是獨特個性化的語言。孫悟空拔下一撮猴毛一吹,就變成了很多猴子,關鍵是他的氣非常重要。如果不注入靈氣,拔下猴毛再多,它也不會變化,不會活起來。這種氣是作家的氣質,會形成一種氣場。再一個就是陌生化的語言。我總結了幾條:不用陳詞濫調,別人說過的語言我們盡量不用。盡量少用成語,成語已經是封閉性的,能不用就不用。盡量不用流行語。在媒體上很熱的時髦語言,到作家這里要排斥。我覺得作家要羞于趕時尚、羞于趕時髦。你們都在說,我偏偏就不說,這是有出息的作家應該做的。再一個就是一定要對一些意識形態化的語言進行深究,甚至顛覆它,追根求源,用到本意。比如響應,響應現在通常跟號召,但響應的本意是這邊發出聲音,那邊有回應。我們用的時候會說,這棵樹上有鳥在叫,另一棵樹上的鳥也在響應,或者張三打了一個噴嚏,李四也響應了一個。響應噴嚏而非響應號召,這樣就陌生化了。

成熟作家的語言,看似很家常,但味道都是在里頭。有時甚至是清湯,沒有成語,也不華麗,但是經得起看。這是我追求的一個境界。語言的美不是華麗的美,是樸素的美,味道的美,氣質的美,節奏的美。一個小說的節奏就是作家的呼吸,好的節奏應該是道法自然。如果評價一個作家寫得挺自然,這就是很高的評價。

還有好的語言是詩意化的。小說創作是心靈化、詩意化的審美過程。日常生活很多看著很瑣碎,很煩人,但寫小說一定要發現其中的詩意,寫出生活的詩意。這是通過心靈化、通過很好的語言實現的。

再一個就是哲理化。這也是寫小說重要的一化。小說主要不是表達思想,主要是表達感情,但小說又是理性的果實,必須有一個思路在里頭。如果小說中看不出作家的思考,這個小說是平庸的。這個理就是小說中的哲理。生活中哲理無處不在,就看你怎么發現它,發現以后怎么表達它。現在很多小說客觀化、表面化,沒有用審美的眼光看待生活,哲理化更是談不上。小說實現心靈化、詩意化、哲理化之后,然后才達到藝術化境界。這些說起來簡單,但是夠追求一生的。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊