建議恢復戲曲口傳心授

黎安、羅晨雪表演上昆典藏版《牡丹亭》 攝影 王新榮

◎ 傳承了1300年的戲曲一路高歌,可為什么偏偏在改革開放36年的今天卻遇到了前所未有的挑戰?根本原因則是“文化大革命”十年致使中國文化傳統發生比較嚴重斷裂,而沒有了深厚豐富的傳統文化的巨大的支撐,單純強調技藝、技巧的傳承起不到真正的作用。

◎ 傳承不僅僅是形式,其中必然包含著內容的積淀。前輩藝人可能目不識丁,但他在授徒過程中將自己的人生體驗、價值判斷、對人物的理解以及所掌握的民間傳聞,這一切隨著技藝、技巧同時傳承給了下一代。

目前,當代戲曲藝術面臨的最大也是最重要的問題就是如何傳承。去年一年,幾乎全國各省都召開過以此為主題的研討會,顯然,解決這個問題已是迫在眉睫。

改革開放36年來,出現最為頻繁的兩個詞就是“轉型”與“創新”,而強調傳承被看作是頑固、保守的觀點。我們曾經以為傳統文化包括傳統戲曲也同經濟發展一樣需要全面轉型與創新,以至于創造出符合時代精神的嶄新戲曲。36年來的實踐告訴我們,這是天方夜譚。我們的傳統文化和傳統戲曲藝術真的需要全面轉型與創新嗎?比如,傳統文化中的誠信、孝道等需要轉型嗎?傳統戲曲藝術所遵循的詩化原則或精神需要創新嗎?千萬不要到了有一天當我們兩手空空的時候再來反思,那將追悔莫及。藝術創新是必然的,這是一個相對淺顯的道理,沒有必要再長篇大論,倒是應該深入闡釋轉型與創新的內涵,這就要明辨什么該轉型,什么不轉型。顯然,沒有傳承就沒有符合戲曲藝術本體的創新。那么,當代戲曲傳承到底遇到了什么障礙使傳承難以為繼?

事實上,傳統戲曲藝術極為重視傳承,如果從唐代教坊和梨園算起,中國傳統戲曲已經傳承了1300多年,在這1300多年中,戲曲的傳承一帆風順,卓有成效。這其中有兩次重大演變:第一次演變是從唐代到清朝末年,可稱為舊式傳承,齊如山將舊式傳承歸納為四種方式,即戲班、科班、票房、相公堂或叫“私寓”,其中相公堂起了舉足輕重的作用。據周志輔所著《京戲近百年瑣記》的統計,當時名角兒三分之二強出身于相公堂。第二次演變可從1912年8月易俗社成立算起,一直到今天。這一百多年的傳承可稱為新式傳承。新式傳承要求戲曲演員全面發展,重視文化知識的普及,所學課程包括算術、歷史、地理、文學等。新式傳承對戲曲人才的培養可謂碩果累累,以中華戲曲專科學校為例,著名的“四塊玉”李玉茹、侯玉蘭、白玉薇、高玉倩就出自于該校,再加上傅德威、宋德珠、李和曾、周和桐、王金璐、李金鴻、沈金波等,皆為一代名角兒。

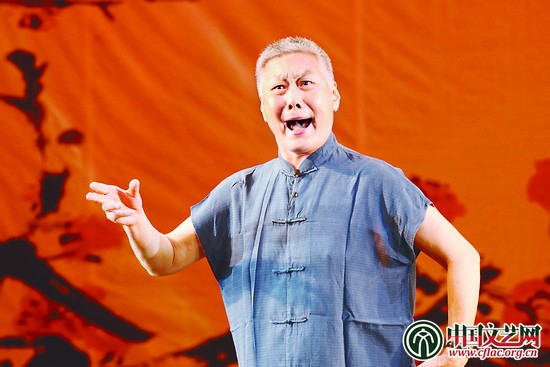

裴艷玲表演京劇《翠屏山》選段 攝影 王新榮

傳承了1300年的戲曲一路高歌,可為什么偏偏在改革開放36年的今天卻遇到了前所未有的挑戰?根本原因則是“文化大革命”十年致使中國文化傳統發生比較嚴重的斷裂,而沒有了深厚豐富的傳統文化的有力支撐,單純強調技藝、技巧的傳承起不到真正的作用。這里所說的傳統文化絕非只限于書本上的,還要包括民間習俗、道德、審美趣味以及價值判斷。換句話說,中國文化傳統沒有斷裂的時候,人們看到的只是技藝、技巧的傳承,然而,發生斷裂以后,單純技藝、技巧的傳承便沒有了光明前途。傳承不僅僅是形式,其中必然包含著內容的積淀。前輩藝人可能目不識丁,但他在授徒過程中將自己的人生體驗、價值判斷、對人物的理解以及所掌握的民間傳聞,隨著技藝、技巧同時傳承給了下一代。

以譚派傳承為例,譚門7代的傳承在戲曲史上絕無僅有,譚志道、譚鑫培、譚小培、譚富英、譚元壽、譚孝增,一直到譚正巖。我看過報道中對譚正巖的采訪,并親自向譚正巖證實。譚正巖身高1米86,是個帥氣逼人的“80后”,可他卻專心致志地學戲、演戲。用他的話說,有兩件事令他終生難忘。一件是當他生日的那天,家里不開伙,他的爺爺譚元壽告訴他,他的生日也是他母親的受難日,在那天他母親邁過了鬼門關,他由此懂得一生要孝敬他的母親。一件是他的爺爺為什么給他取名譚正巖,譚元壽告訴他,歷史上譚、余不分家,但余叔巖創立的余派超過譚派,告誡他不但要學,將來還要成為正宗的余派。此外,譚元壽常常給他講祖上譚鑫培是如何創立譚派的。孝道與胸懷,博采眾長,摒棄門戶之見,這些都是傳統文化的內容,譚元壽在傳承技藝、技巧的同時,把文化潛移默化地傳授給了后繼者,使傳統文化與技藝、技巧傳承難分難舍地融合在了一起,伴隨著傳統文化的傳承,精湛的技藝、技巧得到了繼承與弘揚。

陳巧茹表演川劇變臉 攝影 王新榮

目前,藝術院校也開設了大量的文化課程,但這些課程與技術傳承之間由于缺少一個中介環節,以致與程式技術傳承難以互為表里、相得益彰,形成相互分離的兩張皮。這個中介環節就是前輩藝人,他們根據自己的感悟、體驗以及價值判斷所總結出來的經驗之談,通過口傳心授,令他們的徒弟茅塞頓開,如醍醐灌頂,終生受益。

當前,以習近平為總書記的黨中央極為重視弘揚與發展傳統文化,讓我們看到已經嚴重斷裂的文化傳統早晚有一天會得到修復、連接,前景是光明的。但是,這種修復恐怕要經過一代或兩代人的不懈努力,因此,我們現在要做的不應該是消極等待,而應該在力所能及的范圍內主動地為戲曲傳承貢獻力量。當務之急就是恢復傳統的師徒制與口傳心授,資金投入是必不可少的。盡管這可能是權宜之計,然而,卻是今后一段時間重要的行之有效的傳承途徑。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊