特色展覽,變著法的來!

——二○一四年全國美術館館藏精品展出季開始驗收評審

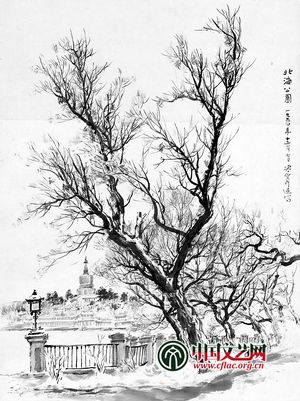

在深圳市關山月美術館推出的“南北風采——關山月北京寫生專題展”中,關山月1954年北京寫生作品《北海公園之一》與現在北海公園實景照片對比展出

40個精品展覽,展出藏品超過5700件,首展館藏作品達58%,推廣活動近150場,隨著入選各美術館館藏精品展覽的陸續結束,2014年全國美術館館藏精品展出季也進入總結驗收階段。1月8日,2014年全國美術館館藏精品展出季驗收評審會在京召開,39家入選項目的美術館代表向文化部領導、專家評委以及媒體代表匯報了入選項目的實施情況。

2014年全國美術館館藏精品展出季活動共有41個展覽項目入選活動目錄(1家因館舍改造未能在2014年實施,1家因故未參加評審會),涵蓋北京、廣東、天津、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、重慶、陜西等諸多省市的不同層級的美術館機構。和2012年28個展覽入選、2013年30個展覽入選相比,本屆入選展覽大幅增多。無論是大館也好小館也罷,館藏精品終究有限,展覽做來做去很容易就沒了新意,如何在有限藏品上動腦筋,變著法的出新,各大美術館著實下了一番功夫。

從單純藏品展覽上升到學術研究:對中國畫寫生問題的關注

20世紀以來,社會的變化與中西文化相互碰撞,使得傳統的寫生觀和寫生方式遭到了質疑和挑戰。究竟什么是傳統的寫生?它與西方寫生有什么不同?為什么要強調傳統的寫生觀和寫生方式?有沒有可能將中西的寫生觀互融?如何在具體的創作中實踐傳統的寫生觀?諸如此類的問題,是潘天壽及其同時代的畫家關注的熱點問題。

潘天壽寫生研究展是潘天壽紀念館此次館藏精品展出季推出的展覽項目,它的成功之處在于展覽引發了對當下中國畫寫生的思考,從而將其推向了學術的高度。潘天壽在上世紀五六十年代多次到自然中去,他的很多代表作就創作于這一時期。展覽以潘天壽紀念館所藏潘天壽寫生作品為主體展示對象,通過實景照片—寫生手稿—作品的對比展陳方式,一方面呈現了潘天壽上世紀五六十年代寫生的歷程,另一方面也展現了潘天壽對心源、舍取與布置、形理神等中國畫寫生理論的理解和認識,通過梳理潘天壽的寫生實踐和寫生觀,重新回到20世紀中期中國畫寫生面臨的問題,展現一個特殊的歷史時期與藝術家的創造,對中國畫當下的寫生教育和實踐產生了很好的啟示和借鑒作用。

同樣關注到寫生問題的還有深圳市關山月美術館。上世紀50年代,關山月作為新國畫改革的重要踐行者之一,努力將現場寫生作為探索中國畫轉型的重要途徑,曾于1954年、1956年兩赴首都北京,創作了20多幅寫生作品,他以寫實的筆墨描繪了北京的景致,表達了其對新中國首都嶄新氣息的美好憧憬,也展現了新中國成立初期新文藝背景下藝術家們的思考與創作。“南風北采——關山月北京寫生專題展”將關山月上世紀50年代的北京寫生置于新中國成立17年中國畫轉型時期的美術史背景中,以作品與實景照片以及文獻對比的形式,體現了關山月寫生的視野、技法、理念等,回答了寫生的筆調如何與寫實風格對接,怎樣在寫生中完成了對于中國畫表現語匯的創新、實現對中國山水畫藝術意境的開拓轉化等學術問題。“上世紀50年代寫生的重要特點就是對景寫生,對景致的科學觀察和描繪是國畫改革的重要方式,所以很多寫生都是有景可尋的。我們重訪了北京,尋找關山月當年的寫生地點和視角,通過攝影照片的對比還原其寫生的具體觀察。觀看這一系列作品,我們實際上是在重新感受和模擬關山月當年對景寫生的視覺。”展覽策展人、深圳市關山月美術館館長陳湘波說。

辦觀眾看得懂的展覽:換一種方式敘述與體驗

近年來,各類展覽呈現蓬勃發展之勢,如雨后春筍般呈現在觀眾面前,滿足著觀眾對文化藝術的好奇心,然而展覽策展方式的雷同、展覽作品信息的缺乏等問題也使得觀眾只能進去走馬觀花地匆匆轉上一圈,毫無收獲地離開。觀展人次成為各個美術館衡量展覽舉辦成功與否的重要數據之一,但是僅僅吸引觀眾走進去就是辦展的最終目的嗎?此次41個入選項目在這方面有了很大的改善,紛紛表示要辦觀眾看得懂的展覽,不僅走進去,還要有所收獲。

“窮人家的孩子,能夠長大成人,在社會上出頭的,真是難若登天。我是窮窩子里生長大的,到老總算有了一點微名。回想著一生的經歷,千言萬語,百感交集,從哪里說起呢?”這是北京畫院美術館“人生若寄——齊白石的手札情思”展覽的引言,展覽拋卻了以往觀眾在策展人敘述帶領下參觀的固有模式,以“白石老人自述”為線索貫穿整個展覽,以第一人稱“我”來導引觀眾,在老人的娓娓道來中觀眾可以細細體味他坎坷、艱難,而又豐富、精彩的一生。這樣的展陳方式不僅為觀眾提供了最為詳實的史料,同時也更加符合白石老人質樸、純真的性情。如此一來,觀眾便仿佛置身展覽中,而不是展覽之外,甚至可以將自己模擬為白石老人,身臨其境地體驗一次多彩的傳奇人生,努力營造出兩者在同一場域下相互對話交流的感受,不僅拉近了觀眾與白石老人的時空距離、提高了觀眾的觀展興趣,而且會給觀眾留下非常深刻的印象。有時候,換一種方式敘述,會收到意想不到的效果。

為了能讓觀眾更好地了解作品以及作品的時代背景與背后的故事,除了配備詳細的文字解釋外,微信、微博、手機客戶端、語音導覽、360度全景圖等輪番上陣。這其中比較有意思的要數深圳市關山月美術館了。展覽中,除了老游園圖、老明信片、老書籍、游記、詩歌、還原關山月所處的50年代北京的記憶、現場、文化氣息、歷史語境和展覽現場的作品都配有微信語音導覽,觀眾可以通過掃描每幅作品標簽上的微信二維碼,深入了解更多的作品背景知識外,更有意思的要數大型電子互動觸摸屏“寫生地圖”了,它將首都歷史地圖與當時藝術家經常出沒的寫生地結合,如果你點擊頤和園或是北海公園,就會出現實景照片與手稿圖、作品圖的相關對照信息,既游了園、看了景,又欣賞了畫。中國美協分黨組書記、駐會副主席吳長江表示,新媒體手段的運用,幫助了不是從事本專業的觀眾了解了美術創作的相關情況,同時也是提高了觀眾的鑒賞能力。

發掘藏品與地域文化的關系:讓廣闊大地上的文化遺產“活起來”

“以藏品為中心,強調對藏品的發掘和重新梳理,注重藏品和地域文化的關系。”《美術》雜志執行主編尚輝對部分展覽作了這樣的評價。浙江美術館近年來重點收藏和展覽反映浙江美術發展淵源,特別是近現代浙江籍和在浙江有重要美術活動的美術家作品、文物、文獻以及國內外有重要影響的美術流派、美術家代表作品及文獻;當代美術創作、美術研究代表性成果;古代美術、現代美術、民間美術、工藝美術精品,逐步建立起反映當代美術發展水平和浙江美術大省建設的美術藏品體系,正因為如此成就了“淵源·圓緣——浙江美術館開館五周年館藏精品展”的廣泛好評,在這一展覽上觀眾看到了具有濃郁地域特色的包括繪畫、民間工藝等經典作品。

關中皮影以造型質樸大氣、富于裝飾性而聞名遐邇,同時制作上精良考究,藝術上精致工巧,在全國皮影藝術中特色鮮明、風格突出,占有重要地位。民間皮影收藏一直是陜西省美術博物館的重要收藏門類。陜西省美術博物館地處十三朝文化古都西安,地域文化資源豐富,關中地區又是中國皮影戲的發源地,這些極富地域特色的皮影藝術為陜西省美術博物館的收藏提供了豐富的資源。為了增加“關中皮影——陜西省美術博物館館藏清代皮影展”的豐富性和趣味性,主辦方還特意走訪了民間皮影藝人,并拍下他們制作與表演皮影的照片,講述了皮影這一文化遺產背后的故事,很是生動。中國藝術報社社長向云駒認為,這樣的展覽不僅讓美術館館藏精品活了起來,同時結合地域文化特色和本地相關藝術史,使得當地的文化遺產也活了起來,展覽也變得更加靈活多樣。

自2012年開始,文化部開始舉辦全國美術館館藏精品展出季活動,已經連續舉辦三年。從2013年開始,該活動也納入文化部實施的“國家美術收藏工程”,得到國家財政專項支持。

此項活動從美術館的藏品研究展示、宣傳推廣工作入手,通過項目扶持的方式,引導美術館加強對藏品的研究利用和對當代美術創作的引導,在提升美術館的公共文化服務能力的同時讓更多優秀美術作品能夠惠及群眾。此次展出季活動反映出各大美術館的展覽整體水平在穩步提升、展陳理念更加豐富多元、公共教育涉及面越來越廣、宣傳手段也越來越高端。構建全國美術館目錄,加強信息的開放性;拆除圍墻不設壁壘,加強各個美術館間的交流互動,成為眾多美術館新的呼聲。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊