沈偉:中國文化現在太躁動,缺乏對品質的要求

我喜愛中國的古典文化,古典詩詞和古典哲學,特別是宋明文化文風,表演藝術中最欣賞的是戲曲。我覺得現代的中國文化在發展之中,但對傳統文化的承續還是有它的欠缺之處。我認為中國文化現在太躁動,缺乏對品質的要求。

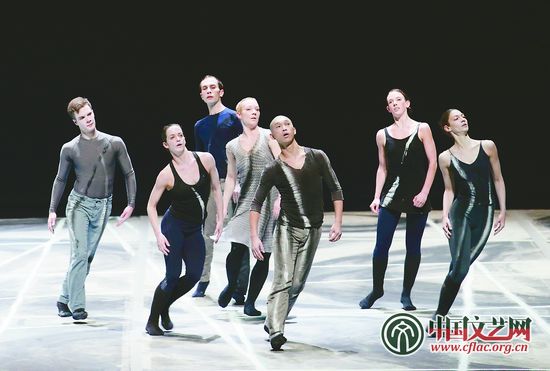

沈偉編舞作品《春之祭》

在本屆中國上海國際藝術節期間,兩位在世界享有盛譽的編舞大師林懷民與沈偉都攜作品參演。相較于在中國大陸已有極高知名度的臺灣“云門舞集”創始人林懷民,近年在西方世界享有盛名、巡演不斷的沈偉直到2012年才首度率舞團回國公演。10月25日、26日,沈偉應藝術節之邀攜《春之祭》《聲希》兩部扛鼎之作首度與上海觀眾見面。

作為華人舞蹈界的驕傲,沈偉與林懷民二人在許多場合被相提并論絕非偶然。年過六旬的林懷民是華人現代舞的拓荒者,而上世紀60年代生人的沈偉是中國大陸第一代現代舞者。他們都是國際大獎的得主,林懷民在去年獲頒美國舞蹈節終身成就獎,而沈偉十年前就將舞蹈界的“奧斯卡獎”——“尼金斯基獎”納入囊中。這兩位舞蹈家攜力作在藝術節舞臺“交相輝映”,也成為今年舞蹈界的一段佳話。如果說林懷民的舞蹈向世界展現了東方的意蘊與哲學,那么沈偉則是在東西方文化之間完成了結合與轉換,生發出獨具一格的美學。

2008年,長居紐約的沈偉受張藝謀、蔡國強力邀,加入了北京奧運會開幕式的創作團隊,8分鐘的《畫卷》將中國水墨的意境融入黑衣舞者的身體,勾畫出筆意連綿的山水卷軸,驚艷了數億觀眾。然而自2000年在紐約創辦自己的舞團“沈偉舞蹈藝術”后,沈偉多年來受世界各地一流藝術節與藝術機構委約創作,巡演檔期往往安排到數年之后。雖然沈偉一直盼望回國演出,卻直到2012年才攜《春之祭》和《天梯》兩部作品來到國家大劇院。此次沈偉首度攜全團訪滬,除了被各國媒體、評論家推崇備至的舞蹈作品《春之祭》是繼2012年之后再度來華,還特別奉上了他的成名之作《聲希》,以及最新舞作《集體措施》的兩個選段。在此次演出前,本報記者用郵件采訪的方式對身在紐約的沈偉做了獨家采訪。

○記者:離開國內那么長時間了,會不會感覺回國演出的時光有點晚?回國的直觀感受是怎樣的?畢竟近幾年中國的文藝市場發生了很大的變化,您認為比起國外的普遍狀況來說,舞者的生存環境怎么樣?

●沈偉:我并不覺得晚。回國感覺到這兩年中國現在對舞蹈藝術的重視提升了許多,希望中國可以繼續加強對藝術的支持和關注。談到舞者的生存,我們所說的舞者有兩種,一種是出了學校就進入到舞蹈團體的,還有的則是沒有入團的。入團的有工資,經濟狀態比較穩定,另外一部分沒有入團的生存條件則比較不穩定,有時候需要接一些商業性質的演出。對于編舞來說,國外會有更多的來自基金會的支持,所以他們不需要迫于生計而違心地接商業性質的演出,他們能夠更專心地作自己的藝術,但是這也不是說國外的編舞們就生存得很容易,因為不是說人人都能獲得基金會的支持,只有有潛力和特別努力的人才能得到基金會的青睞,這不是一蹴而就的,是一個日積月累的過程。

○記者:2012年您在國家大劇院的演出讓人大開眼界,但是票賣得并不好,你曾說過“全世界都是我們還沒去,票都賣光了,反而國內不是這樣”,是否有“近鄉情怯”的感覺,原本最熟悉的人變得最陌生?

●沈偉:有一點這樣的感覺,但是也可以理解。因為過去,中國大部分觀眾對某些比較不一樣的藝術風格的接受度并不是很高,不過近兩年這種情況在慢慢地發生改變,希望不久后各種各樣的藝術都能夠真的做到滲透到老百姓的日常生活中去。

○記者:這幾年林懷民以及“云門舞集”在大陸市場上很是“接地氣”,知名度相當之高,尤其是在文藝青年群體中,還有“云門”與“云門2”這樣的結構,針對不同的受眾與市場,可以說在舞團經營方面還是下了一番功夫。那么對沈偉舞團發展的預期是什么?

●沈偉:“沈偉舞蹈藝術”也在努力地融入大陸市場。“云門”在大陸比我們知名度高是由許多原因造成的。我來舉一個最簡單的例子,“云門舞集”來大陸演出,是從臺灣飛過來,而“沈偉舞蹈藝術”則是從紐約飛過來,光是所有舞者的飛機票的費用就要比“云門舞集”高出許多,諸如這樣的因素使得中國文化組織邀請“沈偉舞蹈藝術”來演出的費用很高,因此也更困難。不過,但凡我們有機會來到大陸演出,我都是非常重視的,比如我這次根據首都博物館的環境為其量身改編了《聲希之夜》,為的是給大陸的觀眾們最特別的美感享受。這次中國之行前期,我也是在舞團事務十分繁忙的情況下抽出時間飛到上海、北京來設計演出方案,以確保高質量的演出。

○記者:沈偉舞團有各種膚色各種國籍的舞者,可以說是非常國際化的,在藝術溝通方面有沒有一些特別的心得和故事?

●沈偉:有很多,造成個體特殊性的原因不只是因為國籍不同,每個人的成長以及教育背景也都是不一樣的。學習讓每個不同的人理解我的文化背景、我的藝術構想對我來說是一個成長的過程。在這個過程中,我也嘗試去從他們的視角觀察我的藝術,于是我也收獲了新鮮的觀點。我覺得在這個過程中就是要有耐心,了解不同的文化需要耐心,折射到大的方面來說,其實做任何事都要有耐心,不然什么也做不好。

○記者:湖南是人杰地靈的地方,出生于湖南的您從小接受戲曲以及美術的滋養,比如藝術家譚盾會以家鄉做文章,把一些兒時記憶以及湖南特有的民族內涵運用到創作中,您在編創舞蹈作品時會考慮一些鄉土民風的題材嗎?戲曲與美術對于您的影響是什么?可否講一些故事呢?

●沈偉:我是個特別熱愛中國傳統文化的人,我在2005年-2007年林肯中心藝術節做的《二進宮》就是一個體現。當時非常不容易,沒有任何人支持,是我自己出資做的。出于我對中國文化、戲劇的熱愛,我花了兩年時間研究怎樣將中國文化最好地呈現在國際舞臺上。《二進宮》后來在荷蘭國家歌劇院演出也獲得了非常大的成功。當時我也是把中國的戲劇演員帶到國際上巡演。我的另外一部作品《連接轉換》或許乍看上去不夠中國但是其中其實是有著中國文化的底蘊和中國書法的神韻的。我覺得我的藝術重在體現的是中國藝術的神,而不只是形。

○記者:請談談在上海國際藝術節亮相的《春之祭》和《聲希》吧?是您創作于10年前的作品了,在每次演出的過程中會新加入一些東西還是維持經典的樣子?在常演的過程中會有一些新的體悟嗎?

●沈偉:當我于1989年第一次聽到斯特拉文斯基的《春之祭》時,就被該曲譜豐富、具有喚起作用的質感給迷住了。在之后的12年里,我對這個樂曲的創作興趣與日俱增,最終在2001年早期開始了對其的深度研究。斯特拉文斯基的樂譜構造中既有技巧上的復雜性,又飽含敘述上的激情。在仔細聽了樂曲之后,我發掘了一些身體系統和舞步方面的想法來與這音樂中所尋得的質感對搭。而“聲息”一詞源于老子的《道德經》中的“大音希聲,大象無形”,作品蘊含著一種東方哲學對宇宙和生命的宏觀意識。舞者們著重于利用內在的能量,從肌膚出發去感受細膩,感受由于身體不適而來的空虛感。這部作品中沒有戲劇沖突和個人情感的介入,是一種關于謙遜、真理和真摯的冥思。

這次在上海上演的《春之祭》和《聲希》會維持它們經典的版本。每次演出時,我總是愛觀察不同觀眾的不同反應,我覺得那很有趣,也能讓我思考。另外,因為已經這么多年了,新老舞者也有更替,同樣的舞蹈動作在不同的人身上會有不同的質感,這種化學反應也很有意思。

○記者:11月3日、4日將在首都博物館演出的“博物館系列”《聲希之夜》會是怎樣的一種體驗?是如何設想和編創的呢?場地與空間,在您的舞蹈作品中一直是非常重要的,請具體談談這方面的想法。

●沈偉:《聲希之夜》是為首博專門打造的,其中《連接轉換》體現了中國書法的神韻,《聲希》體現了中國文化的精氣。我使用首博館內的中國牌坊作舞臺背景,也專門作了裝置作品,這場表演會是非常特別的。這次首博的空間非常大,我們加入了一些新的因素,比如兩個大型的樓梯,其中一個是用鋼筋做的,另外一個是滑面的。演出中也會有多媒體的加入。我總是花費很多時間來思考對于整個空間結構上的設計,我希望這次我們所做的一切能夠打開觀眾的感觀,給他們難忘的體驗。

○記者:隨著對西方文化越來越了解,更想了解您心目中的中國文化是什么概念?現在的整體狀況是怎樣的?

●沈偉:我喜愛中國的古典文化,古典詩詞和古典哲學,特別是宋明文化文風,表演藝術中最欣賞的是戲曲。我覺得現代的中國文化在發展之中,但對傳統文化的承續還是有它的欠缺之處。我認為中國文化現在太躁動,缺乏對品質的要求。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊