中國歌劇面臨的首要問題,是創(chuàng)作者自身的問題

——訪著名作曲家郝維亞

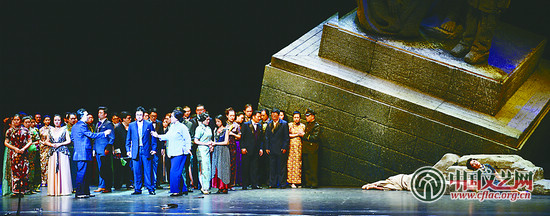

廖昌永領(lǐng)銜歌劇《一江春水》

“電影可以比較準(zhǔn)確地反映生活原貌,無論是人物的心理節(jié)奏還是觀眾看到的影像,都是對生活的高度模仿。但舞臺劇不以忠實地反映生活原始狀態(tài)為核心。”

“好聽的歌曲、詠嘆調(diào)一首接一首,因為這些寫太多了,最后都不好聽了。在歌劇音樂中,音樂表現(xiàn)力、音樂層次并不是很重要,最重要的還是有戲劇矛盾沖突的音樂,這個是更難的。”

郝維亞的聲音很有磁性:“ 一江春水向東流,意味著什么?問君能有幾多愁啊。”作為第十六屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)的開幕大戲,四幕歌劇《一江春水》日前在上海大劇院上演,郝維亞是本劇的作曲。《一江春水》根據(jù)1947年上映的電影《一江春水向東流》改編,相比電影,歌劇有一個更加悲愴的結(jié)尾:主人公張忠良身邊的三個女人素芬、王麗珍和何文艷最后均死去了。“這就是舞臺藝術(shù),需要在很小的空間里、很短暫的時間里,給予強(qiáng)大的悲劇意識。這個結(jié)尾的調(diào)整,在舞臺上會很有力量。”郝維亞解釋,“還有一個目的,是為了懲罰張忠良。對一個人的折磨和審判,其實不是讓他承受肉體的痛苦。設(shè)想一下,你愛的三個女人都在瞬間沒了,就算你活著,也會有無盡的痛苦伴隨,就像一江春水流不盡。”

>>幾乎把歌劇演唱的聲部用全

在郝維亞看來,電影和舞臺劇,是兩種大相徑庭的藝術(shù)形式。“電影可以比較準(zhǔn)確地反映生活原貌,無論是人物的心理節(jié)奏還是觀眾看到的影像,都是對生活的高度模仿。但舞臺劇不以忠實地反映生活原始狀態(tài)為核心。”于是,在歌劇《一江春水》里,將原電影中的故事提煉出幾組人物關(guān)系,在四幕演出中講述矛盾沖突和人物命運(yùn)走向。四幕中的故事,分別發(fā)生在上海、武漢、重慶、上海。場景高度濃縮,比如第一幕一開場,就是在上流社會的舞會上,張忠良為抗戰(zhàn)募捐,王麗珍和何文艷表姐妹,對其一見傾心。

《一江春水》是郝維亞寫的時間跨度最長、故事情節(jié)和人物關(guān)系最復(fù)雜的一部歌劇。2010年接到這個作品的委約,中間斷斷續(xù)續(xù)寫了4年時間,“最后這一兩年時間寫得最多,投入大,也比較累”。尤其是最后一幕。“原電影的最后,就是三個女性形象在一場戲里出現(xiàn),是中國電影史上很有名的一場戲,非常了不起。我們的最后一幕也是在舞會的情境下拉開,悲劇接踵而來,幾個人在7分鐘內(nèi)全死光,張力很大。”

現(xiàn)在回過頭來看,郝維亞發(fā)現(xiàn)自己幾乎把歌劇演唱的聲部用全了。飾演男一號張忠良的廖昌永,是男中音。“男中音的聲音總是有很大說服力的。”張忠良的弟弟張忠民,和哥哥走了相反的人生道路,參加革命打游擊去了。“這個角色我需要一個男高音,顯得年輕一點。”王麗珍的干爹,這個角色適合男低音來唱。

對三個關(guān)鍵的女性形象,郝維亞不想?yún)^(qū)分孰輕孰重。“如果我把過多的音樂給到原配素芬身上,實際上就是一種態(tài)度,意味著我們僅僅把張忠良處理成一個現(xiàn)代版陳世美。”他解釋,“對于創(chuàng)作者而言,對人物命運(yùn)走向的安排,和某種意義上的審判,似乎應(yīng)該挖掘得深一點。對于弱者的同情是必需的,但似乎應(yīng)該追問下,是什么原因讓他拋棄了自己的妻子,這其中有個性的軟弱,面對誘惑的欲罷不能,甚至還有不能回避的8年戰(zhàn)爭。”把三個女人看得同樣重要的郝維亞,最終把抒情女高音和花腔女高音給了素芬和王麗珍,表姐何文艷和一些配角,則唱女中音。

四幕歌劇《一江春水》在上海首演時的劇照

>>演出開始那一刻,所有的權(quán)利都交給指揮了

在《一江春水》中,郝維亞和指揮湯沐海、導(dǎo)演易立明等人合作。在他看來,這種合作是微妙的。“7點半演出開始的那一刻,我的任務(wù)早已完成,導(dǎo)演的任務(wù)也完成了,所有的權(quán)利都交給指揮了,所有人上臺的表演,燈光、舞臺的切換,都是以指揮的速度和要求走的。”

他很感謝這兩位合作者。“湯沐海給了我很好的關(guān)于創(chuàng)造力和想象力的解釋,尤其在音樂上,他對我的音樂的演繹經(jīng)常出乎我的意料,也經(jīng)常把我逼到一個很尷尬的境地,總問你還有嗎?只要你有想法,我就會把你的想法變得更好。于是作曲家就要不斷地自責(zé)和自我追問:還有想法嗎?”

和易立明是多年老友,郝維亞贊嘆他對舞臺的強(qiáng)大控制力,“流暢感做得很好”。“他熱愛這個題材,貢獻(xiàn)了很多主意,《一江春水》這個名字就是他定的,原來跟原電影一樣叫《一江春水向東流》。”他介紹,為了這部歌劇,易立明幾年前就自己學(xué)習(xí)了音樂,現(xiàn)在能熟練地閱讀鋼琴譜和總譜。“在排練時,他永遠(yuǎn)根據(jù)音樂的提示和要求,去調(diào)整演員的表演和燈光的變換等等。就憑這一點,他已經(jīng)是一個很優(yōu)秀的歌劇導(dǎo)演。”在舞美設(shè)計上,郝維亞覺得易立明不是去堆砌,而是通過舞美很強(qiáng)烈地傳達(dá)出其對人物命運(yùn)和時代背景的認(rèn)識。

>>寫作時永遠(yuǎn)在強(qiáng)調(diào)的是戲劇性

作為導(dǎo)演,易立明一直強(qiáng)調(diào),戲劇性要跟著音樂走。作為作曲的郝維亞,說自己在寫作時永遠(yuǎn)在強(qiáng)調(diào)的則是戲劇性。“熟悉話劇的觀眾都知道,主人公在一件事情完成之后,往往會有一段內(nèi)心獨白,這個獨白往往會有排比句,或者詩意的語言。但如果一個人在舞臺上從頭到尾都是這樣的排比句,你還愛看嗎?”他分析,“毫無疑問,觀眾愛看的還是舞臺上的戲劇矛盾沖突,看各種舞臺行動。”

所以,對于歌劇這種以音樂為主的舞臺劇,郝維亞創(chuàng)作時,首先要完成的是對戲劇人物的塑造,在戰(zhàn)爭場面、舞會場面及殺戮場面中,表現(xiàn)人物的命運(yùn)起伏和喜怒哀樂,“只有把這些完成好了,才能把歌劇推向一個抒情點”。很多人問他,覺得中國歌劇在創(chuàng)作上的問題是什么,他覺得問題就出在:“我們寫得太好聽了。”“好聽的歌曲、詠嘆調(diào)一首接一首,因為這些寫太多了,最后都不好聽了。在歌劇音樂中,音樂表現(xiàn)力、音樂層次并不是很重要,最重要的還是有戲劇矛盾沖突的音樂,這個是更難的。”

“中國歌劇面臨的首要問題,其實是創(chuàng)作者自身的問題。”郝維亞說,“不要去指責(zé)觀眾欣賞能力不夠,所有的創(chuàng)作者都要問問自己有沒有做好。”他認(rèn)為,只要大家都有做好的決心,更多地學(xué)習(xí)和分析經(jīng)典歌劇的方式技巧,對音樂文本、戲劇文本進(jìn)行研究,從劇本、歌詞、音樂,到舞臺呈現(xiàn)、指揮、樂隊,都用更有力量的方式去表達(dá),我們的歌劇就會有進(jìn)步。

賬號+密碼登錄

手機(jī)+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊