以視聽新媒介活化傳播美術經典

美術史上的經典作品,在社會大眾視野以往主要出現在博物館、美術館和畫冊中,美術名作的審美普及與文化傳播也慣常通過看展覽、翻畫冊來實現。如今,這些美術經典作品及其圖像元素,伴隨著影視媒體技術的發展而不斷活化與延展,新的視聽技術與多元呈現方式,也為傳統的審美接受與美術傳播推開了一扇門、打開了一面窗。

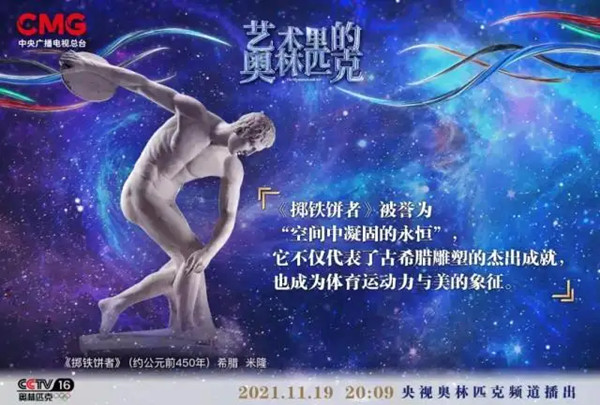

繼2021年初開播的中央廣播電視總臺特別節目《美術經典中的黨史》成為現象級傳播佳作、迅速引發破圈效應之后,2022年總臺春晚舞臺上的《憶江南》《只此青綠》,及今年《藝術里的奧林匹克》《美術里的中國》系列專題節目的相繼播出,都以影視與美術跨界融合作為突破口,共同造就了視聽傳播與造型藝術的融創典范,也形成了一個電視與美術跨界互動的文化現象,開啟了一場影音傳媒與造型藝術緊密結合的時代潮流。這種潮流趨向不僅局限于電視媒介,2021年“七一”前夕的《偉大征程——慶祝中國共產黨成立100周年大型情景史詩》專場演出,即以全息媒介、全景視角、全面門類的藝術手法,精彩呈現了一場令人震撼的音畫交響與視聽史詩,尤其在對于美術語言與畫面營構、光色意境與視覺敘事的設置上,已展示出諸多新創的藝術手法和表現手段,顯現了藝術與科技高度融合給視覺藝術帶來的巨大變化。

以多元媒介的科技手段和視聽語言,如何最大限度地呈現與延展美術經典的魅力?跨領域、多媒介的展現方式,為當下的美術創作與大眾傳播注入了哪些新的觀念和內容?這些都成為這股潮流背后的潛在課題。近年來,因擔任《美術經典中的黨史》《美術里的中國》等節目的學術指導與評論專家工作,筆者對于跨媒介美術傳播有了較為深入的實踐體認,也真切感受到以多元視聽媒介展示與講述美術經典作品,為今天的視覺藝術傳播提供的諸多可能:

其一,新的視聽手段充分發掘了影視表達的敘事潛能,讓經典畫作的靜態畫面“動起來”,繼而讓美術史與家國記憶“活”起來。如在《美術經典中的黨史》節目中,主持人和黨史專家、美術評論專家直接“走入”畫中,借助最新媒體技術手段,從黨史和美術史的雙重視野,全息還原歷史真實,借由美術經典切身感受歷史的溫度。而系列專題片《美術里的中國》通過影視化的敘事手段,近距離觀照畫作并講述背后故事,多角度“移步換景”式的“游賞”畫中景致,展現畫境的多元時空維度,繼而激活了靜態畫境所蘊含的豐富意趣,延展了美術作品的視覺意味與時空意涵。

其二,以新媒體視聽語言復原創作場景,對于復現經典畫作的真實情境,揭示美術創作的多元維度起到了重要作用。如在《美術里的中國》在“行萬里路”的歷程中以鏡頭語言追尋創作過程細節,再以豐富的實景拍攝和后期剪輯,實現對于作品畫境及其背后故事的還原與升華,讓觀眾能在走進畫境的過程中,近讀畫面的微觀細節、肌理質地,走進其背后的人物故事與恢弘歷史。而通過真人“手替”的方式,實景再現還原畫作的創作現場,也使美術這種傳統意義上的“空間藝術”在鏡頭語言之下化為“時間藝術”,經典畫卷的歷史厚度也在熒屏之前緩緩舒展開來。

其三,充分發揮數字媒體科技手段,增強美術作品導賞的可看性和可讀性,既適應了融媒體時代的智識信息傳播規律,也順應了全媒體時代觀眾學習和賞析的需求。如在《藝術里的奧林匹克》等節目中,應用3D建模、XR等技術,營造主觀視角下的物象情境,使繪畫、雕塑作品在片中“活”了起來;4K攝影技術的呈現,更帶領觀眾進入微距世界,營造擬真、炫動的視覺奇觀,也為觀者帶來了未曾感受過的沉浸式、彌漫式的視覺體驗。科技與藝術的有機融合,既取得了大眾審美共鳴,也為美術經典注入了新的生機活力。

當然,在現象和潮流背后,也同時存在可能的局限與問題。譬如,只是讓靜默的畫面“動起來”“炫起來”,往往不足以充分呈現繪畫作品的本體美感、審美特質與完整內涵;反過來看,如果對作品沒有進行深入研究,就生硬地將其動畫化、視效化,可能會曲解作品、誤導觀眾,甚至貽笑大方。因此,有必要清醒地認識到,新媒體視效呈現對于美術經典原作的附加解讀,只能起到輔助導賞的作用,而無法成為美術經典原作的替代品。繪畫、雕塑藝術欣賞特有的靜默性和凝固瞬間的表達,仍是這一類影音導賞所應指向的最終對象和審美目標。

從美術館展墻走向電視熒屏,從“獨樂樂”變為“眾樂樂”,今天以視聽新媒介傳播美術經典的方式與觀念,已然為新時代的美術接受乃至創作、研究提供了新的生發思路和未來空間。而在這一潮流進程中,規避與超越簡單的流行趨向,以多元媒介充分發掘美術本體的寶貴價值,仍然是為這一課題提供深入、持續動力的前提。

(作者:于洋,中國文藝評論家協會會員,中央美術學院中國畫學研究部主任,國家主題性美術創作研究中心副主任)

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊