康有為《開封琉璃塔記》墨跡新見

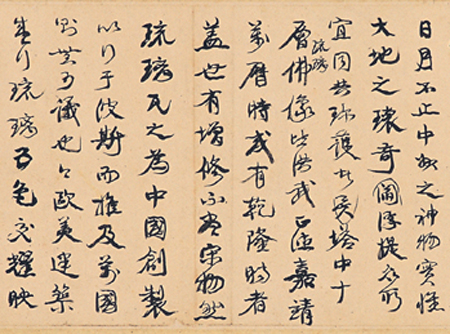

開封琉璃塔記(局部)

民國十二年(1923年)三月,康有為應河南督軍張福來、河南省長張鳳臺的“平原十日之約”,赴游開封。康氏開封之行實乃為洛陽之鋪墊,為下一步與吳佩孚會面制造聲勢。開封似乎很適合作保護國粹、宣揚孔教的演講,他希望能“外求歐美之科學,內保國粹之孔教,力行孔子之道,修身立志,以為天下國家之用”。講演之外,他還游覽禹王臺、龍亭、鐵塔等名勝古跡,至西陵祭光緒皇帝,康氏游興勃勃,不顧老邁,感物興懷,賦詩作聯,題留頗多,其中禹王臺龍亭題聯“文革”中得以幸存;著名的行書《古吹臺感別留題》嵌刻于禹王臺南御書樓下石壁,至今完好。而最為精彩的《開封琉璃塔記》,卻不知何由,沒能刻石。

行草《開封琉璃塔記》,紙本,橫157厘米縱18厘米,凡57行,700余字。琉璃塔又稱開寶寺塔,為汴京著名八景之一。66歲,正是人書俱老,藝術上爐火純青之時。康氏此年的紀年作品蓋有40余件,不僅數量大、范圍廣,而且多為壯游紀行之作,興酣意濃,筆精墨妙,頗多巨制力作。

《開封琉璃塔記》對琉璃塔、開寶寺名稱由來、歷史沿革、建筑工匠、歷次增修等,詳加考述,闡磚之先河,不止中州之神物,實為大地之環奇,且琉璃塔之為萬國師益明矣。但在文物保護上中國卻不及西方,此塔自北宋迄今不足千年,塔中十層琉璃佛像皆世有增修,不盡宋物。因此呼吁保護古跡:“塔舊呼鐵塔失其實,請證其名為琉璃塔,以與百國共珍護之。”此作雖為藁作,文情并茂,書法精妙,堪稱“雙璧”。康氏藁書,與其雄肆開張、茂密沉厚的書法作品碑派風格不同,多屬信筆揮灑,無意于佳者,而且不同時期,風格也不盡一致。

從《開封琉璃塔記》中亦可窺見康有為之書法思考。

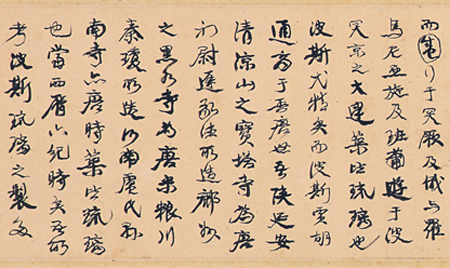

開封琉璃塔記(局部)

早在康有為撰寫《廣藝舟雙楫》的光緒十四年(1888年)前后,已體悟明人均能行草,蓋因帖學大行。而清季碑入纘大統,導致曹法滅絕,書家偏工碑學,草法不興。至京朝名家,亦不解行草使轉頓挫之法,披其簡牘,與正書無異,像鄧石如、張裕釗等碑派名家,現今看來其行草實無足取,而后者以楷法作行草,其簡牘就與正書無異。因此當其尊碑抑帖時,便沒有全盤否定帖學價值而是作了十分客觀的分析:“夫所為軒碑者,為其古人筆法,猶可考見,勝帖之屢翻失真耳。然簡札以妍麗為主,奇情妙理,瑰姿媚態,則帖學為尚也。”同時主張書體既成,欲為行書博其態,則學閣帖。除去實踐的欠缺,用筆尚不能在短期內得到頓悟,這也是他跳不出蘇、米窠臼的原因之一。據此,即有人欲以“帖學情結”,將其簡牘由其書法體系中割離出來,獨作一類。

康氏簡牘辭翰俱佳,為其書法藝術體系中的重要組成部分。自碑學興起以來,由于書家偏工碑刻而荒于行草,擅長簡牘書法的大家少之又少。康氏不僅為清季繼趙之謙以來簡牘書法之卓然大家,而且難能可貴的是,他作為碑派書法的代表人物,能適應潮流,轉變觀念,汲取現代考古新成果,倡導碑帖融合,開書法藝術多樣化發展風氣之先。

筆者注意到,“康體”受《經石峪》《高靈廟》《石門銘》等碑影響很大,橫畫平長,撇捺開張,追求篆情隸意,用筆往往十遲五急,十曲五直,十藏五出,十起五伏,有時似乎刻意求工,白璧之瑕,出乎意料;尤其顯明的是橫畫、波磔,甚至使轉,會動作重復流露習氣。

雖然廿余歲悟帖學之非,《廣藝舟雙楫》已奠定其碑派大師之地位,但書法創作上徹底實現帖碑轉化卻是在康氏50歲之后,標志就是筆法成熟:由腕肘運筆的碑派筆法取代了偏于指運的帖學筆法。其最大特點是:提筆懸腕,中鋒使轉,腕肘肩乃至通身發力送筆,逆入澀行,或提或按,時起時伏;筆畫質量注重塑造古質茂密、厚重寬博的金石氣。行草《開封琉璃塔記》正是在這種理念指導下創作的藝術典型,雖為手稿,也絕無懈筆。惟其如此,當其波撇屈曲,懸腕澀行,以通身之力運筆舒寫意氣時,毫行管抖可能也就成了一種生理反應了。如此小字,如此法筆,盡心精作,才會在撰寫美文同時又創造了完美的藝術。

行草《開封琉璃塔記》,這篇康有為的紀游之作,不幸的是沒能與同時題寫的詩聯一并刊石垂名,昭彰后世;所幸的是歷經劫難后卻保留了珍貴歷史文獻的原始真跡。今天,雖然歷史已過去了近一個世紀,但當我們摩挲手澤,透過點畫墨痕,驀然會觸及那位曾經的“先時人物”的靈魂,恍惚中白發蒼蒼的“天游化人”正蹣跚走來,他奮不顧身,攀上數十米之高的古塔絕頂,俛視汴梁,愴嘆逝波:“城郭猶是,人民已非!”他是在為既傾之大清王朝“明知其不可為而為之”,他是在做復辟舊朝之夢。南海嘗言書法“可著圣道,可發王制,可洞人理,可窮物變”,把手余溫,俯仰嗟詠的同時,也一定會有更深層的領悟。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊