民族歌劇《黨的女兒》:復排是對經典的全方位傳承

1991年,中國共產黨成立70周年,由中國人民解放軍原總政治部歌劇團創排的民族歌劇《黨的女兒》成功首演;2021年,中國共產黨成立100周年,由國家大劇院精心復排新制作的經典民族歌劇《黨的女兒》,于7月13日至18日在該院歌劇院上演。一部歌劇作品,歷時30年重現舞臺,其藝術魅力絲毫沒有削減,短短6天,成為全國關注的熱點,人們從四面八方涌來,只為一睹《黨的女兒》這部經典之作的風采。

民族歌劇《黨的女兒》的經典性,體現在其誕生之初所具備的優良創作基因。本劇劇本根據1958年同名電影文學劇本改編,閻肅(執筆)、王儉、賀東久、王受遠編劇,王祖皆、張卓婭、印青、王錫仁、季承、方天行作曲。劇本創作秉承歌劇化的思維,主線清晰,結構完整,情節豐富,敘述簡潔,序曲、尾聲加6場戲的結構,每場戲設置一個戲劇矛盾點,同時為后一場戲形成合理鋪墊,緊扣人物命運,層層向前推進直至最后高潮;人物塑造避免臉譜化,注重對人物內心情感、人性本質的挖掘;唱詞寫作兼具文學性、戲劇性、音樂性、人物感,一劇之本的成功,為這部歌劇的音樂創作奠定了堅實基礎。

音樂是歌劇的靈魂。《黨的女兒》的音樂,即使在今天看來都是成功而富有新意的。當年創作本劇音樂之時,“決不走老路”是作曲家們的座右銘。因為這樣一種強烈的創新意愿,也讓本劇音樂的創作空間得以拓展。在18天就要完成6場戲的突擊音樂創作中,每一位作曲家都有非常出色的藝術表現。

這部歌劇的故事背景是江西贛南一代,按照通常的創作思路,一定會以江西民間音樂作為主要創作素材。但是作曲家王祖皆認為,江西民歌的風格以抒情見長,雖然自然質樸、甜美動聽,但是缺少戲劇的張力,與本劇所要表現的人物、戲劇故事距離比較大。一個偶然的機會,王祖皆、張卓婭聽到電視里播放晉南蒲劇《蘇三起解》,蒲劇高亢遒勁、剛健粗獷的曲風,讓他們如獲至寶,當即決定《黨的女兒》的音樂創作要走南北融合的路子,即將蒲劇音樂的戲劇特點和江西民間音樂的抒情性特點有機結合,形成本劇獨有的“坐北朝南”的音樂新風格。王祖皆、張卓婭的這種做法也得到了領導和主創的一致肯定和支持。

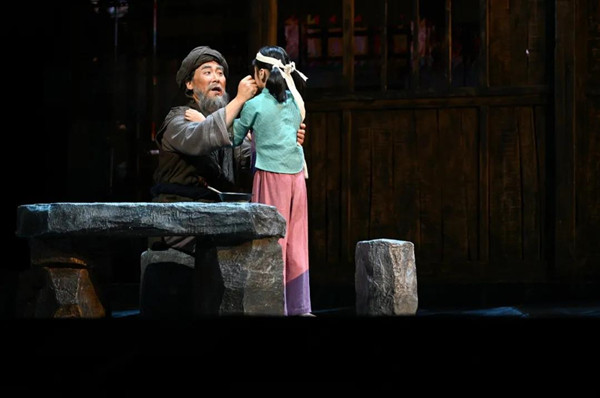

“坐北朝南”的音樂新風格尤其體現在女主人公田玉梅的諸多重要唱段中,比如“血里火里又還魂”“生死與黨心相連”“萬里春色滿家園”,音樂風格的確立讓田玉梅的人物形象更加鮮活生動,具有極強的藝術感染力。除了田玉梅,本劇中七叔公、桂英、馬家輝、鵑妹子等幾個主要人物的音樂形象也很鮮明,個性突出,具有很強的辨識度。

歌劇是綜合性很強的藝術,有了扎實的一度創作,如果沒有精湛的二度呈現,作品的藝術性也會大打折扣。所以,民族歌劇《黨的女兒》的經典性必然體現在1991年首演之時,以彭麗媛、楊洪基等第一代“田玉梅”“七叔公”為代表的歌劇表演藝術家,留下了教科書式的高水準呈現。事實上,彭麗媛當年不僅是二度呈現的演繹者,她還對田玉梅音樂主題的確立、人物形象的塑造、聲樂技巧的展現都積極提出建議,這種編、曲、演三位一體、水乳交融的創作形態,尤其值得今天的歌劇創作者學習借鑒。毫無疑問,當年教科書式的高水準是今天復排《黨的女兒》這部作品的標尺,盡管這個標尺并不容易超越,但標尺就是一面鏡子,標尺高,鏡子的“分辨率”就會高,那些“不是問題的問題”才能纖毫畢現,因此,高標尺決定高質量。

國家大劇院舉全院之力排演民族歌劇《黨的女兒》,復排的過程也是對當年經典創作的一次全方位傳承。雷佳不僅領銜主演,同時也參與到復排工作的方方面面,身兼數職,兢兢業業,成為此次復排工作中的領軍人物。近年來,雷佳雖然參與演出的歌劇作品并不多,但是她在歌劇表演藝術上的起點非常高,從《白毛女》到《黨的女兒》,歷時五六年的時間,始終沒有停止對于中國民族聲樂的國際化探索和積淀。

所謂“經典”,就是經得起時間考驗的典范之作。30年過去了,當民族歌劇《黨的女兒》重新搬上舞臺的時候,它所帶給觀眾藝術上的享受、思想上的震撼,依然是那么強烈和深刻。近年來,很多經典歌劇作品如《白毛女》《小二黑結婚》《洪湖赤衛隊》《江姐》以及《黨的女兒》先后復排,這是前輩留給我們的寶藏,回望這些作品,足以讓我們相信,真正的經典,是不會隨著時間的流逝、時代的發展而湮沒,它們始終會以精深的思想、精湛的藝術、精良的制作,閃耀出奪目的光輝。

(文中圖片來源于“國家大劇院”微信公號,如有侵權,請聯系刪除)

(作者:游暐之,《歌劇》雜志主編)

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊