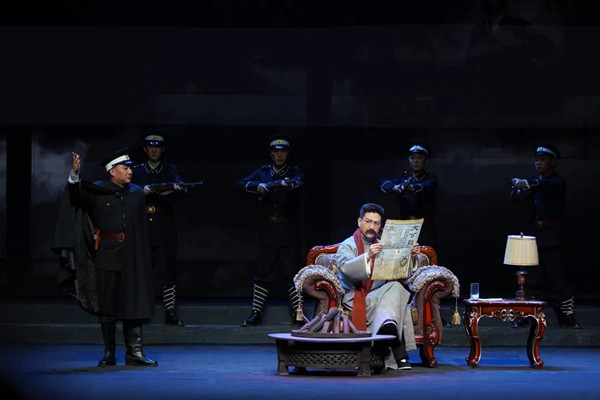

史詩京劇《李大釗》:殷殷風雷起大荒

今年是中國共產(chǎn)黨成立100周年的重要年份。圍繞這個重大時間節(jié)點,全國各地涌現(xiàn)出不少形式多樣、精彩紛呈的優(yōu)秀舞臺作品。這既包含了全國人民對帶領(lǐng)祖國走向繁榮昌盛的偉大執(zhí)政黨所蘊含的濃烈情感,也融匯著對遙遠的100年前神州大地上涌現(xiàn)出來的無數(shù)革命先驅(qū)的深深緬懷。北京京劇院出品的新編現(xiàn)代京劇《李大釗》正是在這樣的時代語境下被創(chuàng)作出來,并走向觀眾的。主創(chuàng)團隊不斷打磨,塑造了近年來舞臺上不可多得的品相精良的現(xiàn)代戲佳作,具備恢弘史詩氣質(zhì),兼有宏大格局和動人情懷。全劇結(jié)構(gòu)工整,將歷史語境、傳統(tǒng)意蘊通過現(xiàn)代導演語匯巧妙結(jié)合,揮灑潑墨與工筆雕琢相互映襯,自如切換;穩(wěn)健的敘事節(jié)奏之中不乏寫意之美。

主創(chuàng)調(diào)動扎實豐厚的知識儲備,憑借對京劇藝術(shù)深湛而獨到的理解,在舞臺上還原了一個擲地有聲的李大釗及周邊人物群像,這種還原針對的不僅是英雄人物的高光軌跡,更是針對一種穿透時空的偉大精神。全劇著重通過細節(jié)刻畫人物,有效避開了空洞說教,忠于歷史又不拘泥,塑造出大義凜然、機智靈活、幽默鮮活的李大釗,賢淑大方、外柔內(nèi)剛、深情似水的趙紉蘭等形象,從情感層面觸動、打動、帶動觀眾,通過京劇舞臺的間離性,在審美心理上產(chǎn)生了沉浸式的觀感。唱段工整動聽,旋律剛?cè)岵⑼褶D(zhuǎn)動人,彰顯了老一輩革命家大無畏的革命浪漫主義精神。唱詞呈現(xiàn)出較強的文學性,寓情于理、寓理于義,緊貼劇情、人物,層次分明,感人至深。

縱觀全劇,留給觀眾最為深刻的印象就是準確。這里的準確不光是指作品對真實歷史還原的準確,更是對人物提煉的準確,對價值觀定位的準確。這三個準確是作品的定盤星,有力夯實了作品的大方向,讓中國共產(chǎn)黨創(chuàng)始人李大釗這樣的重量級人物從歷史深處走向舞臺時,栩栩如生又絕不會荒腔走板。

京劇是寫意的舞臺藝術(shù),要求作者既具備較強的時代提煉能力又不失古典的審美趣味。本劇主體部分分為七場呈現(xiàn),高度凝練地聚焦李大釗生命中七個重要的階段。從鼓勵青年學子追求真理,到營救陳獨秀準備建黨,到積極組織工人運動,再到面對軍閥威逼利誘,掩護戰(zhàn)友保護組織,最終英勇就義。可以說,七折唱段就是七個小故事,每一個故事里都有鮮活的人物和豐滿的沖突,主人公李大釗用自己堅毅的品格和積極的行動把它們串聯(lián)起來,實現(xiàn)了整部作品的點面結(jié)合、融會貫通,進而賦予這部作品戲劇的靈魂。

這部作品在書寫歷史時大膽采用了虛實結(jié)合的藝術(shù)創(chuàng)作手法,這在主旋律題材作品中是不多見的。對于真實歷史應(yīng)該如何認知、如何取舍,本就是個難題,在這個基礎(chǔ)之上,還要充分發(fā)揮藝術(shù)創(chuàng)作的想象力,更是難上加難。值得贊許的是,京劇《李大釗》出色地完成了這一命題。

在第三場營救陳獨秀出城的戲份中,作者虛構(gòu)了一個李大釗喬裝改扮騙過巡警的小故事。這一神來之筆一方面有效增強了戲劇沖突,通過懸念設(shè)置提高了作品的觀賞性,另一方面突出了李大釗機智勇敢而又沉著冷靜的性格特征,通過人物塑造完成度的提升讓舞臺上的英雄活了起來。除此之外,王巡警的通風報信、楊宇霆恩威并施的勸降等戲份都是虛構(gòu)的場景,并無史料支撐。然而,這樣的虛構(gòu)是巧妙的、可信的,是舞臺作品中必不可少又不容易掌控的,這些充滿想象力的細節(jié)也最終實現(xiàn)了四兩撥千斤的舞臺敘事效果。

最為動人的部分,是作者對李大釗人物靈魂的成功捕捉。百年前,在中國共產(chǎn)黨艱難創(chuàng)立的過程里,究竟是什么穿越了時空,反復叩擊著我們當代人的心靈和情感?本劇告訴觀眾,是彼時年輕一代風雷激蕩的萬丈豪情,是他們立誓救國救民的拳拳赤誠。李大釗犧牲時年僅38歲,在籌建共產(chǎn)黨時不過是一個30歲的年輕人。身處亂世的青年楷模,早早預判了國家的強大、民族的復興在未來必然倚仗年輕一代,進而義無反顧地舍棄生命,為的是在神州大地播撒革命的火種。這樣的精神才是最值得書寫的精神。

劇中處處體現(xiàn)著李大釗對年輕人的珍視和關(guān)愛:在此消彼長的主義之爭里,堅定地為眾學生指明了社會主義的方向;在長辛店工人運動中,帶領(lǐng)鄧仲夏、于冰梅等學運領(lǐng)袖為運動積聚力量;在指揮罷工的緊要關(guān)頭慧眼識才,發(fā)展進步青年劉長鎖入黨;在即將被捕的千鈞一發(fā)之際仍不忘銷毀名單,為革命保存年輕力量。舞臺上呈現(xiàn)的諸多情節(jié)反復陳述著一個主題,即100年前年輕的革命家李大釗怎樣用自己的身體力行,鼓舞和激發(fā)著更多年輕人的信念與熱情。

劇中“殷殷風雷起大荒”是筆者最喜歡的一句唱詞。這殷殷風雷不正是萬千青年的真實寫照?他們正從遙遠的天邊滾滾而來,也許暫時還未壯大,但終將爆發(fā)為聲裂屋宇的吶喊。而指引、鞭策他們前行的正是李大釗這樣的歷史先行者、革命播種人。可以說,從今天的視角看出去,李大釗的意義絕不僅僅在于推動建黨這一事實上的行動,更在于在百多年前積貧積弱的神州大地上,樹立起的既熱情浪漫又勇敢堅韌的榜樣的力量。這應(yīng)該也正是本劇想要傳遞出來的精神主旨。

京劇藝術(shù)怎樣在新時代多元文化的沖擊之下繼續(xù)站穩(wěn)腳跟,這是創(chuàng)作者需要面對的無法回避的拷問。可以說,新編現(xiàn)代京劇《李大釗》用一次精彩的創(chuàng)作實踐回答了上述問題:堅守人民立場,擁抱時代精神,讓傳統(tǒng)的京劇舞臺煥發(fā)出嶄新的活力,讓新京劇的殷殷風雷再次崛起于藝術(shù)的曠野,才是廣大京劇愛好者和觀眾的眾望所歸。

(文中圖片來源于“北京京劇院”微信公號,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除)

(作者:林蔚然,《新劇本》雜志主編、一級編劇、劇評人,中國文藝評論家協(xié)會會員)

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊