淺析傳統書法“排異”功能

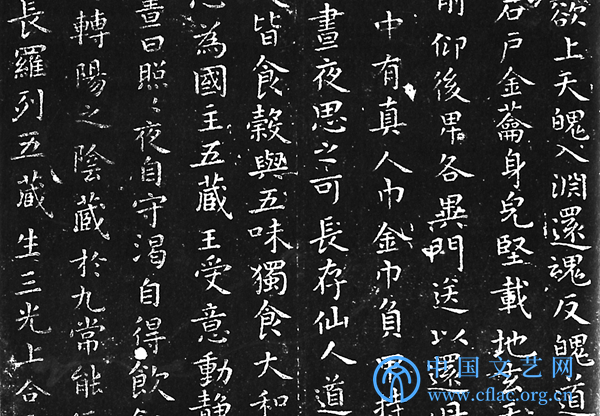

黃庭經(局部) 王羲之

書法藝術強調融合、貫通與兼收并蓄,但也強調排異、獨具與別開生面。所謂“排異”,即排斥異己力量,以保持原生機能、狀態與風貌。在數千年演進過程中,“排異”功能為純潔書法藝術、承傳獨特魅力發揮巨大作用。

排斥俚俗與無益的交融,以保持形體規范與美觀

早期文字蛻變生衍,非規范化俚俗、草率現象一直侵擾文字正常發展。戰國時期,社會普遍存在文字隨意化、臆想化傾向,導致產生大量不可辨識的異體字。諸侯各國或出于風俗習性或出于自身理解,任意賦予文字造型,特別是“蝌蚪文”“鳥蟲書”,因過分顧及其裝飾作用和工藝色彩,一定程度上滑離文字既有發展軌轍。與其他諸侯國相比較,秦國文字單一性較強,雖也有少數異體字,但不僅數量少而且結構懸殊不大,尤其是秦青銅器文字,因強調正統、突出通識、力避俚俗,具有較強的嚴肅性。文字排斥俚俗,從政治出發有利于國家施放號令、統治管理,從文字自身講,“標準”是文字由象形向符號演變的必然要求,各行其形,各取其意,任意改變部首組合與增減筆畫、變異或曲解形體,只能致使文字繁難與不可辨識。

這種形體上的“排異”還表現在對已成熟文字篆、隸、行、楷體的并存并現上。因書寫多元性,導致四體在形態上風貌有別而未歸于一統。篆隸之間雖互為交融,但筆畫“篆曲隸直”始終分明有致。“隸變”對隸書成熟有重要作用,但隸書幾乎與篆書同步發展,并非完全胎脫篆體而成,春秋時《侯馬盟書》《溫縣盟書》標志性筆畫“蠶頭雁尾”就已露端倪,而且后期此筆意始終侍奉于隸體,從未向他體旁逸斜出。《居延漢簡》隸書,波磔分明而且優美,為社會普遍適用,但在同期刻石《五鳳二年刻石》篆文中,不見波磔絲毫痕跡。為保持各自機能與血脈,書論中更是強調四體不同要求,阻隔四體之間茍且親昵與不良交織。正如晉衛鑠《筆陣圖》中說:“結構圓備如篆法,飄飏灑落如章草,兇險可畏如八分,窈窕出入如飛白,耿介特立如鶴頭,郁拔縱橫如古隸。然心存委曲,每為一字,各象其形,斯造妙矣,書道畢矣。”

排斥思潮與板滯的風貌,以保持內質鮮活與靈動

書法受社會文化思潮的滲透與干預,但書法在文化思潮面前維系自身體面與尊嚴,表現得近乎匪夷所思。

以佛教對書法影響為例。佛教強調精神狀態專注一境而不散亂,要心緒寧靜、思慮集中,還有佛理“意象論”“頓悟說”以及“色空觀”等,都被書法作為有益元素加以吸收。但是,書法自身也隨即形成強有力的抗體,來排斥佛教文化思潮的波及。一方面,恣性高揚,反對執著于物,倡導悠游于樂,提倡書法家要做到適心適手,暢所胸懷。書法這門特殊藝術,有著其他藝術所難以比擬的情緒性,富于動感,講究行氣抑揚頓挫與收放自如,正好印證書家內在心理情緒之律動,如果心如死灰,靜水一潭,書法家靈性將枯萎凋謝,作品將不會燦爛鮮活。另一方面,藐視“寫經體”,反對千篇一律、僵死呆滯。在印刷發明之前,佛教經典的弘布流通,都靠書家紙墨抄繕完成,其風格來源主要是漢簡和漢魏時期的楷書新體,這種書體強化正體意味,散發靜謐、莊嚴與凝重的審美特征,部分作品成為書法藝術中的珍品,但因書法與佛教并未建立起對應性的審美互動系統,使得“寫經體”并沒有被書法擱上高位,從未占居書法主流地位,在南朝一直被排拒于文人書法核心之外,即使如東晉王羲之寫《黃庭經》也很少用寫經筆意。在北朝,“寫經體”中表現的強悍雄強風格恰恰又走向了佛理反面。在整個南北朝書法發展中,沒有一位書家以寫經名世,這在一定程度上極大地排斥著佛教對書法審美意識的干擾。

排斥因循與不當的同化,以保持風格獨具與多元

朝代并不是書法風格區別的必然因素,但書法奔涌的長河總是在不同朝代呈現不同的特征。這主要是因為每一朝代書家群體,反對因循前期章制,有意識地規避前人書法藝術高峰,另覓他途從而構建自己的審美家園。晉人深得“中和”之美,唐人無法因循占著便宜,逼迫在“法”與“情”兩個極端付出新的努力。宋書家則更為艱難,既不能沿著晉韻之路繼續拓展而枉費大量才情,也不能承接唐法之宅宇安心蟄居而盡拾前人牙慧。在前朝兩座高峰之間求得“意”的另一山巒。宋蘇軾在他的《東坡集》說:“吾書雖不甚佳,然自出新意,不踐古人,是一快也。”于是“尚意”成為宋朝書法總體特征。盡管時代越往后,可供選擇的形式因素越有限,但排斥因循的傳統,總能使書法發展山重水復疑無路,船到橋頭自然直。

就書家個人而言,排斥同化是書家共性。自我風格對于一個書家至關重要。書家總希望自身能夠創作出獨一無二的藝術作品,這一創作動機,既是一種自身追求,也是書法排異的先天反映。因“排異”,使得他們創作主體意識,立體鮮明地凸現出來,而指向獨特的藝術標桿。晚唐書家釋亞棲《論書》:“凡書通即變。王變白云體,歐變右軍體,柳變歐陽體,永禪師、褚遂良、顏真卿、李邕、虞世南等,并得書中法,后皆自變其體,以傳后世,俱得垂名。若執法不變,縱能入石三分,亦被號為書奴,終非自立之體,是書家之大要。”這段書論表明“排異”才能別開生面而進入書法藝術之堂奧。當然,“排異”不是指不要汲取別人成果,而是指在包容萬方基礎上對自己的一種堅守。書家幾乎都會在別人成果中享用一段時日后才能從別人籬笆下跳出,這樣才會感到自我價值回歸與舍棄仰人鼻息的快樂。

排斥時尚與眼前的喧囂,以保持基因原生與正宗

書法上一直有“回歸古典”“取法源頭”之論,以排斥現時喧囂,這是書法藝術又一理論原點。沒有哪一門藝術比書法更講究要回歸傳統,可以說書法史有多長,崇拜古法歷史就有多長。迄今為止,所能見到最早書論東漢趙壹《非草書》,就是一篇具有強烈排異時尚的書論。在趙壹心目中,書法地位之所以高貴,就是因為它是“天象所垂”“河洛所吐”“圣人所造”,與“當今”草書格格不入。這一厚古薄今思維定勢,在漢代以后始終左右著書論的發展與完善,幾近釀成傳統書法中必須接受而又無法擺脫的宿命警言。

書法之所以排斥眼前喧囂,是因為審美“距離”在誘導與驅動。在藝術審美中,書法創作受制于兩種因素,一是書家情感釋放不會脫離自身處境,不會脫離實際生活,不會脫離滋育他的文化土壤;二是書法賞析恰恰又依靠歷史文化積淀與過去的審美體驗。只有以足夠長的歷史跨越和時代洗汰過、被認同的成熟的經驗作支撐,才能對書法內涵與真諦有所感悟。正是這兩者使得書法過分看重古典而與現世審美保持一段距離。這距離,也促進書家一定程度上縱深探究書法原本,促進書家擺脫實際生活迷人眼目的繽紛亂象,從古典中汲取營養,以保持書法傳承基因的純潔與正宗。

排斥眼前喧囂,可以更好審視現實書風,校正和完善所泛瀾之流弊。宋朝在“尚意”驅使下,文人書法寫意特征產生極強的審美疲勞。對此,元朝書家趙孟頫大力提倡厚古薄今,倡導以晉唐為法鑒,來校正現時瑣細濃艷和險怪霸悍之風,《子昂畫并跋卷》中記載他的話“貴有古意,若無古意,雖工無益”,他身體力行,專心臨摹古碑帖,以晉為準繩,再由此上追溯兩漢先秦,廣涉行楷、今草章草、隸書、小篆乃至籀書,后終得大成。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊