在碑帖的影像里尋找對應——趙雁鴻書法藝術的探索之路

——趙雁鴻書法藝術的探索之路

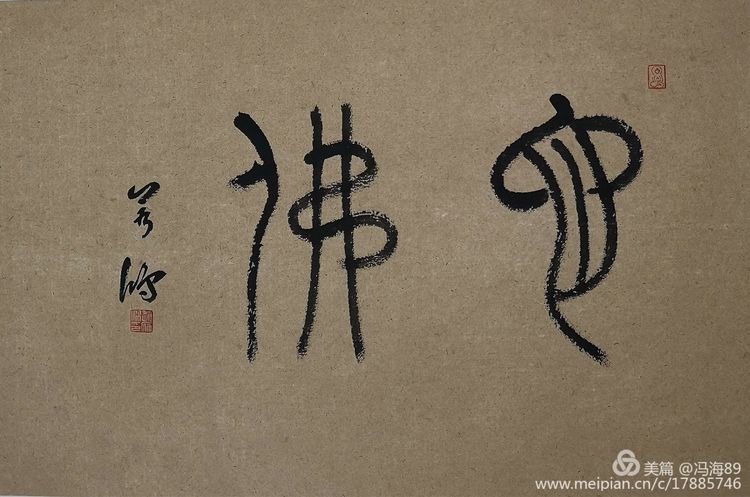

篆、隸、楷、行、草,巍立于書法藝術奇峰的五大殿堂。于書法家而言,登頂拜謁,有兩條路可選:一條是搭纜車而上,一條是杖藜徒步而行。雁鴻選擇的是后者。搭纜車故然有快速抵達之便,但雁鴻力求與藏教信徒對佛陀、佛法的崇敬方式一樣,用身敬、語敬、意敬的虔誠,匍匐在朝圣的路上。

雁鴻認為,朝圣是對教義的尊奉,徒步則是用體悟對話神明的指引。書法的修行固然在筆,更在于心。明心見性,此之謂也。黃葉止啼只不過是方便法,不是絕妙手段。尋找真實的絕妙手段不是通過單一的冥想獲得,而是任心動達于言表,付諸行動和探索。一切經綸都需要親證。心動筆動,意象便在筆、心之間的傳遞中完成一次互證。

古人造字的時候,信息表達是首要功能。而用于表達的書寫工具因時代的蒙昧,木棍、石器、刀具而已。粗略模仿,大概混沌。所以書法的原始面孔,不可避免地呈現出萌芽般的稚嫩。書法的革命當是毛筆出現以后的事情,筆鋒的婉轉運用,給予線條邊緣以無窮的幻象,向美術化方向發展成為書法藝術不可阻擋的歷史潮流,多元的蘊含勃發生命力的點劃線條的表現形式日益成為時代共識——篆隸楷行草五大門類,最終以“法”的高度被加以確定。

但字的書寫、線條的組合,因每個人的不同而呈現多樣化的面孔,它不似幾何圖形是從實物中抽象出來的物理化圖形,而是從意識觀念中抽象出來的意象化圖形。“數畫并施,其形各異,眾點齊列,為體互乖”。書寫的心靈化及氣韻表現成為書法審美的唯一標準。這種圖形的出現及演變,怎樣潛移默化改變了中國人的心理以及行為方式,以至對世界萬物的看法,在眾多中國先哲的身上,有別于西方文明的個性智慧光芒,可謂繽紛多彩,噴然四射。

智慧的獨特,當然來自于文字衍生的文化和思想的特立獨行。

于性情而言,雁鴻就是個特立獨行者。于書法而言,恒如性情,一脈相承。他早年習楷,后入篆,漸為主修。篆,近漢字之源,于此可窺見中國字構成的原始信息,以及中國古典社會信仰、價值觀念和行為方式構成的表意象征,其豐富的人類表情,遠遠超越幾何學、建筑學等給予人類的心理塑造。雁鴻就此被牽引而入,于碑帖琳瑯陳列的繁復線條中,尋找生命的對應。數十年下來,經意不經意間,已然演繹為自律性極高的儀式化行為,在與此關聯的典籍中,在歷史文化演變的軌跡中,捕捉古人生命氣息的律動。

尋找對應,童年的興趣和熱愛是初心。就如同佛說真心、真如一般,從佛到人到動物以至萬事萬物,本自具足,是清凈無染的精神本體,是因緣和合的空朗澄境。雁鴻與書法結緣,是他自性的覺醒。

尋找對應,機緣巧合的提供是發軔。雁鴻說,1996年對他書法藝術的成長來說是一個太過重要的年份。那年山西省舉辦書法講座,他去聽了,沒想到一聽竟聽進去了。如開法眼,如飲醍醐。

尋找對應,書法大家的指引是推動。2006年,雁鴻走進中國書法院研究生班,得到沈鵬、王鏞、劉正成、何應輝、叢文俊、石開等當代大家的指點,將篆書融入了草意的書寫,形成了獨我的個人風格。原本靜態的碑帖是可以被激活的,神與物游,拓展了他的書法空間。

尋找對應,審美趣向的確立是追尋。生于重慶,13歲隨搞地質勘探工作的父親落腳大同(請注意,這一點或許重要)。生于南方,卻不喜歡小巧玲瓏的東西。重慶美,但少有一望無際的遼遠。他喜歡樸拙厚甚至有些殘缺的東西,尤以大開大合之氣象最為心慕。而這一切,大同地域及歷史文化的視覺提供當是極其豐腴。

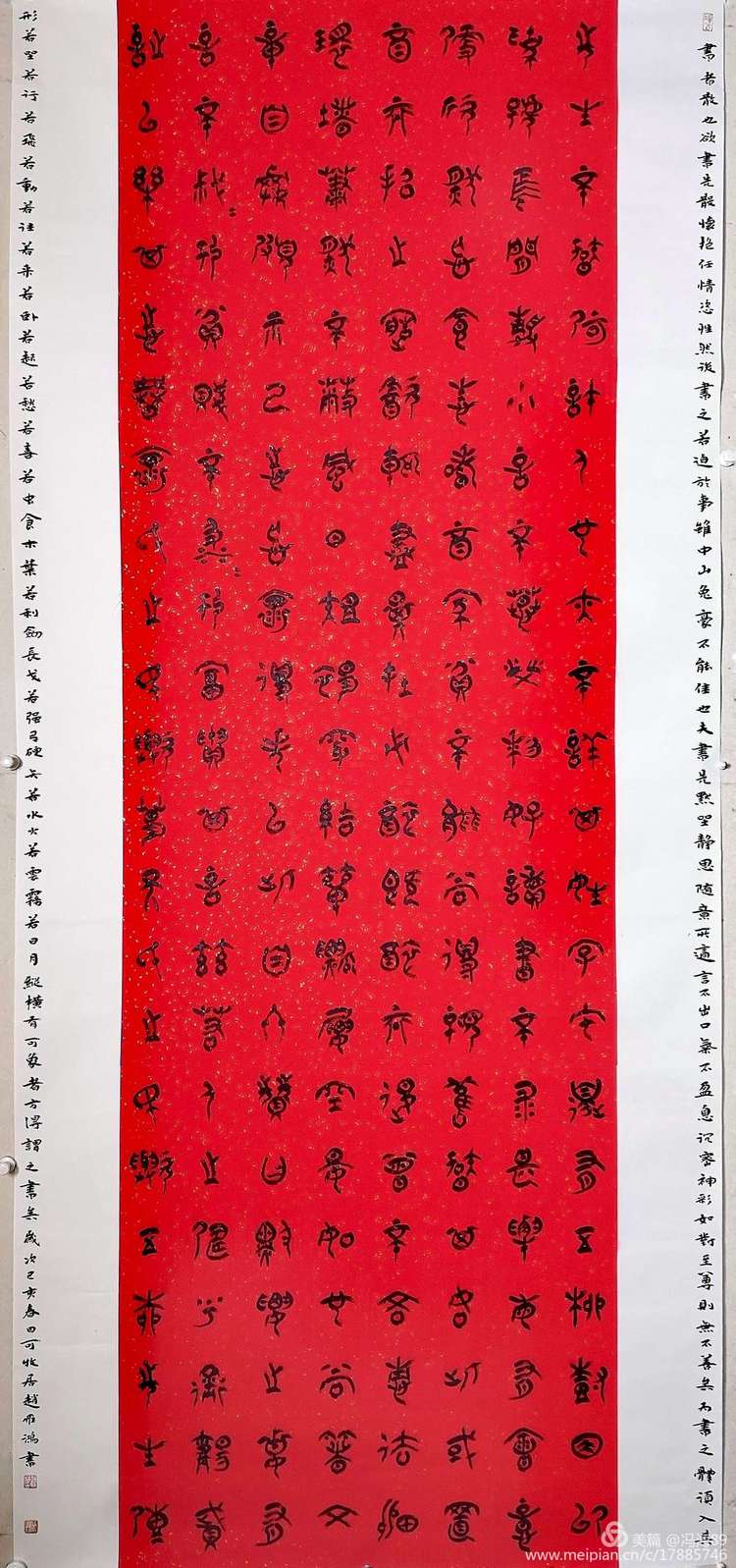

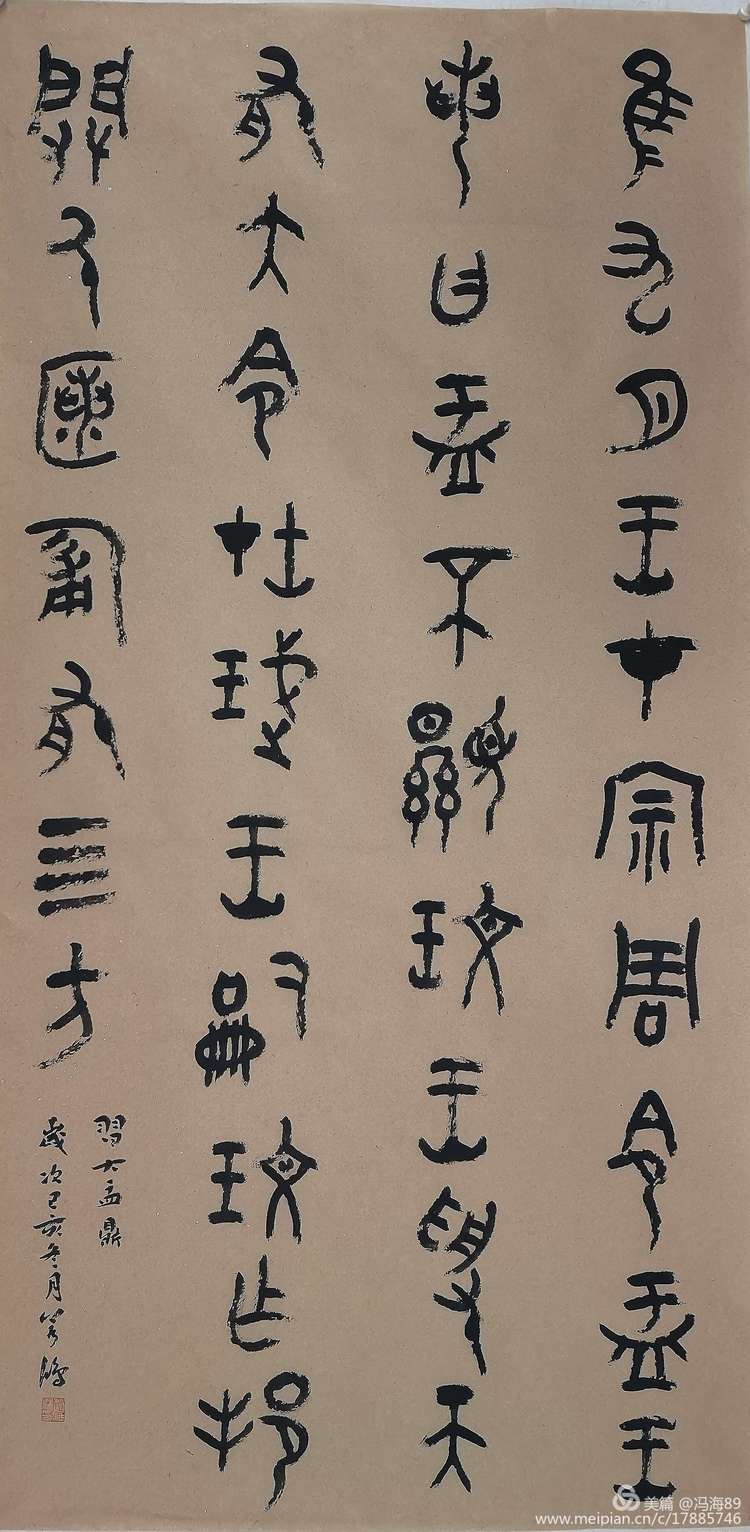

貼近古人,距離是問題。他習金文,久不得法,沒有紙質上的顯化,更看不到性情,雖極盡想象和探索卻不能與心靈所感產生共鳴。直到在博物館看到古人用毛筆書寫在甲骨、簡、帛上的墨跡、朱跡,才頓然開化:原來米早熟了,只欠過篩。一上手,就覺得順暢如流水。金文鑄造之前的模樣竟然是這樣的!往前,他看到了甲骨文的面孔;及后,文字的表情演化,清晰有序,了然于目。至此,他找到了書法語言的自我表達方式。臨寫商周金文、戰國器銘,以及齊系、晉系、楚系、秦系金文與楚簡、秦簡和漢隸等成為他的致力點,上溯三代遺風,下逮明清翰墨,舉凡殷商甲骨,周鼎金文,秦漢碑版,無不用心揣摩。

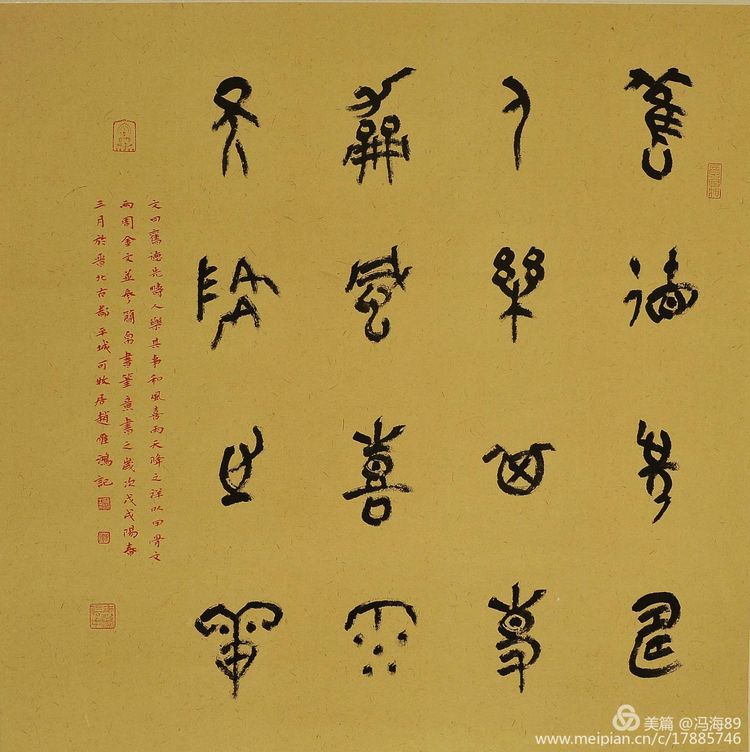

在清篆風靡書壇的當下,與兩千多年前的古人相遇,字貌表現都要受其檢閱,即便是終日對照摩寫也不見得攫其要領。在雁鴻看來,古人的影像,是“形”聚凝于二維,“神”幽渺于高維,今人以古人的影子來進行再創造,物象是次要的,“筆墨神韻”才是審美終極。所以今人習練書法,當是表現而非再現,當是神會而非拜會,是人作為主體意識對物象靈魂的心靈確認。誠如雁鴻老師王友誼先生所評價的那樣:“趙雁鴻的篆書,是很有現代意味的--以古出新,一方面又是新趣疊出……他積學崇古,筆挾元氣,韻余于筆,字里行間既有《散氏盤》力透紙背的崢崢之音,又不乏《石鼓》婉轉渾穆的廟堂氣象”。“他行筆輕盈而不乏碑版之厚重,結字高遠而得商周之神韻。墨氣淋漓處顯磅礴恢弘,牽絲凝練處透軒然正氣,處處給人以優游恰適、瀟灑超邁的審美感受。”

書法藝術,長期浸淫于中國文化歷史長河中,自晉唐之始,即以“外師造化中得心源”為旨。其筆法如同吟詩一樣,發乎于心,以筆墨記錄生命的真實,在無限的時間與空間之中尋找生命存在的意義。雁鴻說,所謂“筆墨情趣”,說白了,就是處理情感體驗和自然萬物的關系問題,打破假我之執,以此獲得人生的大自在、大自由。所以盡管人人都言“摹篆易,摹創難”,但雁鴻知難而上,努力鉆研古文字學等相關科目,從字文同源、金石相融、裹鋒絞轉、中側兼用、行草筆意入篆等筆法中輾轉突破,從而形成了凝重遒美、疏放率意、稚拙古茂的書法藝術風格。因為在他看來,與古人的距離,固然在時間上,而更重要的,還在于心理上。不過,也正是因為有時空上的“心理距離”的拉開,才有脫掉當下俗塵外衣的可能。

結廬在人境,而無車馬喧。

問君何能爾?心遠地自偏。

采菊東籬下,悠然見南山。

山氣日夕佳,飛鳥相與還。

此中有真意,欲辨已忘言。

陶淵明的《飲酒·其五》,雁鴻書寫了無數遍。他說,每天摩寫,并非自命清高,好高騖遠,而是一種習慣,是力求進入書寫狀態前,不帶絲毫俗心而營造心理空間的一種程式需要。因為書法的最高境界不單是寫字的技法表現,更是寫心的藝術表現。“以特有的目光觀察書法藝術,審視自己的藝術軌跡,縱向選擇追蹤古賢,橫向努力借鑒當下百家”成為他吞吐萬千氣象身體力行的實踐。此中真意,無需辯言。

“每天到工作室,一坐下就踏實了。”

一坐下就踏實了。

這是雁鴻每天的心之歸宿,慣性使然。

身居斗室,一屋分隔凡塵彼岸。

禪宗喻心為屋,心空,方納萬物;心空,方能力避怪誕和輕浮,讓自己的藝術情感和諧地體現在自己的創作之中,及至靠近書法的大化之境。

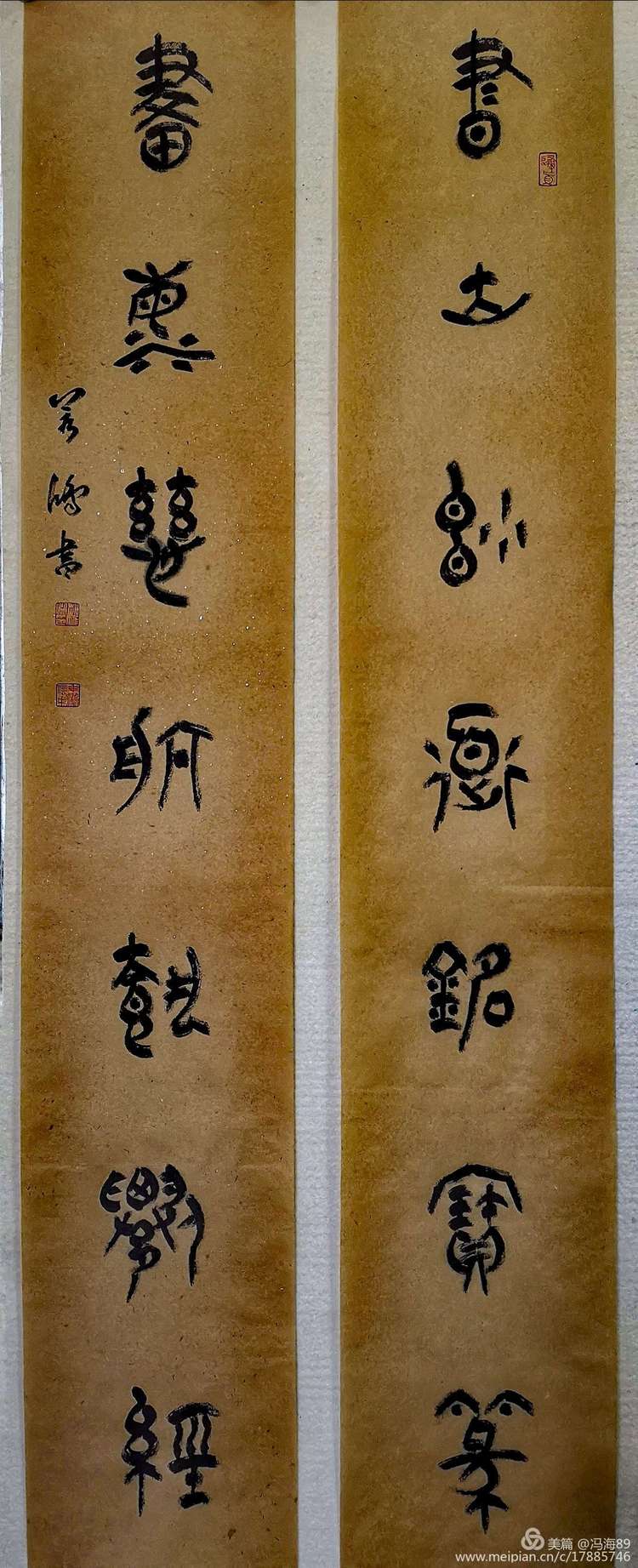

觀雁鴻寫字,用筆輕重懸殊:“重筆下力狠辣,橫刀入陣,大石喬松,如盡全身之力為之。筆飽墨濃傾注于紙面,線條粗壯,力道沉實。這些沉重之筆,重而不濁、不滯,渾厚硬朗,構成他作品的主導筆調。輕筆,則輕盈靈動,如彈丸出手,瞬間中的(王友誼先生語)”,一如屋檐下的門窗,以空間的緩沖傳達不可言說的性靈。“數畫并施,其形各異,眾點齊列,為體互乖”。線條是流動的,看似一個個獨立的不相關的個體,在雁鴻的筆下產生了“互乖”的對話關系,“氣韻”將所有線條串聯一體,自然地,顧盼生輝、欲散還連、和諧共生、神與物游的美感便應運而生。

粗線條,氣勢盎然,主靜;細線條,姿態俊逸,主動。輕重交替、虛實相生,這是雁鴻字的氣象信息。

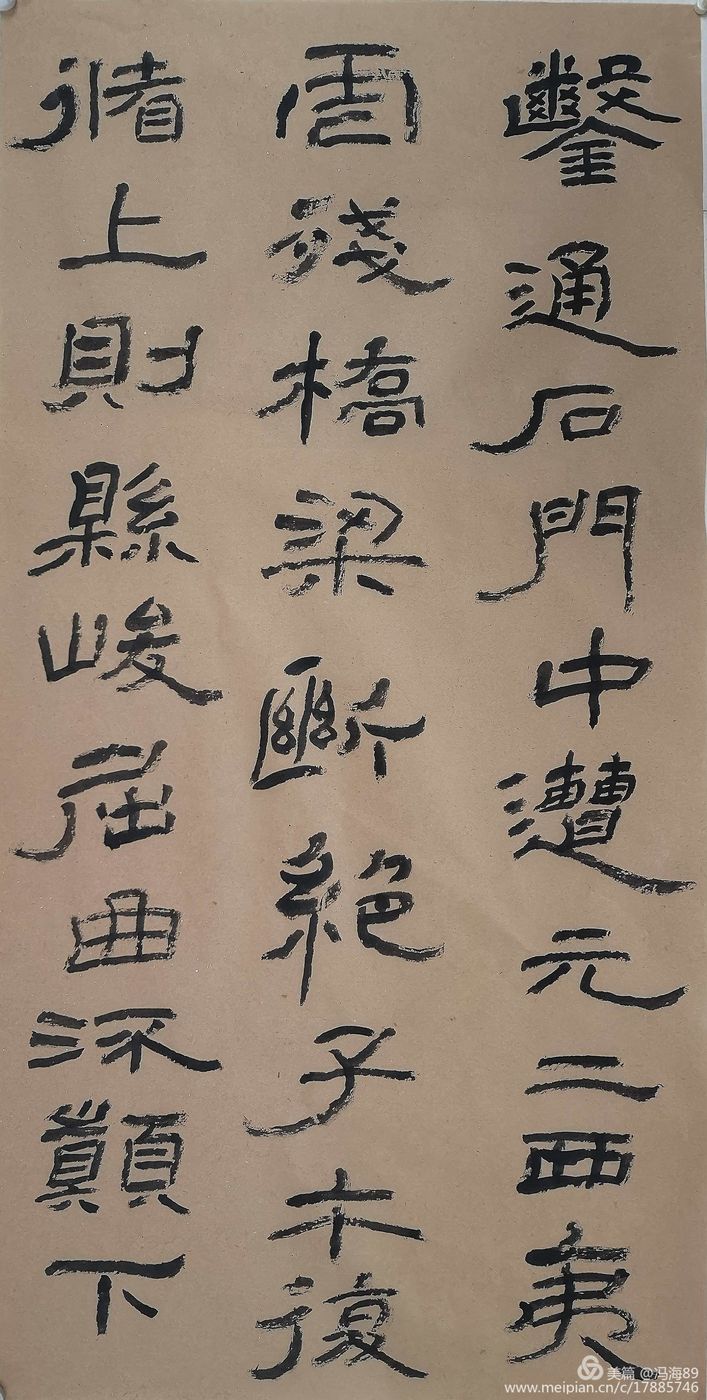

近年來,雁鴻又旁及行草,苦苦臨習歷代名帖。其楷書取法魏晉,在細微處見端妙;其行草取法二王,用筆理解獨到。尤為難能可貴的是,他將古篆的結構與筆法融合在一起,并將融合后的風格表現在其行書作品中,使行書作品別具一格。近一時期,又苦橅摩崖石刻,全身心投入到中國字由石質平面向紙質平面轉換的揣摩體會。他對“道”的體悟,和對國學知識的研讀,確立了他“以大觀小”的空間敘述節奏,使得字的呈現,在空間開合上,充滿了內在張力和神完氣足的藝術美感。

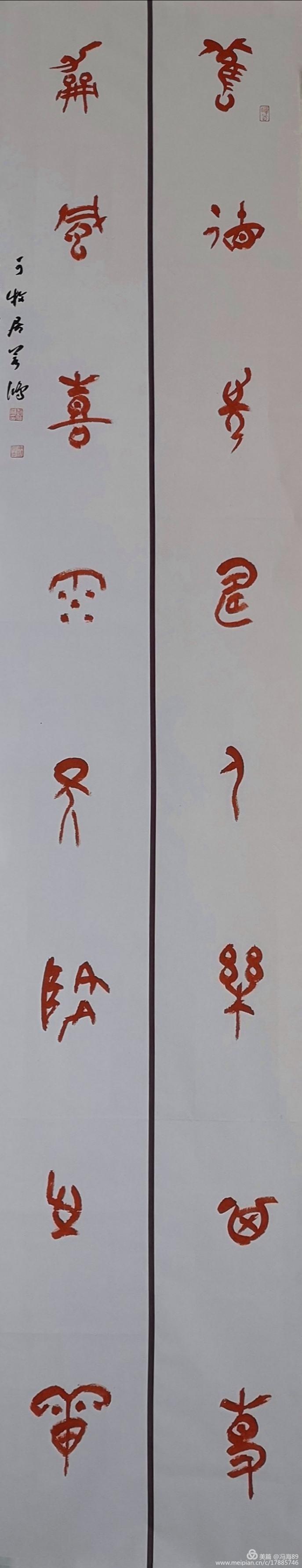

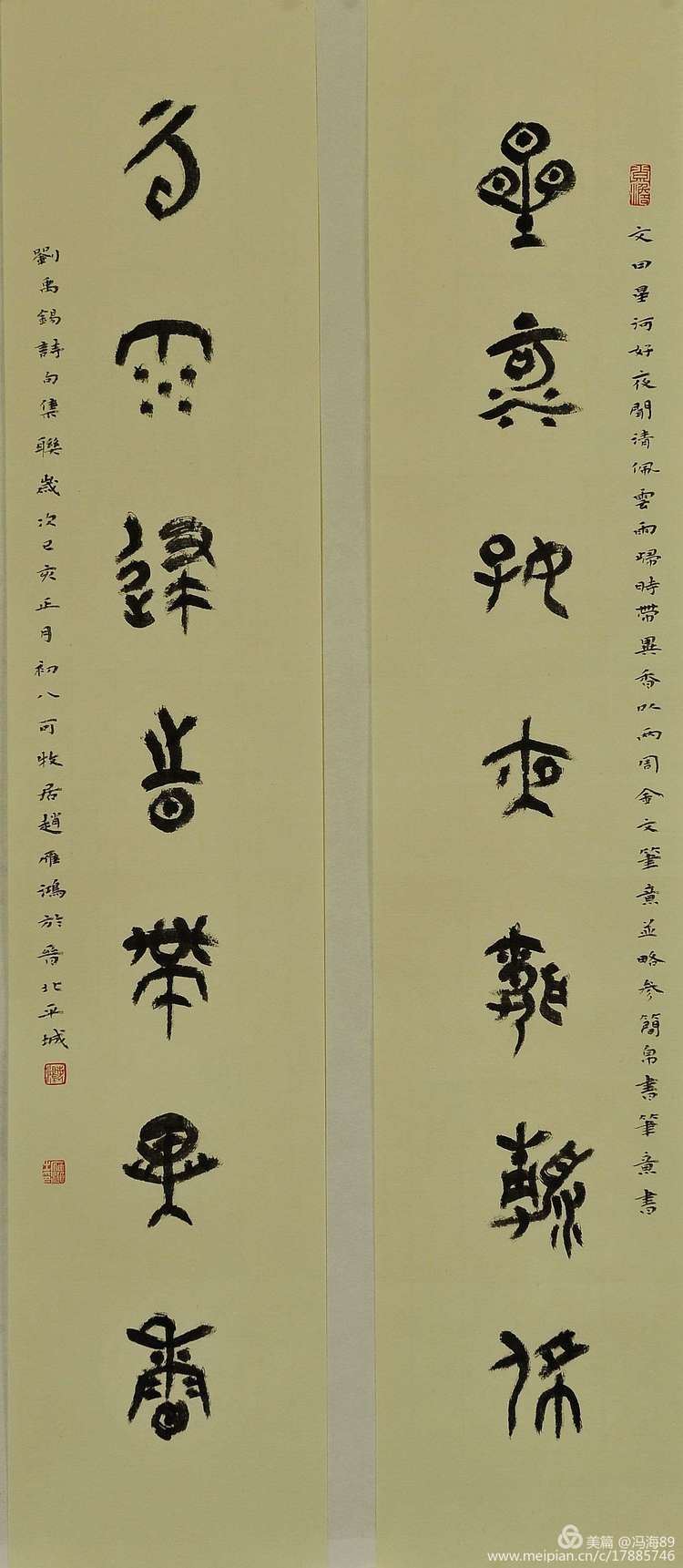

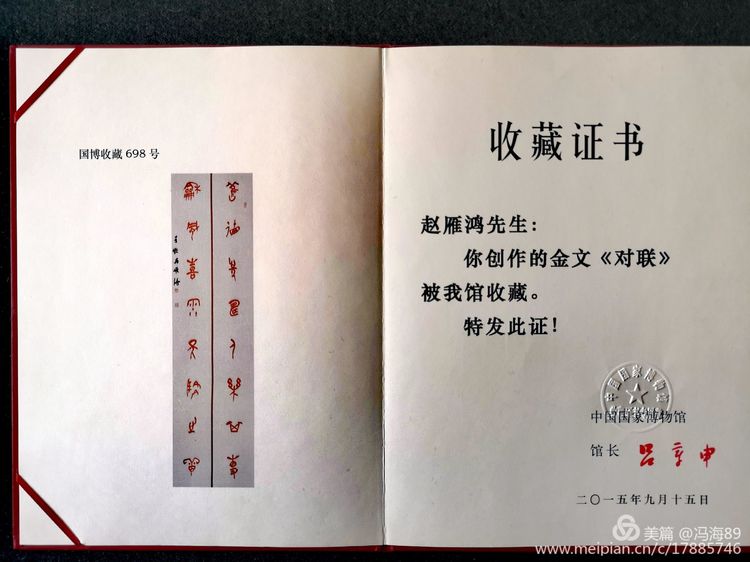

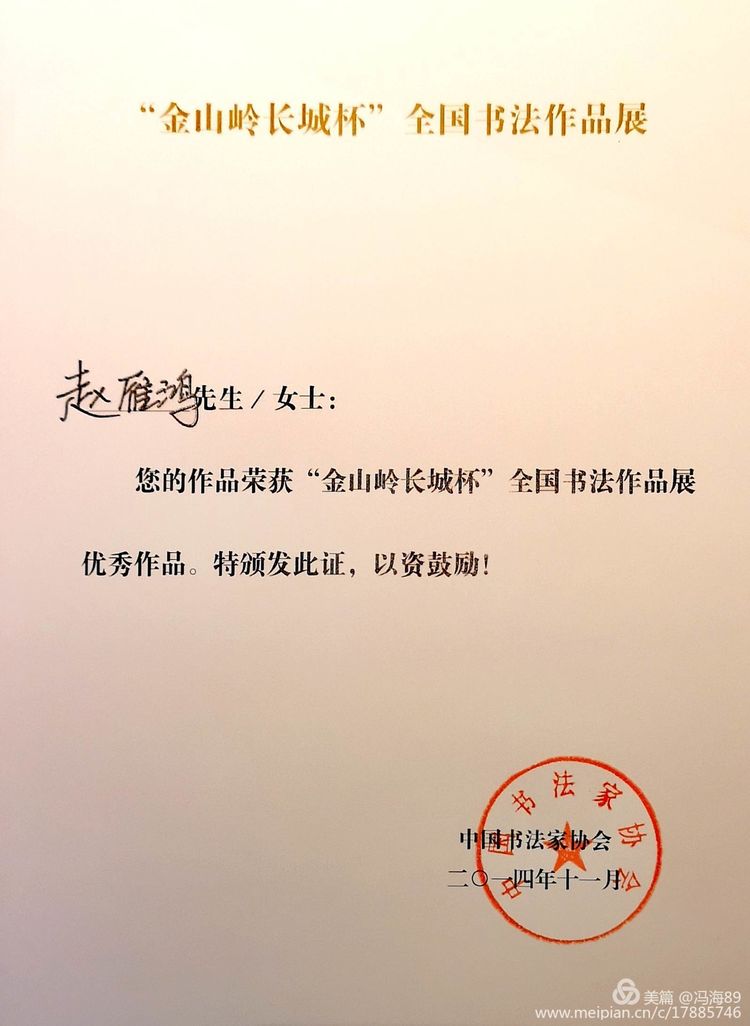

2014年,中國書協舉辦了一個專業大展,雁鴻的一副六尺對聯成功入選并獲獎,成為大同市建市以來獲得中國書協專業展覽大獎的第一人。2015年9月15日,國家博物館收藏了當代十位書家的作品,并舉行盛大儀式,前館長呂章申代表國家博物館為十位書法家頒發收藏證書,這其中,就有雁鴻的作品并且是唯一的一件大篆類作品入藏。眾所周知,在此之前,國家博物館只收藏1949年以前的并且是重大題材的作品,館藏當代健在書法家的書法作品還是第一次。這件作品融甲骨、金文、簡帛書等多種元素于一體,既拙樸渾厚、深沉蒼勁,有古質之風;又清麗溫婉、骨秀神清,具雅意之貌。可謂爽健之中寓蒼厚,渾融之間透清朗。至此,雁鴻的書法作品和書法地位,有了一個完美的歸宿,永久陳列于中華博物館級的最高殿堂,進入中華藝術長河,載入中華歷史的史冊!

王僧虔說:“書之妙道,神采為上,形質次之,兼之者方可紹于古人”。雁鴻對此極為認同。由形向神,這是階梯,由此及彼,方能達到融會貫通的境地。字體沒有分開的道理,更沒有不兼的道理?只有兼之者才可接續于古人。雁鴻認為,形質,就是指像,雖然我們臨摹的是像,收獲的卻是象。像是客觀的,物像,形而下的;而象是主觀的,意象,形而上的。

書法已然成為雁鴻的一種生活方式。這是接受書法法則的必然結果。道法自然,最能體現法則的強大。他喜歡大同地區粗獷的一望無際的大視野的東西,閑暇時,身背相機,游走于古堡村落,對屋漏痕、折釵股、錐劃沙印印泥的線條,仔細觀察,尋找道法自然給予書法啟示的法則影像。然而,兩千年書法史,用五十年的時光去完成,只能是一種充滿量子感的對時空的遙望意識,這,也許就是人的個體和書法星空的心理距離。不過,冷成金教授說:遙望總是美好的。時間的距離和空間的距離在形而上的意義上冥然合一,共同成為發現美、感受美、促生美的重要方式。誠如斯言。每一段書法距離都會有一個做向導的書法古人,而每一個做向導的書法古人,都會等候一個與之心心相印的晚輩后生。一想到此,雁鴻便想扔掉杖藜,搭纜車快速迎上前去。

趙雁鴻,重慶人,字若鴻,別署可牧居。大同大學美術學院特聘教授。中國書法家協會會員、山西省書協理事、山西省書協篆書專業委員、大同市書協副主席、中國煤炭書協理事、山西省煤礦書協副主席。畢業于中國藝術研究院中國書法院,師從著名書法家王友誼先生。2015年,大篆對聯作品被中國國家博物館收藏。曾赴巴西參加“中國書畫繪拉美”名家作品聯展,赴日本參加“中日合和”中日書法藝術大聯展,赴澳大利亞墨爾本參加“21世紀海上絲綢之路”中國當代書畫名家邀請展等。2019年參加中國書協學術委員會、中國書協篆書委員會舉辦的“與古為新”篆書平谷論壇暨全國篆書名家邀請展。

作者:馮海,男。筆名何素、初然。中國作家協會山西分會會員,中國煤礦作家協會理事,中國企業文化研究會特聘研究員。知名藝術評論家,策展人。大學化學專業畢業。長期從事新聞媒體工作,廣泛涉及文學、收藏、書畫、音樂、體育等領域。多有文章見于《陽光》《美術報》《書法報》等雜志報刊,其中報告文學《無字的碑記》《今日天歌》,中篇小說《夢語惶惶》,散文《思維的跡象》分獲第二、第三、第五、第六屆全國煤礦“烏金”文學獎。曾隨中國代表團出訪俄羅斯、波蘭、澳大利亞、巴西、新加坡和日本,開展書畫藝術交流活動。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊