從美學的角度賞析云岡石窟的佛像造型

“引言——

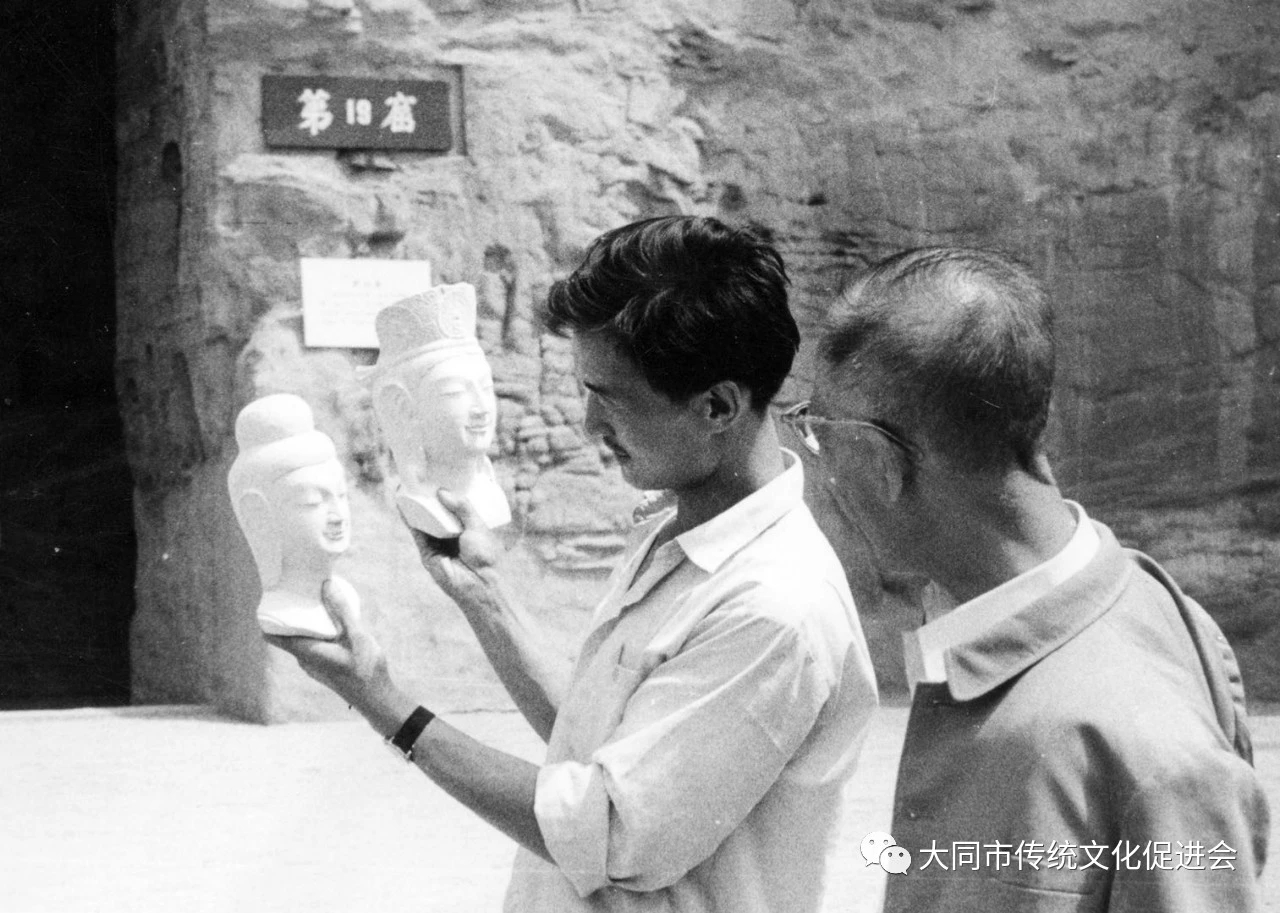

四十三年前,因工作需要應邀住在云岡石窟西院。期間近距離接觸到幾尊經典造像并作了長達兩個多月的臨摹。自那以后云岡造像成了我反復學習琢磨的主要課題。一直都很想從藝術欣賞的角度寫點感受,水平所限終未定稿。近日,經馮海先生批改潤色終于有了和讀者見面的底氣。題目是王頌生先生幫我擬定的,在此一并致謝!”

左/李志正

大凡每條河流在其源頭都是清澈的。

開鑿于一千六百年前的云岡石窟,發端于清凈光明的佛國世界,是生機勃勃的沒有污染的凈土藝術。

大同,因隋、唐組建多民族融合的“大同軍”而得名。大同,天下大一統之意。及后的平城、恒安之稱,其名也都寄寓民族和睦的深邃含義。在大同開鑿云岡石窟,展示世界大同之終極理想,可謂意味深長。

形式是由內容決定的。要讀懂云岡石窟,首先要了解佛學。這是起碼的前提。

恩格斯說:“佛教徒處在理性思維的高級階段,人類到釋迦牟尼時代,辨證思維才成熟,辯證法最初來源于佛教。”

孫中山說:“佛學乃哲學之母,研究佛學,可補科學之偏。”

愛因斯坦說:“如果有一個能夠應付現代科學需求,又能與科學相依共存的宗教,那必定是佛教。”

楊振寧說:“佛經中很多理論與現代科技驚人的吻合,大到宇宙的形成小到微生物的觀察甚至相對論、量子力學等尖端科學,無一不證明著佛教的真實性。”

佛教源于印度,經西域,流播華夏。

佛教就是佛陀的教育。“佛陀”二字本是古印度梵語的音譯:佛,智慧;陀,覺悟。因其進,足以救濟蒼生,退,足以超越自我的精神內涵,暗合儒家窮則獨善其身,達則兼濟天下的思想,而得以在中華大地融匯,生根、發芽。

佛,漢語詞典解釋為修行圓滿的人。佛像就是佛的形象。佛滅度后,佛子或以佛造像的形式,感念佛陀成道說法的教化功德,是為普度眾生的化身。于世俗而言,就是具有無上人格的理想化象征。佛教歷來注重偶像的教化,因此,禮佛拜佛也就具有了消業、加持、護佑的功能,是佛學文化的重要載體。《釋門歸敬儀》中云:“蓋我所尊者,頂也,彼所卑者,足也。以我所尊,敬彼所卑者,禮之極也。”

開鑿于佛教信仰鼎盛時期的云岡石窟,反映出佛教造像在中國逐漸世俗化、民族化的過程,以及多種佛教藝術造像風格在云岡石窟前所未有的融匯貫通。其濃郁的中國式建筑、裝飾風格,彰顯了廣泛的經典美學意義

01

—

云岡石窟位于大同城西武周山下。始建于北魏和平初年。距今一千六百年。是中國早期石窟藝術的代表作。北魏在平城建都后,奉武周山為神山。為求得佛法永駐,鐘情于佛教信仰的北魏王朝即在武周山拜天祈神,繼而在其南麓開窟造像,以求萬世太平。這就是最初的武周山石窟寺。佛教以寂靜之美對蕓蕓眾生行以滲透式的心智磨煉,恰好與中國道教以自然為依歸、清靜無為的情調相互契合。

道教黑中有白,白中有黑。陰陽流轉的太極圖形是虛實相生的中國傳統文化的鮮明標志,是祖先留給后人開啟宇宙奧秘的鑰匙。其美學妙理,至為廣大。太極圖陽魚中有個幽玄的入口,陰魚中有個明亮的出口,陰魚陽魚,靈動通透,直通人類心理的審美需求。故,在山崖上開窟造像的創意,即是對佛家“色不異空,空不異色,色即是空,空即是色”的宇宙觀,和對道家虛實相生意識觀的形象詮釋。

云岡石窟現存大小窟龕252個,雕像五萬余尊。山崖上錯落有致的洞窟,穿越時空,好似一個個幽玄的門,讓靈動清寂的物理虛空間內外合一、交流暢通,給人以幽深曠達的空靈感悟。門外是熙攘紛擾的世俗世界,門內則是超然物外的精神家園。由內外望,幽玄的入口就成了明亮的出口,而每一次的一入一出,就是一次從超然物外的精神家園回歸熙攘紛擾的世俗世界的時空調度。

修行的最高境界是心中無念。石窟,佛門清凈之地,避囂修行之所。心地清凈,一切諸法,悉皆清凈。靜則靈、靈則慧。尋幽探秘,在清風朗月的禪修境界中感悟佛學的內涵,更能體悟人生境界之高遠。

人的心性,幻生幻滅,終日隨緣。所有心靈都需重建。佛教造像對信仰的視覺感召,其作用功不可沒。每重復一次就提升一次。走過一公里的石窟群,即可經歷心理轉換多次,獲得喜悅的自在和知見。

02

—

云岡石窟造像的帷幕,由來自西土的五位高僧和久居平城的曇曜和尚共同拉開。他們在武周神山,留下了赫赫有名的極具犍陀羅風格的曇曜五窟。

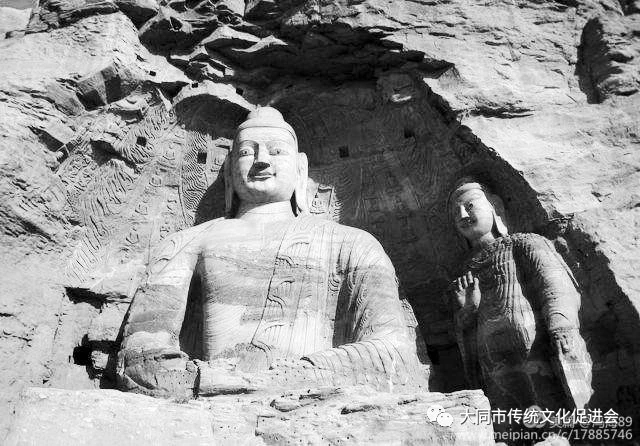

犍陀羅風格,是融合了西域、希臘造像特點和東方靈魂的高尚夢幻。五尊主佛頂天立地、氣勢磅礴,既是五佛又是至高無上的皇權象征——放眼望去,一派勝利者的浩然氣象,讓誰人不發出“頂天立地奇男子,炤古騰今大丈夫”的千古贊譽呢?五窟之一的第二十窟是唯一的露天大佛,因其體量、神態的巨大氣勢,成為石窟群的主角。由于開鑿時前面沒有石壁遮擋,便于雕鑿施工時遠近觀察、反復推敲,所以這尊巨像無論從任何角度和距離觀賞都十分完美。顯與隱,體現了建造者獨具匠心的格局安排。

中國藝術重感悟,“其形依意而設,其意依形而存,形意相溶,大而化之”。為了塑造剛勁雄渾的巨人體魄,凜然端坐的大佛從整體到局部都作了幾何形的概括、夸張和變形,把簡潔就是豐富的美學妙理運用到極致,使靜穆的大佛更具象征性。大佛的肩寬和身長遠遠超出人的正常比例,雙腿單盤氣勢開張,橫如千里陣云,象征著聖人堅定、自信、豁達的胸懷。體態中正安定,軀干圓中有方,內剛外柔,集父親的陽剛挺拔與母親的溫柔平靜于一身。兩手臂作定印,兩腋虛空、圓融,呈現出心念寧靜的氣功態。為了加強大佛身軀挺拔的剪影效果,印度式的披肩緊貼軀體,以疏密有致的裝飾圖案來表現,使人的心靈在流暢、超然、舒緩的線的律動中得到撫慰和凈化。加上邊飾二方連續細密工整的圖案,更加完整地詮釋了佛教法度的嚴謹。

再看大佛上部,頂上肉髻相,面龐飽滿豐圓,前額與眼框結構處的下沿陰刻一條細長線,是眉的造型。鼻高堅挺,目深細長,肩膀展闊,胸廓寬厚。造型圓中有方。近看有棱有角,遠看眉清目秀。神態慈祥而不軟弱,剛正而不生硬,偉岸而不傲慢,平和中透著鮮卑人強悍、豪放的尚武精神。大佛前傾的體態極為適宜信眾近距離觀瞻,體現出佛關照眾生的親切感。仰望之,有巨大勢能的震撼。大佛以自我觀照的姿態長久地屹立于景觀中心,其唯美、端莊,有得道覺悟后會心含蓄的微笑,有對蕓蕓眾生充滿關愛和期待的注目。剛柔相濟的造像風格呈現出佛、菩薩堅定的意志與柔軟心靈相結合的通達境界。只要目光與之對接,就教人一生一世無法釋懷。

大佛靜如泰山,背后穹廬式的天宇呈現出“空故納萬境”的包容。背景上面用淺浮雕加線刻的裝飾圖案,以及流轉的時空和能量,在火焰紋構成的虛空間里,幻化出一幅“影中群像動,空里眾靈飛”秩序井然的天國美景。大佛與背景一凸一凹、一簡一繁、一靜一動、一實一虛、一厚重一空靈的形式對比,給人以強烈的視覺沖擊,激發出人與宇宙之間的通靈和感應,以及在玄遠的冥想中一條直達佛國的心靈坦途。這時,靜穆的大佛儼然成了中華民族精神的圖騰。

第五窟前室的一尊佛像,形象俊美、神態寧靜,雕刻手法簡約到極致,一派大家風范。超然的神韻是作者心境的投射,是石窟開鑿晚期秀骨清相風格的代表作。佛像的眼睛不刻瞳孔,倒使眼神更加安詳靈動。(其實石窟群中所有佛像的眼睛原本都是古希臘造像風格,是不刻瞳孔的,幾尊大佛的黑瞳孔是后人敷泥彩畫時強加上去的。)第十八窟東側弟子迦葉的身軀全部風化,唯獨突出在崖壁的頭部奇跡般地保存下來。頭部大塊面的雕刻手法,冼練、灑脫、非常生動。透過這尊高鼻深目的弟子,我們仿佛看到了來自西域的開鑿者睿智、堅毅、樂觀的笑貌音容。

藝術只求合情不求合理。石窟中的飛天、樂舞伎雖沒有翅膀,但在藝術家的雕琢下,他們成了時空中多姿多彩、自由翻飛的幻影,引發觀者對凈土天國的憧憬。這種虛幻美是宗教藝術獨有的審美特征。云岡石窟飛天、樂舞伎的姿態,無論在怎樣的構圖框架內,都處理得和諧自在,透著幾分稚拙,如同開鑿者的心境一樣,以苦為樂、隨遇而安。

石窟內天頂、四壁遍布多種題材、多種形式的浮雕,這種有秩序、有章法、疏密有致但不留空白的構圖形式,與中國壁畫、建筑彩畫、戲劇化裝同屬一種裝飾風格——“加強所有的色彩(造型)再次獲得寧靜與和諧”。西方繪畫天才梵高的色彩運用也屬于這種風格。

石窟雕刻玄妙幽遠、清純質樸的風格得益于石材的單純。年久風化形成的殘缺美和滄桑感,使自然造化與人為創造渾然天成,更增添了石窟藝術的神秘意境。

03

—

藝術是時代文化的標志。

欣賞北魏云岡石刻造像不得不提及發祥于同時代的魏碑書體。魏體多用方筆,寬扁開張,如斧如鑿,棱角分明,無絲毫圓滑世故之態,與魄力雄強、厚重渾樸的云岡石刻造像同源同脈、異曲同工。透過這兩個標志我們可以窺見游牧的鮮卑民族與農耕的漢民族文化交融滲化后形成的雄健厚重的北魏風骨。

仰視這座后人難以逾越的藝術高臺,我們驚嘆于那些名不見經傳的北魏匠師,其內心世界的崇高和技藝的精湛,感佩曇曜法師開窟造像的創意以及總體風格的渾然一體。他簡直就是一位營造禪修氛圍的絕世高手。當然,更要感謝當政的北魏皇帝。他弘揚佛法,用至高無上的皇權,與佛法相互依托,一斧一鑿,奮力半個多世紀,將佛教世界大同的終極理想在綿延一公里的大山中變成了藝術奇跡。巨大的精神力量源于上自帝王下至工匠對佛教對藝術的虔誠信仰。

詩人歌德說:誰擁有了藝術,誰就擁有了宗教。篤信佛教的北魏王朝做到了這一點。它見證了佛教藝術在華夏大地的繁榮,讓北魏這個雕刻在石頭上的王朝,成為華夏民族博大胸懷與非凡創造力的象征。同時,大佛永恒的魅力,也熔鑄了大同這座城市的文化靈魂。

綜合北魏云岡造像和華嚴寺遼塑之長創作出既有傳統又兼具現代風格的覺者形象是我的追求

04

—

中國傳統藝術詩詞歌賦、戲曲、音樂、書法、繪畫、雕塑、古建筑等,其風格都是裝飾性的。它們在世世代代的流傳中,形成了鮮明的千回百轉的東方美特征。高居中國古典彩塑藝術之冠的大同遼、金彩塑以及興盛于明代的大同龍壁藝術,從雍容典雅的氣韻和裝飾風格上,都能找到云岡石窟高品位傳承和創造性轉換的蹤影。

藝術永恒的標準是美而不是新。佛學的浪漫情懷,至真至善的佛國境地,以靜穆唯美的雕塑形式呈現出來,是云岡石窟歷經千年不會產生審美疲勞的原因所在。

人造景觀,景觀造人。云岡石窟經典造像猶如直面靈魂的鏡子,潛移默化地完善著我們的人格,矯正著的我們的人生指向,引導我們回望古典,向往光明。是抑制當下心浮氣躁時代病蔓延的一劑良藥。

愛因斯坦說:“只要深入地探視了宇宙和生命的神奇,就不能不產生宗教情懷。”生活在二十一世紀的人類,已經從科學認知和慘痛的教訓中覺悟到:人類的智慧可以毀滅一個地球,但決不可能再造一個地球。自身與自然的和諧才是求得生存和可持續發展的唯一出路。站在這個高度,心念寧靜地仰視大徹大悟的覺者形象,會讓我們感悟到更多的生存智慧,并油然而生民族文化的自信心。

李志正雕塑作品賞析

仿云岡第十八窟菩薩造像

仿云岡第五窟佛造像

文殊菩薩

仿下華嚴寺遼塑合掌菩薩

仿云岡第十六窟主佛造像

普賢菩薩

千手觀音造像

女媧補天造像

清風朗月

太極神韻

李志正先生近照

個人簡介: 李志正 河北泊頭人,先后在原大同礦務局當過礦工、文化單位藝術教師等,曾創辦大同市煤峪口藝術瓷廠。現為中國美術家協會會員,曾獲山西省工藝美術大師、高級工藝美術師、中國傳統工藝美術大師等稱號。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊