臥枕宋元 融匯中西 追憶海派書畫大家陳佩秋

98歲高齡的海派書畫大家陳佩秋先生于26日凌晨駕鶴西去,令書畫界為之扼腕。

“筆墨當隨時代。”半個多世紀來,陳佩秋在花鳥、山水、工筆畫、書法等領域成就斐然,常被譽有“臥枕宋元、融匯中西”的大家風范。她早年以山水為起點,20世紀50年代后專攻花鳥,畫風濃麗秀美,格調委婉含蓄。20世紀90年代,她又探索細筆青綠山水,吸收西畫特色技巧,別開生面。至晚年,老人又在青綠山水上傾力于彩墨,創出彩墨結合的中國畫新風。

斯人已逝,書畫氣息長存。文藝界憶其仙骨,是為一段海派書畫傳奇。

“扈江離與辟芷兮,紉秋蘭以為佩”

陳佩秋的大名“佩秋”源于何處,按老人自己的說法來自屈原的名篇《離騷》。“扈江離與辟芷兮,紉秋蘭以為佩。”

她的學生們回憶,老人愛蘭,作畫與為人仰慕屈子風骨,她的筆墨中飽含著中華傳統文化的審美,宛如“花中君子”,大氣、灑脫。

陳佩秋是繪畫科班出身,曾在國立杭州藝術專科學校接受現代科學方法的訓練,有著扎實的寫生基礎。20世紀50年代,陳佩秋從杭州來到上海,在市文管會工作。上海中國畫院籌備期間,陳佩秋成為畫院最年輕的畫師之一。1956年,陳佩秋憑借工筆畫《天目山杜鵑》獲得上海青年美展一等獎,參加全國青年美展獲得二等獎。但她從未驕傲自滿,相反一直在工作和生活中、在與藝術家的交往中不斷汲取營養。

與她交誼多年的上海市文聯工作人員回憶,當年畫院要求畫師體驗生活,陳佩秋去了龍華苗圃(后稱上海植物園)寫生。寫生非常辛苦,她和苗圃女工一起吃住。大部分人很快就打了退堂鼓,她堅持了3個多月。她曾說:“在苗圃里我最喜歡畫的是蘭花。因為蘭花很美,香味持久,花期也長。寫生的好處就是你可以知道它的生長過程,不是自己編出來的。”

在徒子徒孫眼中,陳老的書畫和為人宛若蘭芝,“從人民中來,到人民中去”,超越一個甲子,始終勤勉耕耘在藝壇一線。

“美”與“難”的辯證統一

有“臥枕宋元、融匯中西”美譽的陳佩秋對中國書畫傳統與創新有自成一體的觀念與表達。業內認為,觀察近百年的中國書畫史,這份來自女性學者的獨立見地,令人感佩。

她對如何傳承中國書畫體系,堅持“揚棄繼承、轉化創新,不復古泥古,不簡單否定,不斷賦予新的時代內涵和現代表達形式。”

從時間維度看,陳佩秋主張,全面繼承弘揚中國書畫自晉唐宋元以來的優秀傳統文化,不拘泥于“文人畫”的桎梏。從空間維度看,她主張中西融合,不是簡單地加入西畫元素,而是要在用色等方面下苦功,不拘泥于“水墨畫”一種。

陳佩秋弟子、上海大學美術學院教授徐建融介紹,先師對于藝術的見解,歸根結底是創新,而創新精神不外乎二:一是美感,二是難度。陳佩秋始終主張創新,但衡量創新成功與否的標準,不是簡單的“為新而新”,更在于“美”與“難”的辯證統一。

她主張,只有當你的創作不僅新奇,而且這種新奇的技藝和境界是別人難以企及的,那么你的創新才真正具有藝術史的意義。否則,所謂的“創新”不過是嘩眾取寵、曇花一現,無法承受時間的考驗。

事實上,陳佩秋的書畫生涯,也正是這樣踐行其創新理念的。首先,在中國畫壇,與書畫泰斗謝稚柳結為賢伉儷的陳佩秋,不曾因為“謝氏光環”而淡化個人的畫風特色,相反在運筆和用色上,陳氏自成一體。

徐建融回憶起20世紀七八十年代,老師就贈予他外國進口顏料,有一些自己至今不舍得使用,而今已是“物是人非”。而陳老個人晚年對外國進口顏料的使用也是大膽創新。

2016年陳佩秋與上海龍華古寺住持照誠在中國國家博物館舉辦“山高水長”書畫聯展。探索以西式印象派的用色技法用于中國畫,層層疊彩,令畫面層次更為豐富通透,開創了陳氏青綠山水的新風。

中央美術學院院長范迪安點評,展品以山水為主,層巒疊嶂,山川悠遠,彩墨并重,青綠單純,體現出陳佩秋將宋元傳統的大山大水體格與現代筆墨形式相結合的開拓創新,既傳達出宏闊的山水意境,又充滿水色天光的交響,更展現出她人到晚年的通達情懷。

“我要畫畫,到生命最后一息”

“我要畫畫,到生命最后一息。”2014年入冬時分,上海大劇院內名家云集,這一晚陳佩秋與方增先、尚長榮、賀友直、草嬰、秦怡等榮獲第六屆上海文學藝術獎終身成就獎。

已是九旬高齡的陳佩秋站在舞臺上手捧獎杯,回憶起自己多年來的堅持。她謙遜地將自己的成績歸功于上海這座城市“海納百川”的文化積淀。她說:“我要感謝上海這座有文化傳統的城市。60多年來,我受這座文化城市的哺育,才取得一點點成績。”

從上海出發,陳佩秋桃李遍天下。很多晚輩后生感念她的提點,認為老人沒有架子,是真正的“學高為師,身正為范”的楷模。

光陰年輪轉至2020年春,新冠肺炎疫情來勢洶洶,老人居家安養身心,仍不忘她牽掛的人和事。老人為抗疫一線的白衣戰士走筆抒懷,送上祝福。最近還專門為上海市文史研究館抗疫主題藝術作品展書寫“抗擊疫情,人人有責”八個大字。

徐建融說,陳佩秋晚年與佛教界交誼,主要是將“仁者愛人、助人為樂”的思想融入書畫和為人的實踐中。而縱貫其一生,始終如一的思想精髓是如屈子般高潔的赤子之心。

陳佩秋之子謝定偉向媒體介紹,老人去世突然,雖未留下遺言,但仍有遺愿未了。“最近幾年,對于宋畫研究和鑒定,她一直耿耿于懷,有很多新的想法。之前浙江出版的一套宋畫全集,她每一頁都仔仔細細地看,認認真真地發表看法。這兩年我就著手幫她整理這些鑒定看法,原計劃今年年底將這些研究結集出版。沒想到母親已經看不到了。”

據知,老人生前還有一方閑章,上有“無絕”二字。“無絕”來源亦是屈原《九歌·禮魂》中的一句——“春蘭兮秋菊,長無絕兮終古”。字里行間透露出陳佩秋一生對家國、對藝術的執著之念。

相關鏈接

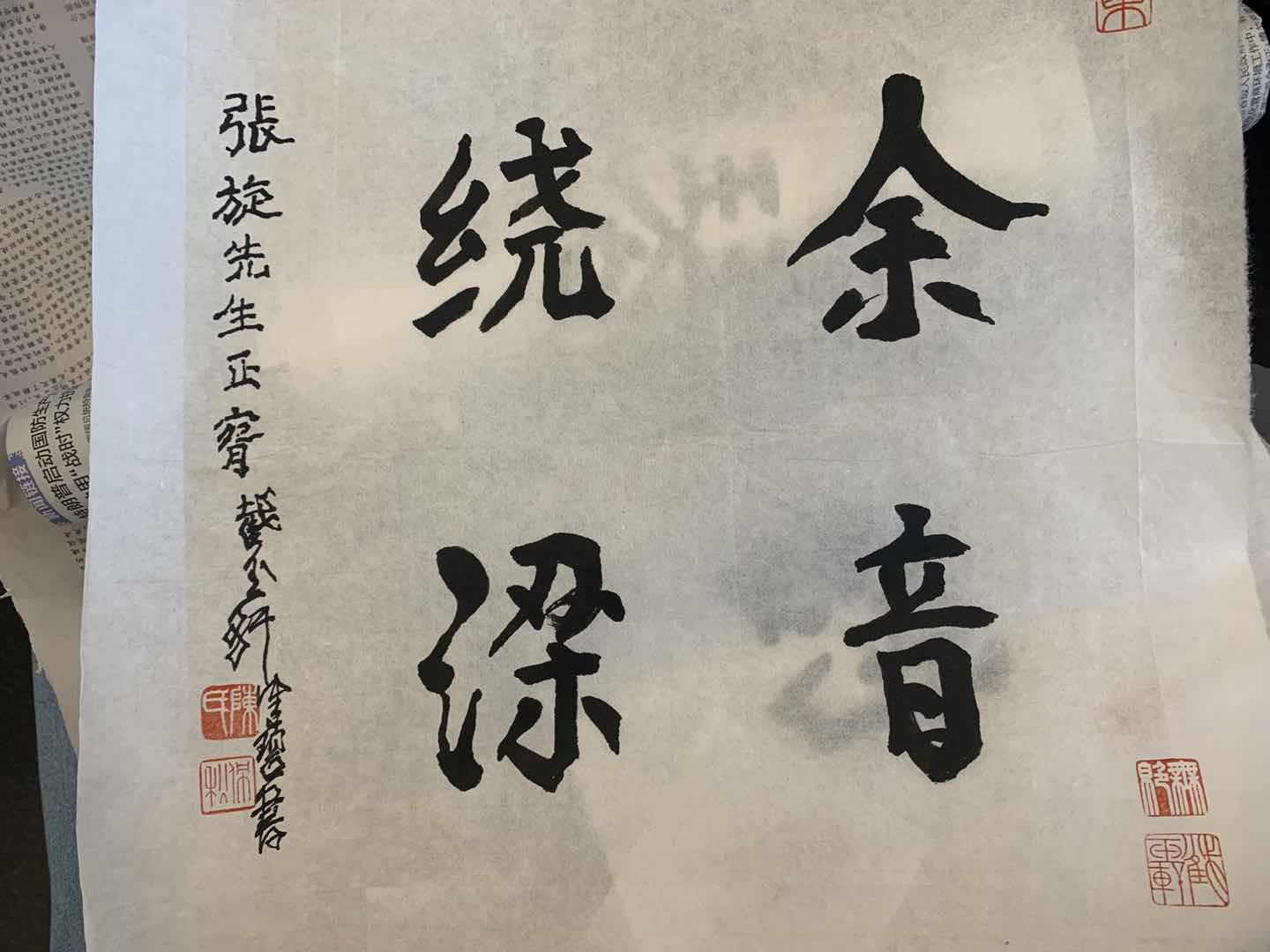

曹可凡:“余音繞梁”,成陳佩秋先生絕筆,仿佛冥冥中向大家告別

上觀新聞 李君娜

“陳佩秋老師千古。”知名主持人曹可凡在自己的朋友圈緬懷國畫大師陳佩秋。“九十八歲高齡國畫大師,海派畫壇巨匠,陳佩秋老師今日凌晨遠行。佩秋老師在長年藝術創作中將中國傳統繪畫和西方印象派色彩有機融合,自成一家。晚年又致力于古書畫鑒定,成績斐然。她和謝稚柳先生同樣成為海派畫壇領軍人物,被譽‘趙管風流’,影響深遠。佩秋老師愛護年輕人,對青年畫家多有扶持。同時,還熱心公益事業,今春疫情暴發,她還為醫護人員題詞,給白衣戰士送去祝福。”

曹可凡最后一次和陳佩秋接觸,是今年春節期間。為了鼓勵全民“抗疫”,曹可凡代表節目組向節目采訪過的嘉賓征集和抗疫相關的“一句話”。陳佩秋二話不說,第二天就讓家人發來一張書法作品的圖片,上面寫有“向醫務工作者致敬”。“因為疫情,一直沒去登門,還在先生那里。今天早上,看到先生離世消息,非常驚訝,本來還想著明年在節目中給她過百歲虛歲生日。”

當天,一位朋友轉發給曹可凡兩幅書法作品的圖片,一幅寫有“余音繞梁”,一幅寫有“劍膽琴心”。“這是陳佩秋先生昨天為一個南京的畫家朋友寫的,如今竟已成絕筆。冥冥中,這幾個字,仿佛先生向大家告別,看得讓人落淚。”曹可凡告訴解放日報·上觀新聞記者,“‘劍膽琴心’,不就是她俠骨柔腸的寫照嗎?‘余音繞梁’,不就是今天她留給我們的財富嗎?”

最初,我們都有點怕她

俠骨柔腸,是曹可凡對陳佩秋先生的印象。但事實上,曹可凡第一次見到陳佩秋時,甚至是“有點怕”。

“那時我剛剛開始做主持人,電視臺要給謝稚柳先生拍專題,當時由我來配畫外音。拍攝那天,導演說:你沒事就和我一起去謝先生家吧,這樣可能更有感覺。”于是,曹可凡來到了謝稚柳和陳佩秋當時位于長樂路的家。曹可凡回憶:“家里不大,但有兩個畫室,謝先生一個,陳先生一個。我們在謝先生的畫室拍他,拍攝過程中,陳先生推門進來看見我們,馬上又準備出去。導演喊她:陳老師您既然進來了,就一起出鏡吧。陳先生用河南口音堅決地拒絕了:我就不沾謝先生的光了,和我‘么得’關系。”

當時,初次見面的陳佩秋給曹可凡留下了“很剛”的印象。當時,曹可凡想:“剛勁有余,柔軟不足。這個女畫家的性格有點剛硬。”

第二次見到陳佩秋,是在王珮瑜的一次專場演出上。當時,舞臺上的一個主持人在臺上反復介紹王珮瑜是“中國女老生中唱得最好的人”。坐在第一排的陳佩秋突然上臺,奪過了主持人的話筒,說:“藝術不分男女,你為什么要強調她是女老生中的第一人,她就是老生中的第一人。”這給了同在臺下觀看演出的曹可凡一個深刻的印象。“當時演出還在進行過程中,她就直接上臺了,勇氣可嘉。她還反問主持人:如果她畫的一幅畫,把她的名字按掉,你能分辨出來這是女畫家還是男畫家畫的嗎?”

她的內心可能比很多人都柔軟

這兩次印象,讓曹可凡覺得有點“怕”陳先生。但隨著更多的接觸和了解,他慢慢發現了這個“柔軟不足”的女畫家內心可能比很多人都柔軟。

“她在國立藝術專科學校求學時,師從過黃賓虹、黃君璧、潘天壽等前輩大家,但她最尊敬的老師是名氣相對沒有大的鄭午昌。也是鄭午昌建議她臨摹趙干的《江行初雪圖》。”曹可凡說,“她把鄭午昌視為一生的恩師,兩人后來都在上海發展。陳佩秋和謝稚柳先生好了以后,還去專門問過鄭老師:我傾慕謝稚柳的才華,可以和他在一起嗎?足見陳佩秋對老師的信任。鄭午昌給了她很客觀的建議:謝稚柳學問深厚,但兩袖清風。后來陳謝結婚,也確實是謝先生住到了陳先生的房子里。鄭午昌先生離世后,陳佩秋把當時家境困難的鄭師母接到了自己家里,像母親一樣供養起來。”

陳佩秋還告訴過曹可凡一件事:“鄭午昌先生生前留下了一件尺幅非常大的未完成作品,甚至大部分都是空白,他的兒子請陳佩秋先生補畫,陳先生二話不說就補了,并讓謝先生題跋。無論是接養師母還是補齊老師的作品,陳先生始終在回報老師的點滴恩情。”

讓曹可凡印象更深刻的是,程十發先生去世前的幾年,曹可凡有次在程十發家中見到前來探望的陳佩秋。“大概是2004年左右,程十發在病中,兩位大畫家其實都已經垂垂老矣。當時,陳佩秋先生自己一個人跑到程十發家里,她拉著程老的手,鼓勵程老:我們過去來往不多,現在就剩我們兩個了,我們要健康,活得久一點,畫更多的畫。她說:你的手要多鍛煉,不鍛煉要退化,不過你現在因為手抖,畫出來的畫反而更蒼勁有力了。她還說:你如果覺得孤單和寂寞,可以和我打電話,我身體比你好,我可以隨時過來和你聊聊天。”這些話,讓在一邊親耳聽到的曹可凡頗為感動。

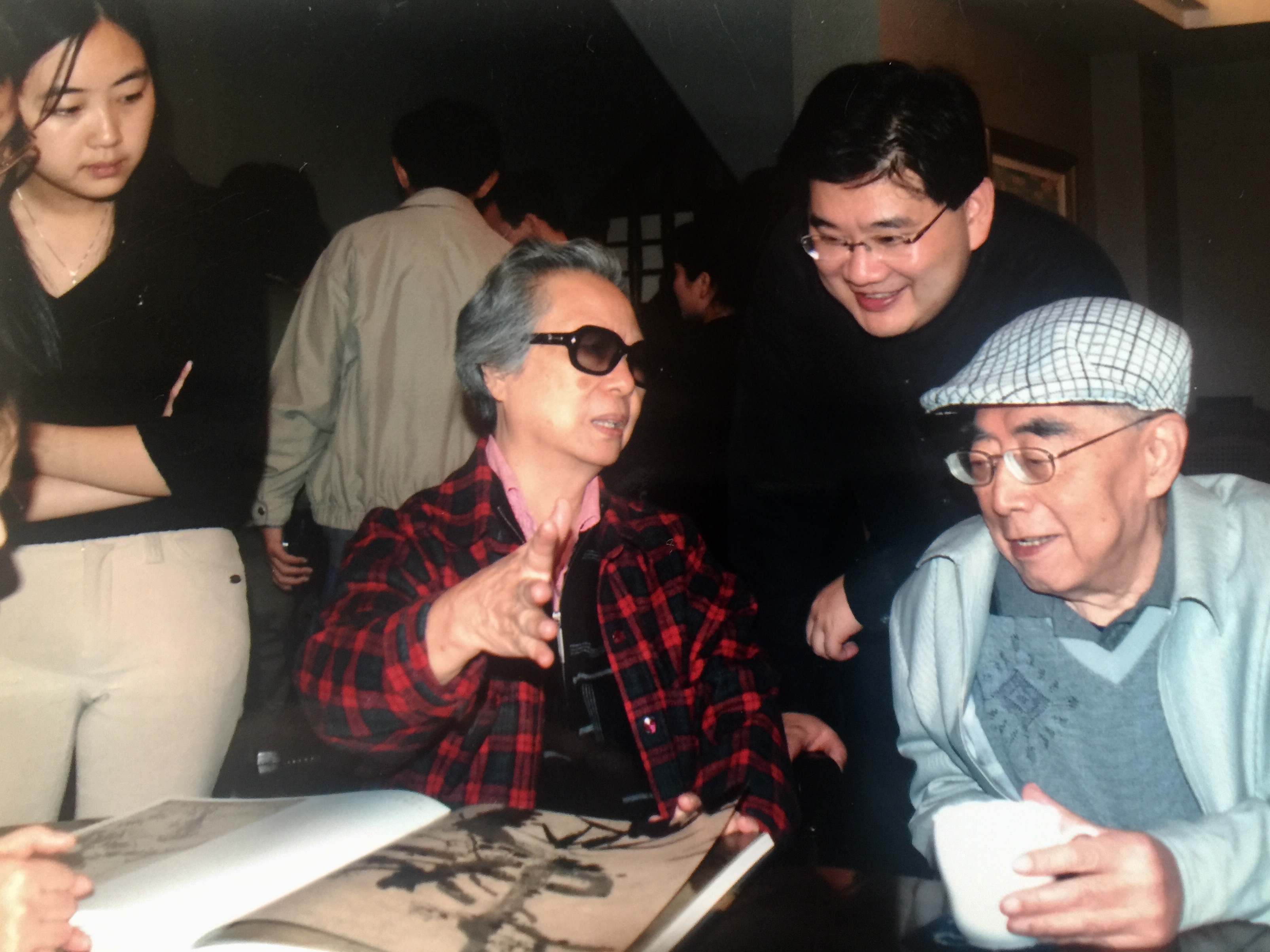

曹可凡在自己家中聽陳佩秋和程十發“說畫”

“17年前,我也邀程十發先生與陳佩秋先生來過寒舍一聚,聆聽兩位大師論書說畫,真可謂字字珠璣,聲聲入耳,實在是莫大的享受。愿大師們早日在天上相會,繼續丹青之旅。”

從左到右:唐云、沈柔堅、謝稚柳、朱屺瞻、朱太太、陳佩秋、程十發

富有童心,鼓勵后輩

在曹可凡的眼中,陳佩秋先生還一直富有童心,“平日里喜歡收藏史努比玩具,對孩子更是百般疼愛。”前年,曹可凡帶兒子拜訪陳佩秋先生,老人甚是開心,得知眼前的這個少年酷愛繪畫時,陳佩秋更是鼓勵有加。“她對我兒子說,你可以不成為畫家,但可以把畫畫作為愛好,它會帶你進入傳統文化的大門。”

陳佩秋和曹可凡之子

“前輩對后生之殷殷期待,點點滴滴都在心頭。”曹可凡說。2003年,曹可凡還帶過自己的朋友、當時還很年輕的畫家湯哲明拜訪過陳佩秋先生。陳佩秋鼓勵后者的同時,還把謝稚柳先生的一方硯臺送給了湯哲明。而這么多年,陳佩秋先生每年回昆明老家時還會給曹可凡帶他愛吃的云南火腿月餅和油浸雞樅菌。“雖然是小小的禮物,但寄托前輩對我們的情感。”

曹可凡在陳佩秋80歲壽宴上合影

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊