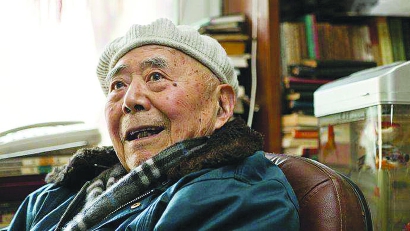

錢谷融:倡導“文學是人學”的理論家

“人學”思想融入人生體驗

1957年,錢谷融寫下了著名的《論“文學是人學”》。多年后,他的文章被作為一個時期最有價值的學術研究成果保留了下來。他的學術思想,也成為中國現代文學史上一座繞不過去的豐碑。

在許多學者看來,錢先生的“人學”思想融入了他真切的人生體驗,是他發自肺腑的真情流露,因而獨具特色、極具生命力。“做學問和做人一樣,要正直誠懇、不能弄虛作假。”這是錢谷融常常掛在嘴邊的話,他也就像他所倡導的那樣,知行合一地詮釋了什么是一個大寫的“人”。

【學術檔案】

錢谷融(1919.9.28—2017.9.28),現當代文藝理論家。江蘇武進(今常州武進區)人,1942年畢業于國立中央大學國文系。后任華東師范大學教授、文學研究所所長、《文藝理論研究》主編。長期從事文學理論和中國現代文學的研究與教學,其“文學是人學”的理論,對當代中國的文學研究產生了深遠的影響,同時也培養了一大批人文領域的專家學者。著有《論“文學是人學”》《文學的魅力》《散淡人生》《〈雷雨〉人物談》等。2014年12月,獲第六屆上海文學藝術獎“終身成就獎”。

【最愛《世說新語》】

◆錢谷融教現代文學,但他最喜歡的書是《世說新語》。他藏有好幾個版本的《世說新語》,晚年遷居時,他幾乎把藏書散盡,卻還是留下了一部《世說新語》。用他自己的話來說,“一部《世說新語》,一冊《陶淵明集》,一杯清茶,此生足矣”。品讀了一輩子,他所神往的魏晉風度,“那真率,那灑脫,那光風霽月的襟懷”,自然也成了他性情中的一部分。

【“人格比才學更寶貴”】

◆在學術興趣和專業方向上,錢谷融推崇“無為而治”,鼓勵學生走自己的路。但在做人上,他對學生有嚴格要求。研究生入學的第一堂課,他講“文學是人學”,便教導學生做人要正直、誠懇,因為“要真正懂得文學、研究文學,必須首先做一個心地坦蕩、人品磊落的人”,“人品比文品更要緊,人格比才學更寶貴”。

【最年長的“朗讀者”】

◆去世前幾個月,99歲的錢谷融在住院期間還堅持參與了央視《朗讀者》節目的錄制,成為最年長的“朗讀者”。他深情地朗讀了魯迅先生的《生命的路》。那讓很多人都留下深刻印象,也感受到了他一生的堅守:

“生命的路是進步的,總是沿著無限的精神三角形的斜面向上走,什么都阻止他不得……”

“偉大的文學家也必然是一個偉大的人道主義者”

談到錢谷融先生,人們首先想到的自然是他所提出的“文學是人學”這一理論命題。對此,有人可能會好奇,為什么這一今天看來近乎“常識性”的理論主張,竟會成為中國現代文學史上一座繞不過去的豐碑?但熟悉他的人都知道,這不僅僅是一個超越時代的理論創見,也是飽蘸著他坎坷人生經歷的生命感悟。

錢谷融曾表示,文學中“人學”的思想并不是他的首創,包括高爾基在內的過去許多睿智的哲人和偉大的文學家,都曾表達過類似的意見。但是,選擇在當時的歷史背景下毅然發聲,他的理論勇氣,顯然賦予了“文學是人學”更多的意義。

《論“文學是人學”》寫于1950年代。當時國內文藝理論研究領域受蘇聯“工具論”的影響,強調文學人物應該服從于對社會整體現實的描寫。但在錢谷融看來,這樣使得主人公的形象在作品中被沖淡了,僅僅成為反映現實的工具,反而遠離了藝術的初衷。

“我那時也不懂得什么顧慮,只求能把自己的一些想法寫出來就是了。”于是,“一向只知道教書,很少寫文章”的錢谷融,便寫下了這篇著名的文章,主張文學應該回到活生生的、有血有肉的“具體的人”。但強調“人”并不意味著文學要脫離現實。在他看來,文學“抓住了人,也就抓住了生活,抓住了社會現實”。而如果本末倒置,一個支離破碎的“工具人”反而無法反映現實。

錢谷融還認為,作家不僅僅是現實的旁觀者,他應該與這個現實發生一種“痛癢相關、甘苦與共的親密關系”:“他和他筆下的好人一同歡笑,一同哭泣……對于那些壞人,則總是帶著極大的憎惡與輕蔑,去揭露他們的虛偽,刻畫他們的丑態。作者就用這種他的熱烈分明的愛憎,給了他筆下的人物以生命;又通過他的人物來感染讀者,影響讀者。”因而,“偉大的文學家也必然是一個偉大的人道主義者。”

如果說,《論“文學是人學”》是錢谷融人學理論的原則闡述,那么寫于1950年代后期的《〈雷雨〉人物談》,便是他將人學理論落實到文學作品評論的具體實踐。“當時電視正轉播《雷雨》。我一聽演員的口氣、聲音、語調,味道完全不對,圖解、喊口號。我想一定會有人寫批評文章的,等了半天沒有人寫,于是我就自己來寫了。”《〈雷雨〉人物談》后來被視為當代評論家解讀中國現代文學作品非常經典的評論文章。錢谷融拒絕給曹禺筆下的人物簡單貼上各種“標簽”,而是力圖揭示他們個性的復雜性以及藝術上的審美魅力。但文章發表后,就引來爭論,甚至招致批判。

“面對批判,錢先生坦率地談自己對文學問題的看法。這些文章多少年后被作為一個時期最有價值的學術研究成果保留了下來。假如當初錢先生真的像那些好心的勸阻者所希望的那樣,做一些妥協,寫一些不痛不癢的文字,大概也就沒有今天這樣的學術聲望了。假如錢先生跟風轉,變來變去,個人境遇可能會得到一點改善,但學者錢谷融大概也就不復存在了。”學生楊揚曾這樣說。

“文學的本質是詩”,他總是面向藝術與詩意

學生王雪瑛曾以“一部經典的長篇小說”作比,來形容她心目中先生的文學人生:“他是一個在人生長旅中思索‘人學’奧秘的智者,一個在文學研究中體驗人生百味的仁者,他的人生和文學相互影響,構成了他的藝術人生。”的確,在許多學者看來,錢谷融的人學思想之所以如此富有生命力,便在于他的理論從來不是僵化的教條,而是融入了他真切的人生體驗,是他發自肺腑的真情流露。

這與他對文學本身的理解也息息相關。在錢谷融看來,文學的本質是詩,關乎心靈和情感。他曾這樣寫道:“我一向認為一切文學作品都應該是詩,都應該有詩的意味……一切發自內心深處,直接從肺腑間流瀉出來的都是詩,都有詩的意味。不但李白、杜甫的詩篇是詩,莎士比亞、契訶夫的戲劇也是詩,曹雪芹的《紅樓夢》、托爾斯泰的《戰爭與和平》、蘭姆的《伊利亞隨筆》、魯迅的《朝花夕拾》等等都是詩。研究文學絕不可忘記文學的本質是詩。”

而在錢谷融看來,文學的這種詩意美的來源,是“對人的信心”,也就是他一直所呼吁的人道主義精神。一個作家若是沒有對人的基本尊重,他的作品就不可能打動人。他說,“文學作品應該富有情致和詩意,使人感到美,能夠激起人們的某種憧憬和向往”。他不喜歡20世紀現代主義作品,這不僅僅是因為他覺得20世紀的作家“更多的是在用他們的頭腦而不是用他們的整個心靈在寫作,因此他們的作品最打動我們的也往往是偏重在思想上,而不能使我們全身心地激動”,更重要的是,他認為他們失去了對整個人類的信心,所以更傾向于表達個體在時代洪流面前的無力感。相反,錢谷融特別推崇魯迅,喜愛魯迅作品在那看似冷靜的皮相之下,所滲透著的強烈的、愛憎分明的情感:對人民的愛、對統治者的恨,這是一種戰斗的人道主義精神,能夠讓人們在黑暗中看到光明。

在錢谷融那里,思想和情感是文學中不可分割的統一體。他反對將文學概念化,反對用文學來說教。他說,真正的藝術作品,絕不能離開它的形象抽出干巴巴的幾條筋來,說這就是這篇作品的思想。而人們之所以喜歡閱讀文學作品,首先并不是為了要獲取知識,得到教育,而是為了滿足自己的審美需要,求得感情上的滿足和心靈上的愉快。所以,就像他強調“文學是人學”一樣,他也總是把文學的藝術性推到極其重要的位置。“藝術性是藝術作品的生命”,在他看來,文學作品的認識作用和教育作用決不能離開審美作用或是藝術性而存在,否則,它將喪失文學作品的品格。

這樣的文學價值取向也決定了錢谷融獨具特色的文字風格,在他的筆下少見一般學者嚴肅古板的經院氣。“無論寫什么文章,他總是面向藝術和詩意,談作家對人物的創造也好,談批評家對藝術的感受也好,談一個抽象的理論命題也好,談一出戲劇、甚至一首詞的結構也好,他投出的始終是一種審美的眼光。他給自己的一本論文集取名《藝術的魅力》,正是非常確切地概括出了他從事批評的興趣所在。正因為總是在談論藝術,他就常常能自然地袒露情懷,他的筆端總是帶著情感,從容不迫,娓娓道來……他筆下絕少峻急憤激之氣,從娓娓道來的風度之中,你倒常常能感受到一絲飄逸的氣息。”學生王曉明在為錢谷融論文自選集《藝術·人·真誠》所寫的序言中就這樣寫道。

“真誠、自由、散淡”,他向往了一輩子的魏晉風度

“言為心聲,文如其人。”說到底,藝術的魅力最終還是人的性情的魅力。錢谷融不止一次地援引過托爾斯泰的一句話:“讀文章的時候,尤其是讀純文學的東西的時候,最大的興味是表現在那作品里的作者的性格。”也正因為如此,在所有文體中,他覺得散文最難,因為它是最見性情之作,要“自由自在,逞心而言”。這個“散”字,從人的角度應理解為散淡的“散”:“能夠成為一個散淡的人,真誠地寫作,就可以達到自由的境界,寫出真正令人愛讀的散文來。”

真誠、自由、散淡,這既是錢谷融對散文的要求,也是他所向往的人生境界:“能夠散淡,才能不失自我,保持自己的本真,任何時候都能不喪失理智的清明,做官能夠不忘百姓,寫文章能夠直抒胸臆,絕無矯揉造作,裝腔作勢之態。”他將自己的一本散文集命名為《散淡人生》。散淡,也成了錢谷融個性里標志性的符號。

這種人生境界的形成最早可以追溯到小學時代,早在四五年級時讀《三國演義》,他就被諸葛亮不求聞達的高遠襟懷、野云孤鶴般的雅人深致所深深打動。以至于和小朋友一起玩耍,也常常帶著自豪的感情說自己是“山野散人”。后來,知道諸葛亮有“淡泊以明志,寧靜以致遠”的名言,他心目中諸葛亮的形象就更加鮮明高大起來,“這就種下了我此后遺落世事、淡于名利的癖性”。

還有一位對他影響至深的人,是他在重慶國立中央大學讀書時的老師——伍叔儻先生。錢谷融眼中的伍先生,真率、自然,一切都是任情始性而行。因為不肯受拘束,他從不吃包飯,平時一日三餐都上館子,還常常帶著學生一起用餐,談天說地,海闊天空,不擺老師的架子,這讓錢谷融受益匪淺。每每回憶起自己的老師,他總是不吝贊美之詞:“伍先生瀟灑的風度,豁達的襟懷,淡于名利、不屑與人爭勝的飄然不群的氣貌,卻使我無限心醉。我別的沒有學到,獨獨對他的懶散,對于他的隨隨便便、不以世務經心的無所作為的態度,卻深印腦海,刻骨銘心,終于成了我不可改變的性格的一部分了!”

受伍先生的影響,錢谷融在大學時代就養成了“自由散漫”的習慣。大學四年,大部分時間他是在茶館里度過。“一本書,一碗茶,就可以消磨半天。有時也打橋牌,下象棋。”這樣“愛玩”的習慣一直保持到他晚年,學生殷國明每周一和周五來陪他下棋,雷打不動。“我懶惰又無能。”晚年的他總這樣自嘲。他還說,自己只愛看書而不喜動筆,看東西也漫無目的、全憑興趣,什么都看。“任何一種書籍,一種知識,在先生看來都有一種‘橋梁’的意味,因為不僅人是相通的,各種知識也是相通的,讀書就應該做到通達。”殷國明這樣說。

錢谷融教現代文學,但他卻坦言自己不喜歡現代文學,而對古典文學情有獨鐘。他最喜歡的一本書是《世說新語》,也特別向往魏晉風度的人生。他藏有好幾個版本的《世說新語》,晚年遷居時,他幾乎把藏書散盡,卻還是留下了一部《世說新語》。用他自己的話來說,“一部《世說新語》,一冊《陶淵明集》,一杯清茶,此生足矣”。品讀了一輩子,他所神往的魏晉風度,“那真率,那灑脫,那光風霽月的襟懷”,自然也成了他性情中的一部分。

錢谷融喜歡自由自在、無拘無束。住在華師大二村時,他每天都要去附近的長風公園散步。公園里那片碧波蕩漾的湖水是他最心愛的,他常喜獨坐湖邊,凝神遐想,心情異常恬適。出去旅游,他也更愿意與天地自然交往。據楊揚回憶,上世紀90年代,一次他陪錢先生去杭州開會,住在花港觀魚附近。他想陪先生去看章太炎墓,錢先生卻說還是到西湖邊喝茶吧,西湖的自然美景,真是百看不厭。“這是很多次游西湖中最讓我難忘的一次,從中我體會到先生性格中那種不為外物所滯留、與天地共融的魏晉風度。”楊揚說。

散淡的性情也支撐著錢谷融度過了人生中最艱難的歲月。他說,“我這一生隨波逐流,不太計較名利,有口飯吃就行。但是,飯沒得吃就不行。”當年,他在外面受到批判,回到家就帶上家人,喊一輛面包車去餐館吃飯,把上海所有的名餐館都吃了個遍。哪怕是去小館子,也一定要西裝革履;38年的講師生涯,旁人替他不平,他自己卻很淡然,后來學校同意他破格晉升教授,他還樂呵呵地向周圍人“炫耀”,說自己沒有做過副教授,是直接從講師晉升教授。那么多年遭受的不公,他就這樣一笑了之。

“人格比才學更寶貴”,是他教給學生的第一堂課

錢谷融經常說,他幾乎一輩子呆在校園,教了一輩子書,是一個教書的人,而且自己是真的喜歡教書,喜歡與學生打交道。他培養的大批學生,如今已成為人文社科研究領域的中堅力量。因為“錢門弟子”聲名遠播,當時的現代文學界也有了“北王(瑤)南錢”一說。對于這樣的贊譽,錢谷融卻自謙是沾了學生的光。他說,“帶研究生是來料加工,主要是由于來料好,所以才能出成品”。

對于“來料”的挑選,獨具慧眼的錢谷融有一套自己的標準。招研究生時,除了必要的專業課外,他還要讓學生寫作文。他說,“從作文里可以看得出一個人的才情秉賦。要全面了解一個學生的思想、學識和才情,我認為最好的途徑就是通過他們所寫的文章。至于知識我并不太看重,因為知識可以查書去獲得。”他出的作文題目也都很寬泛,目的就是讓學生能夠自由發揮,看看他們是不是有靈氣。

錢谷融的教學也是靈動的、自由自在的。他家的客廳和書房就是教室,和學生們聊著天,喝著咖啡,吃著點心,一堂課就開始了。他說自己從來不曾講起什么正經問題,都是和學生相互啟發。有時學生的話比他還多,甚至天馬行空、放言無忌,他也會靜靜地聽他們的想法,從來不會冒然打斷,更不會強制學生照他的意見辦。他欣賞自己的學生自由發揮、自由思想。他也不會給學生指定那些深奧難懂的理論書籍,而是讓他們多讀、精讀古今中外優秀的文學作品,因為只有多讀好作品,才能懂得什么是真正的文學。

也正因為這樣,有人將錢谷融的教育理念歸結為“無為而治”。他認為,在學術興趣和專業方向上,應該鼓勵學生走自己的路,而自己能夠做的,就是“發現、識別學生的天賦,幫助他們認識自己的才情、氣質和文學感悟的能力,盡量揚長補短,讓他們充分發揮自己的學習創造力”。與錢谷融共事多年的陳子善這樣回憶:“錢先生善于因材施教。我的興趣不在于文學理論的研討,而是從事文學史料的發掘工作,錢先生沒有勉強我,而是鼓勵我去做自己喜歡的工作。”陳子善愛貓,也在報紙上發表過關于貓的文章,“那都是寫著玩的,先生也會看,還會專門打電話來稱贊”。

在楊揚看來,錢先生作為教師非常了不起的,還有他的“有教無類”。他的學生不僅僅是自己門下的弟子,“對于那些樂于學習、事業上有所追求的學生,先生都抱有好感,從來不做貴賤之分。上世紀90年代我還在做博士生時,錢先生就經常收到學生、朋友寄來的信,有各種幫助的要求,他都親自回信,有的還要反復往來通信好幾次。譬如他與魯樞元的通信,對一個遠在河南的有志于文學研究的青年,錢先生一點都沒有架子,而是平易近人、推心置腹地與他交流思想和研究心得”。

學問之外,錢谷融對學生最寶貴的饋贈,毫無疑問是他的為人。那是潤物無聲的日常點滴:或是在研究生入學的第一堂課上,他教導學生做人要正直、誠懇,因為“要真正懂得文學、研究文學,必須首先做一個心地坦蕩、人品磊落的人”、“人品比文品更要緊,人格比才學更寶貴”;或是在他和學生往來的通信里,既有學術上的探討也有家長里短的關心,師生間那亦師亦友的情誼在尺素之間盡現;又或是就在他那標志性的令人如沐春風的笑容里,在他那把坎坷人生圓滿走到盡頭,“像看自己的孩子一樣”的留給學生的笑容里……

就像伍先生之于他,他之于他的學生,他們共同詮釋了什么是一種真正的師承,那不僅僅是知識的傳遞,更是品性的陶镕、道德的熏染。“師生是一輩子的關系。”這或許也是為什么他的學生們都敬稱他為“先生”,而不是一般意義上的“老師”,正如王曉明所說,“先生為我們近距離示范了:即便天地局促,人還是可以保持高潔的品性,涵養人之為人的大器之志”。

去世前幾個月,99歲的錢谷融在住院期間還堅持參與了央視《朗讀者》節目的錄制,成為最年長的“朗讀者”。他深情地朗讀了魯迅先生的《生命的路》。那讓很多人都留下深刻印象,也感受到了他一生的堅守:

“生命的路是進步的,總是沿著無限的精神三角形的斜面向上走,什么都阻止他不得……無論什么黑暗來防范思潮,什么悲慘來襲擊社會,什么罪惡來褻瀆人道,人類的渴仰完全的潛力,總是踏了這些鐵蒺藜向前進。”

錢谷融代表作一覽

《錢谷融文集》(文論卷、散文譯文卷、對話卷、書信卷),上海人民出版社,2013年

文集收錄了作者有關文學理論、世界文學、中國現當代文學等領域的研究,包括其“文學是人學”觀點的闡述,以及對魯迅小說、《雷雨》等的經典研究;收錄了有關文學、人生的感悟隨筆,與友人、學生的思想談話,并精心收存了四百多封信札。

上海市社會科學界聯合會特約刊登

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊