傳統曲藝“昨夜雨”,如何澆開“今日花”

【智庫答問】

本期嘉賓

中國藝術研究院曲藝研究所所長、中國曲藝家協會副主席吳文科

中國文聯國內聯絡部原副主任、副編審常祥霖

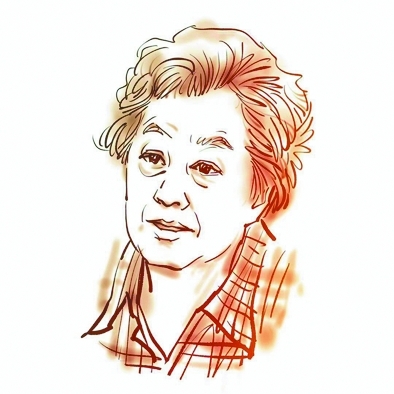

著名評書表演藝術家劉蘭芳

著名評書表演藝術家連麗如

編者按

京韻大鼓、揚州清曲、山東快書、鳳陽花鼓……曲藝作為中華民族特有的說唱藝術,歷史悠久、魅力獨特,具有深厚的群眾基礎。近日,文化和旅游部出臺了《曲藝傳承發展計劃》,對曲藝類非物質文化遺產發展做了專項部署。《曲藝傳承發展計劃》為曲藝發展帶來了哪些政策支持?過去在茶樓酒肆、街頭巷尾常能見到的曲藝表演,今天狀況如何?怎樣讓青年一代接受曲藝、喜愛曲藝?帶著這些問題,光明日報、光明網于日前舉辦“傳承中華文脈增強文化自信”座談會,邀請學界與業界代表齊聚一堂,暢談曲藝傳承與弘揚。本版專訪部分參會專家,并為您呈現其他專家的感受與建言。

天津中華劇院里,陜北說書與蘇州彈詞混搭表演新創節目《看今朝》。(盧旭/攝/光明圖片/視覺中國)

1、“曲壇逢甘雨,書場花盛開”

光明智庫:曲藝是我國寶貴的非物質文化遺產,也是長期以來中國老百姓喜聞樂見的藝術形式。最近,文化和旅游部制定了《曲藝傳承發展計劃》(以下簡稱《計劃》),您看了之后有何感受?《計劃》的突出亮點有哪些?

吳文科:《計劃》有幾個特點:一是契合曲藝實際。曲藝保護的活態性主要表現在要以傳承人為核心,以在舞臺上演出為載體,以推出上承下傳的新編節目為重點,《計劃》提到的內容抓住了問題的要害,專業性很強。二是明確傳承路徑。曲藝是“說法現身”,強調本色表演;與其他藝術形式“現身說法”、強調角色表演正好相反。三是特色非常鮮明。不僅注重本體性傳承,而且重視生態性保護;不僅培養傳承人,還重視培養觀眾;不僅強調營造良好的文化輿論環境,還重視曲藝的文化、藝術、學術傳播,從而構建起良好的文化生態鏈,體現了非遺保護的整體性原則和關聯性意識。

吳文科

劉蘭芳:看完《計劃》,我想用“曲壇逢甘雨,書場花盛開”來形容此時的感受。《計劃》如果能落地,將如同一場春雨滋潤曲壇,讓曲壇百花盛開。作為一個從藝已有60年的說書人,我對此感到非常高興。比如,《計劃》提出設立“非遺曲藝書場”,探索設立曲藝電視書場、廣播書場和網絡書場;加強對曲藝類代表項目的管理、記錄并加強成果利用;扶持馬街書會、胡集書會等具體舉措。我希望,《計劃》能盡快落地,切實促進各種形式書場的發展,讓曲藝得到更好的傳承,同時更好地根植并服務于人們的生活。

常祥霖:《計劃》是我國改革開放40年來第一個針對曲藝分類保護、精準施策的文件,是第一個針對曲藝的專項保護傳承計劃,也是對《中華人民共和國非物質文化遺產法》的有效補充。如何把文件落到實處,我有這樣幾點建議:一是傳承人要提升職業道德水準,確保項目傳承不失真、不走樣。二是在輿論宣傳方面,對項目的人物、名詞、曲種等基本常識進一步明確,避免出現張冠李戴的事情。三是研究專家應該對曲藝保持敬畏感,強化學術操守,不能做一些誤導大眾的事情。四是非遺保護單位要在責任擔當、經費管理、法人變更等方面執行到位。

常祥霖

2、留:為曲藝建好“身份檔案庫”

光明智庫:您對《計劃》中提到的“檔案建設”有何理解?在現實中,有哪些好的做法可以推薦?

吳文科:為曲藝建設檔案庫,實際做法主要包括:梳理具體曲種的發展歷史,即“修家譜”;記錄保存具體曲種的藝術構成,即“留基因”;發掘儲備具體曲種的特有內涵,即“傳技能”,等等。

結合當今的時代特點和技術條件,對于保護對象即具體曲種的“人、事、物、藝”進行文字、圖片、音頻、視頻的多介質、數字化采集記錄和保存運用,是可行且必要的做法。多媒體的現代化記錄與存儲方式、數字化的文獻檔案數據庫建設、電腦網站或手機端的網絡化發布、傳播與利用,應當成為新時代曲藝保護“立檔”工作的特色及體現。

連麗如:近些年來,我致力于促進評書的挖掘、傳承與發展,留存了很多影像、錄音和筆錄,并整理出了20多本書。我希望當今的年輕人也能保持這個狀態,時刻記著給曲藝留份“檔案”。這樣,后人再研究曲藝時會有章可循。我建議,出版評書等曲藝書籍時要加上二維碼,存錄相關的評書內容,讓讀者一掃碼就能觀賞演出、加深了解。這種與時俱進的傳播方式才能更好地把好東西留給后人。

常祥霖:長期以來,曲藝有“記問之學”的稱謂,就是師傅口傳心授,全憑徒弟用心理解、用心記憶。這是因為過去受限于曲藝前輩的文化水平、經濟條件以及社會環境,演出文本、活態資料很難完整地留下來。上個世紀以來,文化水平較高的藝人逐漸多了,他們留下了一部分演出腳本和口述歷史。但是很多故去的老前輩身懷絕技,由于種種原因只能通過晚輩口述,或者通過報刊記載,才能看到一些支離破碎的資料。由于沒有建立“身份檔案庫”,致使很多珍貴的歷史人物資料、演出狀態無從查證,學術研究缺少根據,導致曲藝學科的建立與建設明顯滯后。

《計劃》提出,以非遺記錄工程為依托,以國家級非遺代表性項目為重點,組織開展曲藝記錄工作。對曲藝而言,這是一個前所未有的福音。通過此舉,既可以完整地記錄曲藝的活態存續,便于藝術管理、藝術欣賞,也可以為曲藝在創造中轉化、在創新中發展提供依據和基礎。

劉蘭芳:曲藝的檔案信息管理很重要。如果沒有一份健全的“身份檔案”可循,那么難免會有誤傳和亂傳,曲藝的傳承和發揚也就缺少了“真實性”這個基礎。這樣一來,曲藝可能會有斷檔的危險,更別提發揚光大了。比如,《西廂記》中有一段評書,我會說,但是沒有資料可查。希望相關部門集中力量做一下評書古詞出版工作,把我們學過的評書內容都用文字記錄下來。我今年75周歲了,我愿意把記住的東西都留存下來,把古詞和曲子都寫出來發表。

劉蘭芳

3、傳:傳承人要握好手中的接力棒

光明智庫:如果把曲藝傳承人比作接力賽中的參賽者,那么他們能手持這一棒跑多遠、跑多久、跑多快,將是一門不亞于提高自身手藝的大學問。曲藝發展貴在傳承。如何讓它代際有人,讓曲藝文化長盛不衰?

連麗如:評書有自己的特色和傳統。在我看來,“聽眾+茶館+演員”才叫北京評書,怎么把茶館這種形態傳承下來、光大起來,這對曲藝很重要。對我來說,帶徒弟最好的方式就是在書場里聽書,在書臺上說書,在實踐中磨礪。評書藝術要傳承好、發展好,必須與時俱進,既要有新的技巧,更要有新的思想,死書活說、舊書新說,用現代的觀念,賦予那些歷史題材的傳統節目以新的“評說”。作為傳承人,要加強自身的學習,擔負起傳承發展評書的責任。

連麗如

劉蘭芳:說好評書很難,能長期堅持更不易。我從1961年正式開始說書,每天3小時,有時6小時,每年365天只休息10多天,發燒、得痢疾一律得上臺。要想說好書,首先得在“記憶”上下功夫,要把動輒幾萬字、十幾萬字一部的評書一本一本背下來,詩詞歌賦也要記誦熟練;不記誦下來,說出來的東西永遠不“瓷實”。傳承人首先要吃得了這種苦。我看《計劃》中提到“擴大傳承隊伍、提高傳承能力”,這一點很鼓舞人心。相信通過資金、項目的投入可以培養出一支中堅力量。另外,也希望各個電視臺推出一些評書比賽,這是挖掘人才、培養人才,營造曲藝生態的一種方式。各社區也可以成立茶館,政府給予優惠條件,給想去說書、聽書的年輕人以空間與機會。

常祥霖:曲藝可溯之史很長,可證之史很短。從古至今,曲藝傳播方式經過“撂地—茶館—進園子—上電臺—上電視—進入網絡”的演變,收徒拜師方式也是多種多樣,在不斷變化中延續著曲藝的生命。

《計劃》中提到“擴大傳承隊伍,提高傳承能力”,這表明傳承不再是個人隨意的行為,不能繼續延續“寧給一錠金,不給半句春”的保守思維模式,需要有規劃、有計劃地進入科學管理保護新階段。《計劃》強調,“支持各級代表性傳承人切實履行傳承義務,培養后繼人才,建立學徒名單備案更新制度”,說明傳承工作已經向著不斷開放的態勢發展。這些舉措也可以理解為現代社會文明在拉著曲藝前進,曲藝在傳播、傳承方面應該膽子再大一點、步伐再快一點。

4、揚:緊跟時代節拍,有新樣、不走樣

光明智庫:即便是老古董,拿出來抖一抖塵土照樣可以重煥光彩。您認為對待曲藝,“抖一抖”的方式有哪些?如何讓老曲藝有新樣、不走樣,緊跟時代節拍,以古人之規矩,開自己之生面?

吳文科:處理好繼承與創新的關系,是曲藝傳承的重要因素。我們說繼承是基礎,創新是關鍵。但是,現實中存在著大量未能處理好這對關系的問題。將“改革”弄成“改行”,“創新”弄成“創傷”,“革新”弄成“革命”的所謂“發展創新”比比皆是;戲劇化、歌舞化、雜耍化的創演偏誤也不在少數。根本原因,就是由于對傳統的研究與了解不夠到位,不明白自己的長處,更不知道創新什么、如何創新。

曲藝的創新,主要是靠節目作品及其思想內容的創新,而非一般意義上的形式技巧創新。離開思想內容創新,形式與技巧的出新會失去價值與意義。從這個意義上說,首要任務在于繼承自身傳統,把握正確創新路徑。水土豐沛、根基深厚,“老樹”才能生發新芽、根深葉茂。

江西橫峰,曲藝小演員在表演群口快板《鏗鏘竹板說幸福》。(劉占昆/攝/光明圖片/視覺中國)

常祥霖:我近來有一次參加曲藝活動,節目大都是“楊二郎”“王二姐”這些老內容。這很容易讓觀眾形成誤判,感受到曲藝與當代生活的隔閡感,這種認識對非遺傳承與發展是不利的。要想讓“老古董”重新煥發光彩,必須將其融入當代生活,推出富有時代氣息的優秀作品。有學者把曲藝作品分為三類:一是地地道道、原汁原味的傳統曲目;二是從今天的現實出發對傳統內容進行適度改造;三是原創類作品。從人才培養來看,曲藝創作是一件非常復雜的事情,它介乎文學與戲曲之間,對文學水平和戲曲水平都有很高的要求,要想推出好作品就要培養和挖掘兼具文學、戲曲素質的人才;從取材來看,中華民族擁有幾千年的優秀傳統文化資源,也有著新時代社會主義現代化建設的偉大實踐和多彩成就。創作者要保持對曲藝的敬畏之心,尊重傳統、推陳出新。

連麗如:作為一種非物質文化遺產,評書很好地傳承了中華優秀傳統文化,也是我們對外傳播中國聲音的重要方式。我聽說,有人從國外專門坐飛機來北京聽評書,有外國留學生在麥當勞打工掙錢聽評書。這讓人看到了評書在新時代的獨特魅力。曲藝要與時俱進,其生命力就在于“接地氣”、與觀眾充分互動,根據現實生活和時代發展創作出新的精彩節目,培育起良好的曲藝生態。

項目團隊:

光明日報全媒體記者李曉、王美瑩、張玉玲、王斯敏、蔣新軍、王佳

(郭紅松/繪)

《光明日報》(2019年09月02日08版)

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊