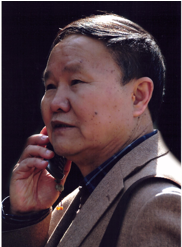

劉慶邦,當代中國文壇的“純爺們”

作家生來就是還淚的。人光看重血不看重眼淚是不對的,血你隨便用刀子捅哪兒都可以流出來,但眼淚你不到悲傷的時候就是流不出來。

——劉慶邦

夢中人:老叟與老嫗

幾年來,常夢見一個人。一個“是男似女”的人。是男,他滿臉滄桑,頭發凌亂,酷似一老叟。然他眼神剛毅,動作敏捷,話語鏗鏘,果敢而決絕。似女,她面目崢嶸,面帶褶皺,恰似一老嫗。然她身段玲瓏,臉龐圓潤,笑聲甜美,慈眉善目,溫柔而母儀。

這種“是男似女”的相貌在相書上被稱為“武人文相”,釋義為“男生女相主富貴”。這個常在我夢中出現的富貴之相的人就是劉慶邦。

三十年前的緣起

上世紀八十年代初的我正值中學時代。那時國家走向改革開放,思想剛剛解放,社會正在轉型,觀念正在改變,文學作品很少。那時的我對文學是渴求的,對作家是崇拜的。然只能在有限的報刊上吮吸文學的養分,關注作者的名號,在能看到的期刊上一個名字不斷出現在眼前。他的作品不象盧新華那么傷痕那么苦澀,不象葉辛那么蹉跎那么無奈,而是苦中有甜,平中有奇,幽默中包含著希冀。于是我也走進了他的字里行間,跟著他的腳步,和著他的呼吸,與他同悲同喜,陶醉在他的故事里,游蕩于他的世界中。這個人就是劉慶邦。當時想象著,揣摸著,劉慶邦該是哪般尊容?何許人也?

后來,畢業分配到煤礦工作,劉慶邦三個字如雷貫耳,原來劉慶邦也是一個與煤有緣的人。再后來從事文字與調研工作與煤炭文聯交集甚多,得以見到劉慶邦。特別是,劉慶邦竟成為我加入中國作家協會的介紹人。多少年想見劉慶邦,猶如禮佛一般,起心,動念,上路,遠觀,近看,直至觸摸,擁抱而心領神會之。

獨與天地精神往來

真正讀懂劉慶邦的是若干年后他的《遠方詩意》一書。早年這本書主要因其以第一人稱對一個血氣方剛的少年的生理和心理作了赤裸裸的大膽的坦白和描寫,故未能出版。后來,我得到這本書后,猶如得到一部言情的“手抄本”,茶飯不思,連讀三遍,一些精彩段落,又勾又劃又抄,對異域的向往,對異性的遐想,深深的影響了我的“后青春”時光。那時想,劉慶邦,真敢寫真會寫,真寫的妙真寫的過癮,默默地為劉慶邦的敢想敢干敢實踐而由衷的欽佩。

劉慶邦出生于豫東南平原,與老子故里為鄰的,人杰地靈的古秣陵沈丘。他是北伐勇士的后代。故鄉的山水、父親的壯舉、母親的善良,深深影響了年幼的劉慶邦。他就象編了程的機器人,穎慧,通透而穩重。首先,他以超乎同齡人的膽魄和勇氣追求異性,坦蕩坦誠,收獲人生最初的情感,純潔而令人悸動。其次,他拋棄常人眼前的茍且,而追尋遠方和詩意。一個少年登上祖屋土樓,望盡天涯路,以紅衛兵串聯為機緣:在一個曉風殘月的冬日黎明,一個孤勇的少年以山云作幕,以夜月為鉤,踏上北上南下的征途,開啟了人生的序曲。

他北上京都,目堵了皇城之雄偉,首都之繁華,且得到了偉大領袖毛主席的接見,人生死而無憾。繼而他只身南下江陵看武漢長江大橋,到韶山憑吊偉人故居,到江西登滕王閣,徜徉蘇杭嘆人間天堂,游金陵發思古之幽情,在滬上而滄海一聲笑,沿長江中下游走了大半個中國。目睹了外面世界的精彩,領略了風情人情世情,心胸豁然敞開,野心也在少年的心中膨脹。大開眼界的劉慶邦回到沈丘農村,儼然是一個鍍了金的泥娃娃,感到了極大的不適應。理想是豐滿的,然現實是骨感的。少年的心猶如一條巨龍,在泥沼中撲騰。于是他想到了“再出發”,到外面的世界討生活,找回新的“存在感”。早有準備的他在機緣和際會中,使他有幸成為一名礦工。

在青蔥歲月里行萬里路,讀萬卷書,對塑造一個人的未來是多么的重要。萬里路是行了,可萬卷書哪里能讀到,除了《青春之歌》、《五彩路》、《呂梁英雄傳》等共和國革命斗爭題材,其余就是《我的大學》、《鋼鐵是怎樣煉成的》、《喀秋莎》蘇俄文學這個異域佳人,她使劉慶邦戀之愛之,為之動情,深受沁潤。如狼似虎的讀書和特行獨立的行路,形成了他為人為文蒼郁恣肆的寫作風格。正所謂“我之為我,自有我在”、“筆墨當隨時代”。他追求的是此時此地的“直覺”。不仿古人,不加思慮,只為抒我懷抱而乘興落筆。他的字里行間總有一種“少年心事當拏云”的豪氣,有一種“獨與天地精神往來”的氣象,展示了一個少年鮮活而生動的生命。在他內省的瞬間,仿佛他就是宇宙的中心。

為農民著史為礦工立傳

煤海是文化的沙漠。成為煤礦工人的劉慶邦,因富藏文學天賦身懷寫作絕技,很快脫穎而出。劉慶邦在煤礦搞調研,寫材料,當編輯,從事著與文字相關的工作。在煤礦作為格式化的文字工作對劉慶邦來說就是小試牛刀。火紅的工作場景,獨特的礦區生活,大塊的時間,寬松的寫作環境,在斗轉星移中點燃了劉慶邦心中的寫作火種。他深入井下與礦工生死與共,睡太陽玩月亮,開始創作了大量的煤礦題材的作品。由于劉慶邦作品的不斷發表,不斷獲獎,引起煤炭高層文化界的關注,之后劉慶邦調到中國煤炭系統文化機構工作,挺進北京。他先后從事記者、編輯、報業的編撰及發行管理,繼而成為煤炭作協主席,專業從事寫作。這期間他有條件有毅力走遍全中國的幾百座煤礦,創作了大量的煤礦、礦工、礦難“三礦”題材的作品,同時也創作了大量農村、農業、農民“三農”題材的作品。因為礦工來自農村,礦山就在農村,農村和煤礦是一對孿生兄弟,劉慶邦就是由農民成為礦工的。于是劉慶邦的心被向死而生的礦工所感動著,同時又被面朝黃土背朝天的農民縈繞著。因此,農村和煤礦成為劉慶邦創作的不竭源泉,他以文學的獨特形式訴農民之苦說礦工之難。

從《平原上的歌謠》這部展現動亂年代苦難生活的集體記憶,到《紅煤》記述礦難的長篇小說,再到近期獲獎的《黑白男女》關注“后礦難”的佳作。劉慶邦40多年來創作了近400萬字的優秀作品,先后獲得魯迅文學獎、老舍文學獎等二十多項國家級大獎,作品先后被翻譯成英、法、德、日文,走向了國際。并有多部作品被拍攝成影視作品,影響了一個時代。

社會大變革,改革開放風起云涌,作為一個文人,劉慶邦沒有下海經商,沒有仰視暴發戶弄潮兒,甘愿俯首堅守在礦工和農民之中。身居北京上層的劉慶邦,雖長就一副富貴之相,卻視富貴若浮云,因此常常被俗人貶為“不入流”。在劉慶邦看來,主流社會不是高樓林立、燈紅酒綠、腰纏萬貫、香車寶馬、飲食男女,這是表象。而撐起民族的真正主力,在億萬勞苦大眾,他們才是真正的時代英雄。

2007年夏我因申請加入中國作協,再次來到位于北京和平里興化路的劉慶邦創作室,那是一間斗室,一床一案一書架,他溫暖這一席之地,靜含著千古之氣,他在那里伏案苦哦,不愿進仕。那時他已功成名就,著作等身,身居京師。然而他沒有在大講堂上高談闊論,推銷自我;沒有在象牙塔里品茗論道,揮毫斂金,而是默默地背一個小挎包行走在鄉間的阡陌上,匍匐在田野里,和農夫交流,與村官辨論;融入礦區與礦工飲酒,在生活區與礦嫂談心,在巷道里捕捉著憾動他心靈的螢光。劉慶邦最討厭人們叫他“大師”“名人”,他所到之處也從不留“墨跡”,留下的只是腳印。盛情難卻之下,他的題詞都是用硬筆在小紙頭上寫就的。

再過五十年,劉慶邦就會羽化為天際的一道彩虹,然,他不朽的名字和不老的文字將永遠在江湖上傳誦。

接地氣的“形而上”

劉慶邦,就是一個立地書櫥!他近幾百萬言的作品,在文字上題材上乍看是下里巴巴,但在哲理上詩意上卻是陽春白雪。他在創作上、美學上、哲學上,都有自己獨到的創造與見地。一是他被譽為短篇小說之王。他創作的短篇小說非但量大而且質精,寫短篇小說者眾矣,唯劉慶邦獲此殊榮!何也?因為他的作品是“形而上”的,在“道”上的。二是他是中國煤礦作協主席,又是北京市作協副主席。他既是一個大行業的作協主席,又是這帝都的作協副主席。他是有“實力”的。三是,在創作上他提出“三化”,即心靈化、詩意化、哲理化。提倡向生活學習,聽從心靈召喚,提出寫作是一種修行的理念。四是,他探求和詮釋了“人生的真正目的”和“幸福是什么”的普世追問。劉慶邦認為,幸福是我們所有人,無論高低貧賤,貧富尊卑,無論有意識還是無意識都去努力實現的目標。2017年秋在銀川開筆會,他和我曾談到17世紀英國詩人彌爾頓寫了兩部史詩《失樂園》和《復樂園》,紀念我們人類的墮落和復原的狀況。但我們真正的史詩——是從時間的開始到時間的結束,一直處于發展過程的詩史。全人類每天每日發自內心的史詩,有時是歡樂的贊歌,愛情和美好,但更多的是悲傷,眼淚和失望。——除了我們要所追求的精神樂園和靈魂的伊甸園,還能是什么呢?

劉慶邦:女神與戰士

劉慶邦乍看上去猶如一個老嫗,土氣,羸弱,卑微,手無縛雞之力。否!事實上,她是一個“女神”,他天生麗質,典雅而嫻靜,有中國古典仕女的大美。也許看起來他漫不經心,表情淡定,但他給人以美麗、浪漫和性感,內心蘊藏著時尚,知性和情趣,是個內外兼修的“麗人”。

他既是“女神”,更是戰士。

2019年6月16日,劉慶邦工作室落戶北京懷柔。在揭牌儀式上,劉慶邦說:“懷柔是個非常好的地方,懷柔也是個非常好的詞匯,我很榮幸在晚年投入到懷柔這個溫柔的懷抱。”他還說到,2019年6月16日是個值得紀念的日子,我一直在想,作為一個新時代的作家,我要再寫10年,20年,30年。我突然想到,如果再寫30年,就是2049年,我要為新中國成立100周年而努力寫作。這就是劉慶邦作為作家的中國夢,他是一個時代的良知,這也是一個古稀戰士的家國情懷。

英國女作家弗吉尼亞·伍爾芙說:“偉大的心靈是雌雄同體的。”劉慶邦,是一個既有戰士血性,又有女神陰柔的人。

文壇純爺們

當代中國文壇不乏雖獲至獎而旨趣狹隘者,玩世不恭而嘩眾取寵者,自以為是而好為人師者,急功近利而沽名釣譽者,大師自居而德不配位者。

北京作家王朔以爺們著稱于文壇。沒有他不敢寫的不敢說的不敢罵的!他的作品表現的是都市風情及少爺小姐的愛恨情仇,雖小資小雅,可以說也夠爺們了。而劉慶邦的作品無論在立意的萃取上,題材的寬泛上;還是在視野的廣闊上,筆觸的細膩上等都耐人尋味發人深省憾人靈魂。可以說是當代文壇爺們中的爺們,是謂“純爺們”。

曹雪芹,一個封建王朝的“庖丁”。他以一個士大夫的勇氣解剖了一個社會的肌體,展示了帝國廣闊的社會圖景,是古代中國文壇的“純爺們”。

魯迅,一個世紀前的新文化運動的旗手,他棄醫從文,以巨椽之筆喚醒麻木沉睡的國人,是近現代中國文壇的“純爺們”。

劉慶邦,一個成長于共和國新時代的文學巨匠,他少年狂,青年狷,中年猛,引領著大眾文學潮流,是當代中國文壇當之無愧的“純爺們”。

劉慶邦曾說,描寫人物好比釀酒。我從上世紀八十年代至今描寫我心中的劉慶邦,歷三十余載矣。可以說,這是一壇老酒,一壇飽蘸光陰、傳奇和淚水的“三十年陳釀”的老酒。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊