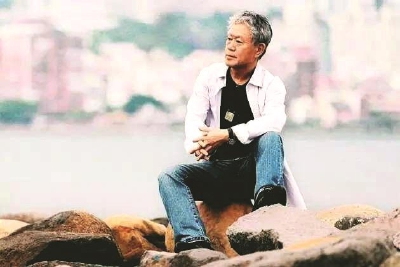

蔣勛:藝術之上,是人的溫度

蔣勛一直在期待美學真正做到“天地有大美”的那一天。

蔣勛,是儒雅且敏感的。

無論是中國古代的文學藝術還是西方的文學藝術,他都能娓娓道來。交流的過程中,他偶爾會被正對著他的窗外的綠色樹葉吸引而去。他捕捉到葉子在陽光里的各種變化,這種細微的自然細節(jié)讓他想到宋代馬麟的畫——《靜聽松風》。一個人坐在松樹底下安靜得能聽到風吹動松針的聲音,蔣勛覺得,這是莊子“天地有大美”的境界。

“我現在看到的窗外樹葉的綠色,是千百種不同的綠色,所以我剛剛覺得有點分神。馬麟試圖在墨的濃淡干濕里畫出那么復雜的層次變化,我相信他有著‘天地有大美’的向往,因為那種向往,我們才能提高自己的藝術修為。”蔣勛說。

6月9日至6月15日,“天地有大美——蔣勛的藝術人生”特別展覽在上海安培洋行佳士得藝術空間舉辦,這是蔣勛在大陸的首次藝術展覽。在這棟老建筑里,他說:“我有一個很樸素的愿望,有一天人們不只是能在畫廊和高級音樂廳里感受藝術,而是在生活里也懂得聽風聽雨。他們懂得‘以素壁為紙,以殘竹為畫’。只有到那個時候,美學才真正做到‘天地有大美’。我現在一直在看窗外,一直在分析,因為那個葉子太漂亮了,綠色在光里面的變化,我沒有辦法讓自己不對它著迷。”

母親和老師

蔣勛說話有著明顯的“臺灣腔”,但他的出生地是在離臺灣一千多公里的西安。出生地的豐鎬都城,秦阿房宮、兵馬俑,漢未央宮、長樂宮,隋大興城,唐大明宮、興慶宮牽引著他對中國古代文化始終懷揣一份好奇。

他的母親是清朝官宦家庭的獨生女,祖輩是清朝的正白旗,但到他母親那一代時家里已經沒落了。即便是在一個沒落的貴族家庭,蔣勛的母親一直保持著聽戲的習慣,時常在西安的城門口聽瞎子講封神榜演義的故事。“她的文化浸潤在她的生活里,母親是我美學的啟蒙者。”蔣勛說。

小時候,蔣勛喜歡圍繞在母親的身邊,母親會跟他講一段段有趣的故事,他說自己最早的文學啟蒙不是看而是聽。聽母親講《白蛇傳》時,他能體會到母親對白素貞的疼惜,對許仙找法海感到“不爭氣”。七夕的夜晚,母親會為他讀杜牧的詩:銀燭秋光冷畫屏/輕羅小扇撲流螢/天階夜色涼如水/坐看牽牛織女星。在少年時代,蔣勛從母親說的這些故事,讀的文章中大抵知道了人性是什么。

“我常常覺得中國最精彩的文化不一定在書的閱讀里,可能在民間的戲曲、詩詞、評彈中,我在聽這些東西時得到了文化的教養(yǎng),等到我讀書的時候,學習的內容和母親講的故事慢慢接上。蘇州彈詞,那個語言的能力是不得了的。我們現在把知識弄得有點死板和無趣,有時候強調‘黑格爾說’‘康德說’,我自己都有點厭煩,回不到生活本身。”蔣勛說。

很多人“認識”蔣勛,也是從他的聲音開始。他有很多音頻節(jié)目,如細說紅樓夢、中國美術史、西洋美術史、詩詞中的真誠與感動、水墨情懷等。蔣勛解釋:“音頻是口語,它跟人的溝通比文字要容易,紅樓夢閱讀上還是有難度的,你讀到里面的詩詞不知道講什么東西,你講的時候比較容易懂,因為聲音有很大的安慰性。”

母親是他美學上的啟蒙者,他在美學上的引導者則是他的中學英語老師——陳映真。蔣勛稱陳映真是他在高中碰到的很難忘的老師。年輕人不愛上課,陳映真會說“沒關系,我們來唱歌。”陳映真吉他彈得很好,帶著學生們唱Beatles的歌。“好奇怪,不知不覺英文也就慢慢跟上了,當時陳映真老師大學剛畢業(yè),和我們也就相差十歲左右,他是我求學過程中最活潑的老師。”蔣勛說。

大學畢業(yè)后,蔣勛也常常去找陳映真。大三的某一天,他們約在明星咖啡屋見面,蔣勛給陳映真看他剛寫的詩。以前,陳映真會跟蔣勛說一些對詩歌的意見,但那天,陳映真看蔣勛的詩看得有些“煩躁”,對蔣勛說:“你總是在寫這種風花雪月的現代詩,你可不可以關心一下你生活里開計程車或者在路邊擺地攤的這些人。”

“我認識他這么多年,他在教導學生時一直很溫暖又循循善誘,怎么會突然把我寫的詩歌描述得這么不食人間煙火?后來我才知道,他在當時組織了馬克思讀書會,內心充滿了憂國憂民和愛國的情感。再之后,讀書會那一群人都被抓了。那時候,我完全不知道他去哪里,報紙新聞上也沒刊登,同學們也不知道他去了哪里。”蔣勛說。

1968年7月臺灣當局以“組織聚讀馬列共產主義、魯迅等左翼書冊及為共產黨宣傳等罪名”,逮捕包括陳映真、李作成、吳耀忠、丘延亮、陳述禮等“民主臺灣聯盟”成員共36人,民盟成員各被判十年刑期不等,陳映真被判處十年有期徒刑并移送綠島。

1974年,蔣勛到巴黎大學藝術研究所留學,研究十九世紀法國自新古典主義至印象派階段的繪畫,以及研修音樂史、戲劇史、文學史、社會史等課程。再次見到陳映真是七年之后,陳映真因蔣介石去世的特赦而提前三年出獄。從牢里放出來,他們還是約在明星咖啡屋見面。

見面后,蔣勛跟陳映真說起了自己在巴黎的求學生活。蔣勛在巴黎讀了馬克思的《資本論》和《政治經濟學批判》導言。蔣勛說,“因為一個老師被抓,我自己讀了很多書。一個人之所以能啟發(fā)后來者是他行為上的端正。到現在為止,我都認為他是臺灣非常好的小說家。”

陳映真從牢里放出來后,還是遭遇了幾次警察進家搜書的行為。有一次,他跟太太回到家,發(fā)現家里的書都被丟在地上、書柜也被翻得一塌糊涂,他感到很難過。那時,蔣勛在東海大學美術系任系主任。蔣勛邀請陳映真來家里住幾天,一個人在家的時候,陳映真拿著蔣勛的畫筆畫了四張畫:一張蔣勛的畫像,一張自己在監(jiān)牢的樣子,一張陳映真太太的畫像,還有一張是監(jiān)牢里的老鼠跑來跑去的畫。

蔣勛回到家后,看到四張畫,很驚訝地對陳映真說:“老師,你會畫畫啊!”陳映真說,“我當時第一志愿是美術系,但被英文系錄取了,于是就寫小說變成了小說家。”

“老師留下的四張畫之前一直沒展覽,這次展覽我挑選了一張他畫的我。因為我覺得這是我老師的東西,我會很珍惜。有人說,‘這四張都是國寶啊,沒有人知道陳映真畫了四張畫。’我說,我將來都會捐出來,我希望讓大家知道他生命里那段很重要的歷程。這次展覽里,有很多是我生命里的記憶,它里面有人的溫度,我還是想說,藝術對我來說,不是放在第一位的。藝術之上要有人的溫度,人的部分不存在,藝術本身也就變得很作假。”蔣勛說。

《富春山居圖》和《星空》

在這次展覽的作品中,蔣勛的油畫作品《縱谷之秋》仿佛能一下子把人從陽光明媚的上海帶到風起云涌的池上。

2014年秋天,蔣勛來到池上當駐村作家,這幅畫是他看縱谷因地殼擠壓起伏連綿的山巒云升霧卷時畫下的。池上位于臺灣臺東縣北部,是臺灣東部海岸的一個有著6000多人口的小村莊。《縱谷之秋》里的這座山叫海岸山脈,每天散步的時候,蔣勛看到這座被擠壓而成的山總覺得跟他平時看到的山不一樣。

“有一種被擠壓的憤怒,還有一種欲望在里面翻騰,這是一個自然風景,有時候自然風景里有一種風起云涌。有一天地震,我感覺到我的身體里面有一個沒有熄滅的passion,在我二十幾歲在巴黎讀書時曾燃燒過,當時我就想把這種感覺畫出來。到現在這個年齡,我的內心已經越來越安靜,可是我發(fā)現在安靜的背后,那個passion始終沒有熄滅。”蔣勛說。

元代畫家黃公望的《富春山居圖》和梵高的《StarryNight(星空)》是在蔣勛內心住著的兩幅畫。在臺北故宮博物院時,蔣勛有時會駐足在《富春山居圖》的后半卷——無用師卷前(前半卷剩山圖,現收藏于浙江省博物館)很久。

蔣勛畫畫時,有兩個很矛盾的東西在爭執(zhí)。一個是82歲黃公望畫《富春山居圖》的爐火純青,一個是梵高在畫《StarryNight》的激情。“我不知道怎么去平衡,可是我很期待21世紀華人的世界中,這兩個東西都不要放棄。如果只有黃公望的《富春山居圖》,我們太老了,老到太世故,老到沒有愛恨。可是只有梵高《StarryNight》的部分,我們又太焦慮了。這兩個東西一直在我自己身上沖突和平衡,我希望在上海的外灘看到七八十歲的老人還有他激情的吶喊,也希望看到二十多歲的年輕人有著黃公望82歲的向往,我不知道這是不是可以同時并存,我也在探索。”蔣勛說。

頓了頓,蔣勛接著說:“蘇東坡一生都在向往一個比較高的平靜,但他還是會激動起來,他聽到一些不對的事情他要表達他的意見,可是靜下來,他也懂得游山玩水。他有著‘儒家的進,道家的退。’中間怎么產生平衡?沒有什么好不好的問題,而是說什么時候讓儒家的‘知其不可為而為之’的東西多一點,什么時候讓‘天地有大美、相忘于江湖’的東西多一點,在進退的分寸中有一個拿捏。”

比起進退矛盾感的平衡,在蔣勛身上,最吸引人的還是東西方文化的融合和共存。蔣勛去過很多次普羅旺斯,每次去普羅旺斯,他都會去塞尚的工作室。塞尚對物體體積感的追求和表現,為“立體派”開啟了思路;重視色彩視覺的真實性,其“客觀地”觀察自然色彩的獨特性大大區(qū)別于以往的“理智地”或“主觀地”觀察自然色彩的畫家。作為后期印象派的主將,從19世紀末便被推崇為“新藝術之父”。塞尚是蔣勛很喜歡的畫家。

“我覺得塞尚有個東西一直在啟發(fā)我。我在池上的時候,有一天風吹起來,樹在晃動,有一刻我突然很想抓到那個風。臺灣東北季風來的時候,樹是瘋狂地晃動,我畫畫時,我沒有想到樹,我想到的是風,全部是風,那些葉子幾乎都要全部被震落的感覺,那個時候我突然覺得塞尚跑出來了。藝術的學習很有趣,它不是一個當下功利的目的,而是讓自己儲存多一點的養(yǎng)分,你不曉得表現主義的畫家對你產生什么影響,你就是看,喜歡他們的作品,有一天那個情境來的時候,這些東西就會出來。部分的塞尚,部分的東方線條,讓你把很多畫派的東西忘掉。我很喜歡莊子說的‘忘’這個字。我們的知識都是記憶,莊子在講忘。金庸的理解很有趣,金庸在他的小說里寫一個人,學一個招數,他要到忘的時候那個招數才成熟。莊子一直在提醒我:你學來的東西有一天要忘。”蔣勛說。

鄉(xiāng)愁和游子

蔣勛在二十多歲的時候,寫了一首《少年中國》的詩,當時他還在臺北故宮博物院學習。詩歌里寫道:我們隔著迢遙的山河/去探望祖國的土地/你用你的足跡/我用我游子的鄉(xiāng)愁/你對我說/古老的中國沒有鄉(xiāng)愁/鄉(xiāng)愁是給沒有家的人/少年的中國也不要鄉(xiāng)愁/鄉(xiāng)愁是給不回家的人。

這首詩在1977年被改編成一首臺灣經典民謠歌曲,由李雙澤創(chuàng)作,“臺灣民謠之父”胡德夫演唱。

這次“天地有大美——蔣勛的藝術人生”特別展覽,也是蔣勛在大陸的首次藝術展覽,現在的他,渴望和大陸的“少年們”對話。

在《少年中國》之后,蔣勛又執(zhí)筆寫下《少年臺灣》。“從《少年中國》到《少年臺灣》,我都有一個心愿,我想祝福年輕的一代,老的東西我們要學,但是你學完之后要走出自己的路。陶醉在一個古老的文化里,它對你沒有一點幫助。我對少年的定義是,給他鼓勵,讓他做出他這一代的生命力出來——今天的聲音是什么樣的聲音?今天的色彩是什么樣的色彩?”蔣勛說。

有人問蔣勛,你今年70歲了,如果生命還有10年,你想做什么?蔣勛很大膽地回答:我好想去畫一系列的人體。

2010年底,蔣勛患急性心肌梗塞,送臺大醫(yī)院急診,在加護病房住了好幾天,接著,因為心臟缺氧肌肉局部壞死。2011年,蔣勛做了長達半年的復健。在醫(yī)院里,他思考肉身,有了與美術史角度不一樣的反省:長久以來,人類一直在思考“人”之所以為“人”的理由,人從什么時候開始凝視自己的形貌?人從什么時候開始思維自己的形貌?

“我對身體還背負著東方人的壓抑,你到西方的美術館,會發(fā)現他們一直在畫人體。在美術學院里畫人體模特時,看到的身體是擺出來給人看的,這很假。我有時候對學生說,你們一直在畫裸體模特,你們洗完澡后有沒有在鏡子里好好看自己的身體,他們說沒有。我發(fā)現我們對自己身體好陌生,其實有恐懼在里面——在鏡子里凝視自己,看十分鐘二十分鐘自己,最后會害怕。這個身體陪伴我這么久了,我對自己的身體竟然一無所知。我很想做這個功課,我們在山水里太久了,人變得很小,小到看不到表情和愛恨。”蔣勛說。

蔣勛是敏感的,他善于捕捉生活的細節(jié),詢問自己內心的情感。對于林懷民先生的評價——“內觀的思維,生活的修為”,他說:“我對于別人談我的東西,沒有特別注意。早上起床我會打坐,大概45分鐘,然后讀一次《金剛經》,再出去走路。2010年心臟病發(fā)作以后,醫(yī)生要求我每天要走一萬步。我在淡水河邊走那條河岸的路,走到我的工作室,就會靜坐下來,磨墨寫下我當時的感受,我不曉得那個是不是一種內觀。”

在《少年臺灣》的序言中,蔣勛寫道:“這個少年,成長的過程中,父親常談起故鄉(xiāng)福建,母親常談起她的故鄉(xiāng)西安。父母都有他們的鄉(xiāng)愁,然而,少年自己,全部的記憶都是臺灣。我不為什么,寫了《少年臺灣》,那些長久生活在土地里人的記憶,那些聲音、氣味、形狀、色彩、光影,這么真實,這么具體,我因此相信,也知道,島嶼天長地久,沒有人可以使我沮喪或失落。”

臺北和池上

在池上當駐村作家以來,每天清晨5點,蔣勛走出畫室,沿著水圳散步,去看沒有電線桿的稻田,看稻穗一天天隨節(jié)氣變化,拿手機拍下翻飛稻浪;有時走去大波池,拍日出暈染開的水墨山水;天空有光束灑下,手機拍不出來時,蔣勛便直接素描,再入畫。

決定出發(fā)去池上前,蔣勛對朋友說:“我發(fā)現我到這個年齡還有一個很重要的功課沒有做,就是真正把自己下放一次,我經常對遼闊大地有一種向往。后來我發(fā)現,是我自己把自己捆綁起來,我好像離不開臺北,天氣熱,有冷氣,天氣冷,有暖氣。我們不知不覺在工業(yè)革命之后把自己變成了一個機器一樣的人。”

在池上,蔣勛學到的第一件事是“日出而作,日落而息”。有一次,他畫畫畫到晚上8點鐘,再出門到池上最熱鬧的街——中山路去吃晚餐。結果,所有的餐廳都關門了。他敲開一家餐廳的門,餐廳的老板對他說:“蔣老師,你怎么這個點才來吃飯,我們一般下午5點吃飯,8點鐘已經準備睡覺了。”

“當時,我就覺得我在池上6000個農民中是最沒有生活能力的,我不曉得怎么去生存。在臺北,我可以畫到夜里12點才吃飯,可是到了農村之后,發(fā)現人們在跟著自然生活。這種自然循環(huán),在工業(yè)革命之后的城市里被遺忘了。在池上,我重新找到在我身上的自然秩序。在臺灣,池上是‘落后的’,落后指醫(yī)院都沒有,看病的話要開車到一個小時以外的地方,可是池上卻是臺灣長壽人口最多的鄉(xiāng)村。”蔣勛說。

蔣勛在池上學到的第二件事是“土地的分享,物質的分享”。他剛到池上的時候,住在一間老宿舍中,有一天打開門,發(fā)現門口放了好多蔬菜。蔣勛問左鄰右舍是誰放的?鄰居告訴他:“這里每戶人家都在田地里種了這些農作物,收成之后就擺放在鄰居家門口。”

蔣勛感慨地說:“我住在都市的公寓里時,跟隔壁的鄰居都不怎么能說上話,我們是陌生的,甚至是防范的。在池上,幾家人輪流收割一家的田,所以有一個勞動的分享和生活的分享。”

這讓蔣勛想到法國畫家米勒在1857年創(chuàng)作的一幅布面油畫《拾穗者》。這幅畫描繪了農村秋季收獲后,人們從地里揀拾剩余麥穗的情景,凝聚著米勒對農民生活的深刻感受。

“這也是米勒要表達的東西:工業(yè)文明來臨后農業(yè)文化留給人們什么樣的遺產,你要如何珍惜。這幅畫不僅僅是表面的美,而是在告訴我們土地里有一個價值:大家共有的分享。我在池上重新做起道德幼稚園的學生,從前我一直是注重知識的學習,道德的學習可能反而在退步。池上現在變成我的學校,我想起老子說的,為學日益,我現在的老師是農民。”蔣勛說。

在蔣勛的生命里,有很多熱淚盈眶的時候——當他在看梵高的畫時,他看到了一個純粹的不跟世俗妥協的反抗靈魂時,他會熱淚盈眶;當他在電影里看到皮娜·鮑什用舞者優(yōu)美的身體一遍又一遍地撞擊墻壁時,他會熱淚盈眶。

蔣勛說:“我很少讓人看到我在撞墻時候的難堪狼狽,我最后總是從容優(yōu)雅地出來,但是我知道我的人生常常在撞墻。情感上、創(chuàng)作上不如意時候的撞墻,皮娜·鮑什把這個轉換成動作,來講人生,你會覺得那是生命最美的綻放,愛恨到了極致之后,你才會懂得什么叫真正的平靜。一個二十多歲的年輕人是很難變成82歲的黃公望,皮娜·鮑什給我很大的解放是‘生命就是巨大的狂喜大痛之后才有一些什么東西’。”

仿佛看到,蔣勛在池上的工作室里畫完畫平靜地走回家,天色舒齊地暗下來。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊