“孩子的心,更需要清泉般的滋潤(rùn)和撫慰”——訪劇作家馮俐

——訪劇作家馮俐

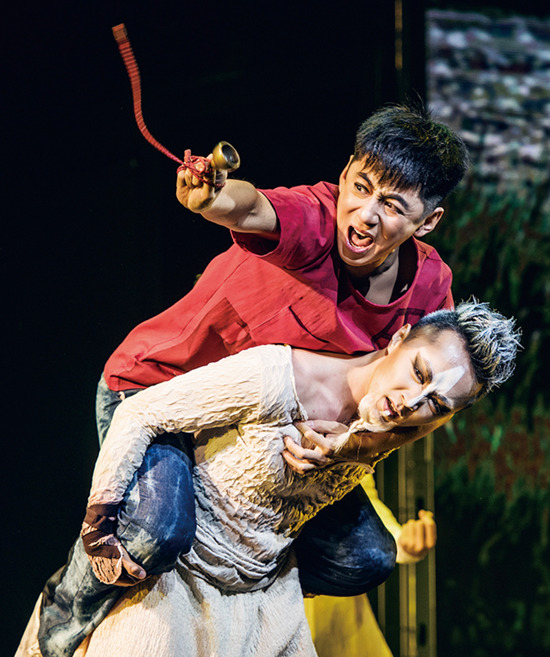

《鷸·蚌·魚》

《木又寸》

《山羊不吃天堂草》

一朵白云遠(yuǎn)懸,兩三簇荷花半開,七八株翠竹挺立……恬淡的鄉(xiāng)村景象中,一鳥一蚌一魚,一對(duì)靠打漁為生的夫妻,用充滿童趣與靈動(dòng)的“表演”,將人們耳熟能詳?shù)摹苞柊鱿酄?zhēng),漁翁得利”的故事進(jìn)行了全新的演繹。這是中國兒藝正在上演的兒童劇《鷸·蚌·魚》。而重新激活這個(gè)故事智慧與哲思的,就是劇作家馮俐。從《木又寸》對(duì)獨(dú)角戲的大膽嘗試,《山羊不吃天堂草》對(duì)少年成長(zhǎng)敘事的開掘,到《鷸·蚌·魚》對(duì)肢體、傳統(tǒng)戲曲元素的嫻熟運(yùn)用,馮俐在兒童劇創(chuàng)作上走了一條“與眾不同”的藝術(shù)探索之路。她“始終像個(gè)孩子一樣熱愛嘗試新鮮事物”,喜歡把當(dāng)代社會(huì)的思考、問題寄托于故事之中,并予以情感與審美的觀照,拓展了當(dāng)代兒童劇創(chuàng)作的藝術(shù)疆域。六一兒童節(jié)來臨之際,圍繞兒童劇相關(guān)創(chuàng)作話題,本報(bào)記者邀請(qǐng)馮俐講述了她和兒童劇的故事。

可以同時(shí)打動(dòng)孩子、家長(zhǎng)和專家,才是兒童劇優(yōu)秀的標(biāo)準(zhǔn)。

記者:《鷸·蚌·魚》不同于您之前主持創(chuàng)作的《成語魔方》系列作品。同樣是講述中國故事、傳播傳統(tǒng)文化,該劇的主題立意更加現(xiàn)代、表現(xiàn)方式更加豐富、藝術(shù)風(fēng)格更加獨(dú)特。最初,為什么會(huì)選擇成語故事進(jìn)行重新解讀?積累了哪些創(chuàng)作的經(jīng)驗(yàn)?

馮俐:《鷸·蚌·魚》得益于這些年我主持創(chuàng)作系列組合短劇《成語魔方》過程中的思考和經(jīng)驗(yàn)。同樣是以“講述中國故事、傳播傳統(tǒng)文化”為出發(fā)點(diǎn),但這部戲,應(yīng)該說在形象化巧思和演出形式感上,全方位地走得更遠(yuǎn)了一些。《成語魔方》緣起于我到兒藝上任時(shí),時(shí)任文化部副部長(zhǎng)董偉跟我談話時(shí)提出的要求:把中國人耳熟能詳?shù)某烧Z、諺語、傳說等,轉(zhuǎn)化為好的兒童劇作品傳遞給孩子們。 我決定從成語入手。第一次召集創(chuàng)作會(huì)之前,我先為這個(gè)系列做出定位:它是20分鐘左右的短劇,但絕不是簡(jiǎn)單圖解的“看圖說話”或“課本劇”,而是具有惟一性的藝術(shù)品——要緊扣成語主旨、本意,更要最大程度地發(fā)揮藝術(shù)想象,鼓勵(lì)調(diào)動(dòng)多種樣式的舞臺(tái)藝術(shù)手段。四年推出的四部《中國故事之成語魔方》呈現(xiàn)樣式很豐富。十三個(gè)成語短劇中,有偏正劇的、偏喜劇的、偏歌舞劇的,重語言的、重肢體的,放大戲曲元素的、借助人偶的……四年來,通過與多位年輕編導(dǎo)的共同努力,我也積累了更多將優(yōu)秀傳統(tǒng)文化進(jìn)行創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化的感悟和思路:成語的智慧、精髓不能丟,但要從“反諷”中發(fā)展出正解;要有童心、童趣,讓孩子們看懂、喜歡。要給智慧和思想插上藝術(shù)和情感的翅膀;要讓孩子興趣盎然,讓家長(zhǎng)共情動(dòng)心,讓學(xué)者看到藝術(shù)價(jià)值和思想意蘊(yùn)。可以同時(shí)打動(dòng)孩子、家長(zhǎng)和專家,才是兒童劇優(yōu)秀的標(biāo)準(zhǔn)。

《鷸·蚌·魚》取材于“鷸蚌相爭(zhēng),漁翁得利”。劇中增加了魚和漁妻兩個(gè)“人物”,以復(fù)式結(jié)構(gòu):先創(chuàng)作出“鷸蚌相爭(zhēng),漁翁得利”的有趣又有邏輯的戲劇過程,再推進(jìn)到“漁翁夫婦相爭(zhēng)”的反向戲劇發(fā)展,落點(diǎn)放在了對(duì)“和諧相處”的形象化呼喚上。這個(gè)作品的創(chuàng)作初衷,是中國兒藝面對(duì)低幼觀眾和國際交流作品的短缺,想以沒有語言的方式,強(qiáng)化更加形象的視聽手段,讓小小觀眾和不懂漢語的外國觀眾接受無障礙。靈感是在音樂的想象中萌芽的:中國民樂打擊樂中的變化多端,可以表現(xiàn)不同節(jié)奏、情境的爭(zhēng)斗;富有個(gè)性的民族樂器如琵琶、嗩吶,可以鮮明表現(xiàn)鷸鳥、漁夫這些不同的形象和情緒。這個(gè)成語本身是講爭(zhēng)斗會(huì)帶來兩敗俱傷,實(shí)際就是呼喚和平共處。中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化能流傳至今,其中蘊(yùn)含的價(jià)值觀是相對(duì)永恒的。現(xiàn)在全世界都在呼喚和諧,消除紛爭(zhēng),有這個(gè)主題作支撐,任何國家的大小觀眾都會(huì)對(duì)它認(rèn)同的。

記者:近些年,您的兒童劇創(chuàng)作給我們最大的感覺是“不走尋常路”,一直在變換方式進(jìn)行兒童劇的中國表達(dá),比如2015年推出的《木又寸》,不僅在中國兒藝的原創(chuàng)劇目史上首次嘗試獨(dú)角戲,也是第一次對(duì)觀劇的兒童進(jìn)行了年齡段的劃分。這部作品透露出的對(duì)于生命的哲學(xué)追問、對(duì)于成長(zhǎng)的憂傷式解讀,都對(duì)以往的兒童劇創(chuàng)作構(gòu)成了一次挑戰(zhàn)。

馮俐:《木又寸》的主人公是一棵森林里的小銀杏樹,因?yàn)槊利惐灰浦驳搅顺鞘小K鎰e了山鷹和“樹哥哥”,一路經(jīng)歷著柳樹大姐、楊樹兄弟、小男孩、老奶奶、知了、流浪貓等生命過客的悲歡離合;經(jīng)歷著拆遷、修路、挖湖、造山帶來的遷徙。在驛動(dòng)的生命旅途中,努力適應(yīng)著變化,始終渴望著溫暖,守護(hù)著尊嚴(yán),直到再次與樹哥哥相遇。這部作品是帶領(lǐng)孩子探索生命歷程、一路飽嘗喜怒哀樂的“心靈旅行”。雖然,它作為“獨(dú)角戲”的藝術(shù)風(fēng)格獨(dú)特、戲劇假定性極強(qiáng),但劇場(chǎng)里的大人和孩子、甚至三四歲的小小孩,都被深深吸引并被喚起了大大的同情心。觀劇過程中,孩子和家長(zhǎng)如此安靜卻又不是出于緊張、如此動(dòng)情卻不是因?yàn)閭摹际且驗(yàn)檫@棵小銀杏樹讓他們想到了自己——無論大人還是孩子,都跟這棵小銀杏樹一樣:經(jīng)歷過身不由己的被動(dòng)和無奈,遭受過別人有意無意的傷害,都懼怕過陌生和孤單,都忍受過卑微和弱小,都渴望過被理解和被尊重,都體會(huì)過離別之痛和相思之苦,都感受過不得不隨波逐流的黯然和被重新點(diǎn)燃希望的狂喜。散場(chǎng)時(shí),每一個(gè)人都仿佛經(jīng)歷了一次沉靜而知心的交談,仍在若有所思。如同好的文學(xué)閱讀之后的掩卷沉思。沉思中,那被現(xiàn)實(shí)揉搓成一團(tuán)的心,像得了雨露的樹葉一樣,輕輕地舒展開了。

幫助孩子認(rèn)識(shí)自己、認(rèn)識(shí)他人、認(rèn)識(shí)世界,也幫助孩子學(xué)習(xí)如何對(duì)待自己、對(duì)待他人、對(duì)待世界。這就是我的兒童劇創(chuàng)作觀。

記者:當(dāng)下的兒童劇演出市場(chǎng)活躍,但是演出劇目的質(zhì)量參差不齊。劇目質(zhì)量的高低很大程度上源自從業(yè)者創(chuàng)作觀念、演出訴求的差異。您的兒童劇創(chuàng)作觀是什么?除了講道理、教知識(shí)、寓教于樂外,您認(rèn)為兒童劇最應(yīng)該向孩子傳達(dá)的東西是什么?

馮俐:我始終像個(gè)孩子一樣熱愛嘗試新鮮事物,始終是個(gè)沒有忘記自己的童年和少年,因而是始終能夠親近孩子的成年人。孩子天生擁有巨大的好奇心和濃厚的求知欲,但孩子不喜歡被小看,不喜歡被對(duì)付,不喜歡被說教。他們喜歡被凝視關(guān)注、喜歡平等交談。他們對(duì)自己、對(duì)世界有無數(shù)疑問和困惑,渴望成年人能耐心陪伴著一起尋求答案。兒童劇最重要的功能,是幫助孩子認(rèn)識(shí)自己、認(rèn)識(shí)他人、認(rèn)識(shí)世界,也幫助孩子學(xué)習(xí)如何對(duì)待自己、對(duì)待他人、對(duì)待世界。這就是我的兒童劇創(chuàng)作觀。

孩子成長(zhǎng)需要“糖果”——那些給孩子帶來歡樂和趣味的藝術(shù)作品;孩子成長(zhǎng)需要“預(yù)防針”和“果味鈣片”——那些寓教于樂的、注重知識(shí)性和教育性(所有品德、文化、傳統(tǒng)包括革命傳統(tǒng)的教育都在其中)的藝術(shù)作品。但孩子成長(zhǎng)還需要健康豐富的“食物”和滋潤(rùn)心靈的“甘泉”——那些可以一點(diǎn)一滴培育他們健康人格,可以令其心靈充盈、柔軟、寬闊的強(qiáng)調(diào)審美和情感的藝術(shù)作品。我總會(huì)非常心疼今天這些吃了太多“糖果”和“補(bǔ)藥”的孩子們。懂很多道理、掌握很多信息的他們,心里同時(shí)也藏著許多屬于他們的“沉重”和“憂傷”,即使還沒長(zhǎng)到“拒絕幼稚”的年紀(jì),但也都像《木又寸》中的小銀杏樹一樣,對(duì)世界充滿信任又充滿困惑,容易受傷卻又不會(huì)訴說,渴望被了解、被理解而不容易得到,天真無邪又總是無助。孩子的心更需要清泉般的滋潤(rùn)和撫慰。 兒童戲劇除了給孩子們講道理、教知識(shí),更應(yīng)該學(xué)會(huì)蹲下身來,以藝術(shù)的方式平心靜氣地跟孩子交談,談他們想要談?wù)摰囊磺小?/p>

記者:兒童文學(xué)作家曹文軒曾經(jīng)說過:“中國兒童文學(xué)現(xiàn)在已處在一個(gè)非常高的水準(zhǔn)上,可以說已經(jīng)在國際水平線上了。”但在兒童劇中,一些優(yōu)秀的兒童文學(xué)作品與舞臺(tái)似乎存在天然的鴻溝,這不能不說是兒童劇創(chuàng)作的一種缺憾。2017年,您改編了曹文軒的同名兒童文學(xué)作品《山羊不吃天堂草》并冠之以“成長(zhǎng)戲劇”。在您看來,戲劇與文學(xué)的關(guān)系是什么?你在改編中又是如何兼顧文學(xué)品質(zhì)與戲劇審美的?

馮俐:這部戲的創(chuàng)作,就是中國兒童戲劇向中國兒童文學(xué)的致敬。戲劇與文學(xué)屬不同藝術(shù)體裁,擁有各自不同的藝術(shù)特質(zhì)。比如說:小說是“敘述”的藝術(shù),而戲劇是“動(dòng)作”的藝術(shù)等等。二者的精神實(shí)質(zhì)卻是相同的,都是人學(xué)。其關(guān)注的核心都是人。《山羊不吃天堂草》的原小說是一部具有扎實(shí)的社會(huì)背景、深刻思想性和獨(dú)特寓言性的作品。但一部作品在自己的文體中實(shí)現(xiàn)得越完美,轉(zhuǎn)換成另外的文體時(shí)就越困難。在導(dǎo)演、演員和主創(chuàng)們的共同努力下,同名戲劇作品得到了原著作者曹文軒老師的認(rèn)同,也得到了戲劇專家們的認(rèn)同。好的改編不僅需要凝練,更需要提煉,需要重新結(jié)構(gòu)。劇本將小說中娓娓道來的順序描寫,天翻地覆地重新編織成兩條戲劇線索。一條是具有懸念的情節(jié)線,倒敘式的回溯。從少年明子“涉嫌詐騙”被帶到派出所開始,在各種人的不斷追問中,在“現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)”的外部框架里,故事沿著明子獨(dú)自思索的心理線推進(jìn),不斷跳回到“過去進(jìn)行時(shí)”,展現(xiàn)明子進(jìn)城打工,一路上,人生觀、價(jià)值觀不斷建立、顛覆、變化跌宕的心理歷程。另一條線是把原小說最后才托出的“山羊不吃天堂草”的故事,化作明子巨大的內(nèi)心疑問,在序幕中,就以詩意的舞臺(tái)形象提出,構(gòu)成形而上意味的叩問,隨明子一起探尋著“山羊?yàn)槭裁床怀蕴焯貌荨钡拇鸢福瑢⒁粋€(gè)人生問題的思索過程,形象化地貫穿全劇。保持小說的文學(xué)品質(zhì),創(chuàng)造戲劇的獨(dú)特藝術(shù)魅力和審美價(jià)值,從一度劇本到二度呈現(xiàn),令舞臺(tái)上“升華”出“無邊無際的悲憫”——曹文軒透過他創(chuàng)造的文學(xué)“看到了藝術(shù)”。

現(xiàn)實(shí)題材兒童劇的創(chuàng)作,難點(diǎn)不在教,而在化——將思想化為打動(dòng)孩子的藝術(shù)形象。

記者:從一定角度看,《木又寸》《山羊不吃天堂草》都可以看作是現(xiàn)實(shí)題材的兒童劇作品。而在不同題材、樣式的兒童劇中,現(xiàn)實(shí)題材的創(chuàng)作難度往往是最大的。您認(rèn)為,現(xiàn)實(shí)題材兒童劇創(chuàng)作的難度何在?如何進(jìn)行突破?

馮俐:孩子永遠(yuǎn)需要童話、寓言,需要豐富的想象和鮮明的藝術(shù)形象。而現(xiàn)實(shí)題材的書寫,往往容易陷入具體的生活再現(xiàn),陷入概念化的形象塑造和只教不化的主題宣講,讓孩子們不喜歡。孩子不喜歡的兒童劇是不及格的兒童劇。現(xiàn)實(shí)題材兒童劇的創(chuàng)作,難點(diǎn)不在教,而在化——將思想化為打動(dòng)孩子的藝術(shù)形象。《木又寸》以童話的方式反映了孩子所能理解的現(xiàn)實(shí)生活。它的主人公是樹,表現(xiàn)的卻是人。該劇的創(chuàng)作實(shí)踐給了我非常重要的啟示和突破口,即兒童劇的現(xiàn)實(shí)題材可以有豐富的兒童化的寫法。以童話的、寓言、甚至神話、魔幻故事的手段,來表現(xiàn)現(xiàn)實(shí)生活,這應(yīng)該是兒童劇創(chuàng)作理念上的一種突破。

那么,如果故事本身就是現(xiàn)實(shí)生活里來的呢?那就要向人物的心靈最深處挖掘。《山羊不吃天堂草》里,一群饑餓的山羊,面對(duì)一片肥美茂盛的天堂草,卻不肯低下頭食用,若干天后竟一只只倔強(qiáng)而高貴地死去……山羊?yàn)槭裁磳幙绅I死也不吃天堂草?少年明子帶著心中巨大的疑問,迫于生活的壓力,帶著父親“自己去長(zhǎng)大成人”的殷殷期盼,帶著養(yǎng)家的責(zé)任,跟隨師傅和師兄進(jìn)城打工謀生。在他們似乎難以走進(jìn)的世界,單純倔強(qiáng)的明子遇見了許多不同的人和事……在生活的艱辛中,不時(shí)地感受到溫暖,也不時(shí)地被逼到了人性抉擇的懸崖邊。他在鄉(xiāng)土文明的堅(jiān)守與現(xiàn)實(shí)生活的壓力中不斷掙扎,在不斷的追問和選擇中逐漸領(lǐng)悟到“山羊不吃天堂草”的人格隱喻,艱難而執(zhí)著地成長(zhǎng)著。雖然明子生活在當(dāng)下孩子并不熟悉的社會(huì)底層,但心靈是不分階層的。從明子身上,他們(包括成人)會(huì)看到自己,認(rèn)識(shí)到成長(zhǎng)的艱難,甚至認(rèn)識(shí)到人性的復(fù)雜。青少年觀眾會(huì)在不斷的共情同感中,深深地感受到在長(zhǎng)大成人的道路上,自己并不孤獨(dú)。

記者:隨著中外戲劇交流的日漸活躍,國外的兒童劇作品紛紛登上國內(nèi)舞臺(tái),尤其是連續(xù)八屆的中國兒童戲劇節(jié),讓國內(nèi)的孩子們看到了不少優(yōu)秀的外國演出。您認(rèn)為,在兒童劇的創(chuàng)作觀念、內(nèi)容開掘、表現(xiàn)形式等方面,國外同行的實(shí)踐有哪些是值得我們學(xué)習(xí)和借鑒的?中國兒童劇“走出去”還需要解決哪些問題?

馮俐:值得我們向各國優(yōu)秀兒童劇借鑒的,簡(jiǎn)單說,一是在創(chuàng)作觀念上可以更加開闊,針對(duì)不同年齡,兒童劇也可以是簡(jiǎn)單的、浪漫的、非完整的。二是創(chuàng)作方法上可以更豐富,傳統(tǒng)的從劇本入手之外,也可以從音樂、從舞美、從各式各樣的表演技藝入手。三是主題可以更廣泛,關(guān)于死亡、關(guān)于黑暗、關(guān)于恐懼、關(guān)于孤獨(dú),關(guān)于戰(zhàn)爭(zhēng)、關(guān)于病痛、關(guān)于難民……所有少年兒童關(guān)注的話題都值得去慎重涉獵。四是要更加強(qiáng)調(diào)作品的個(gè)性,發(fā)現(xiàn)、鼓勵(lì)“絕活式”的、惟一性表達(dá)。五是在小體量作品中,少依賴聲光電,多去嘗試單純表達(dá):將一兩種舞臺(tái)元素,比如色彩、聲音、材料、特殊技藝、高科技藝術(shù)手段等用到極致。在兒童劇“走出去”方面,中國兒藝已經(jīng)開了好頭,做了非常好的示范,但路還長(zhǎng)。我們常說“越是民族的,越是世界的”,其核心含義,應(yīng)該是指對(duì)人類共性話題的具有民族個(gè)性的表達(dá)。把握住“共性話題”和“個(gè)性表達(dá)”,中國的兒童劇會(huì)越走越遠(yuǎn),越飛越高。

賬號(hào)+密碼登錄

手機(jī)+密碼登錄

還沒有賬號(hào)?

立即注冊(cè)