讀書是門檻最低的高貴

剛剛過去的一年,讀了那些好書?當我捫心自問時,驚覺自己蹉跎了歲月,辜負了韶華。年歲徒長,而胸無點墨,不少現代人正患著程度不一的知識匱乏焦慮癥。也正因此,每到歲尾年初,一些媒體或出版機構評選的“年度好書”常常引起公眾關注:即使沒讀過,好歹也知道個書名,待有空閑時間再讀。殊不知,很多人等待多時,也不會買一本書。

如今,市場經濟的效率意識、生活節奏的快馬加鞭、網絡時代的信息爆炸、知識生產的支離破碎,嚴重擠壓了現代人的閱讀空間:我們應如何對待精神生活,安頓心靈家園?網絡時代,在信息過剩的知識生產和消費環境中,我們應如何看待閱讀?如果不理順這些問題,我們將難以在信息蕪雜的當下社會里進行高品質閱讀。

德國思想家本雅明在《機械復制時代的藝術作品》中提出了“靈暈”這一概念。“靈暈”是指人們在帶著感情或者意識親自去凝視或聆聽一個事物時,跟所看和所聽對象之間形成的獨一無二、不可替代的關系。隨著機械復制時代到來,可視聽之物泛濫,感官刺激更是唾手可得,“消費”和“占有”便成為人們感受事物的主要方式。人們越來越無力和事物建立獨一無二的觀看或聆聽關系。當“靈暈”逐漸消散,取而代之的是一種“不走心”的知識生產和傳播方式。本雅明哀嘆,機械復制時代,同時也是一個“靈暈”消失的時代。

回顧歷史,閱讀媒介從未停止變遷腳步。從前,它們是甲骨和竹簡,是紙張和印刷機,是電視機和收音機,是照相機和電視機,現在它們是電腦、手機和互聯網。技術革新和進步讓知識生產和傳播路徑越來越便捷,讀“屏”時代已經來臨,歷史大趨勢不可逆轉。

2017年世界讀書日前夕,第14次全國國民閱讀調查結果顯示,51.6%的成年中國國人傾向紙質閱讀,有9.8%傾向于“網絡在線閱讀”,有33.8%傾向于“手機閱讀”,有3.8%傾向于“在電子閱讀器上閱讀”。“屏”閱讀,已與傳統的“紙”閱讀平分秋色。

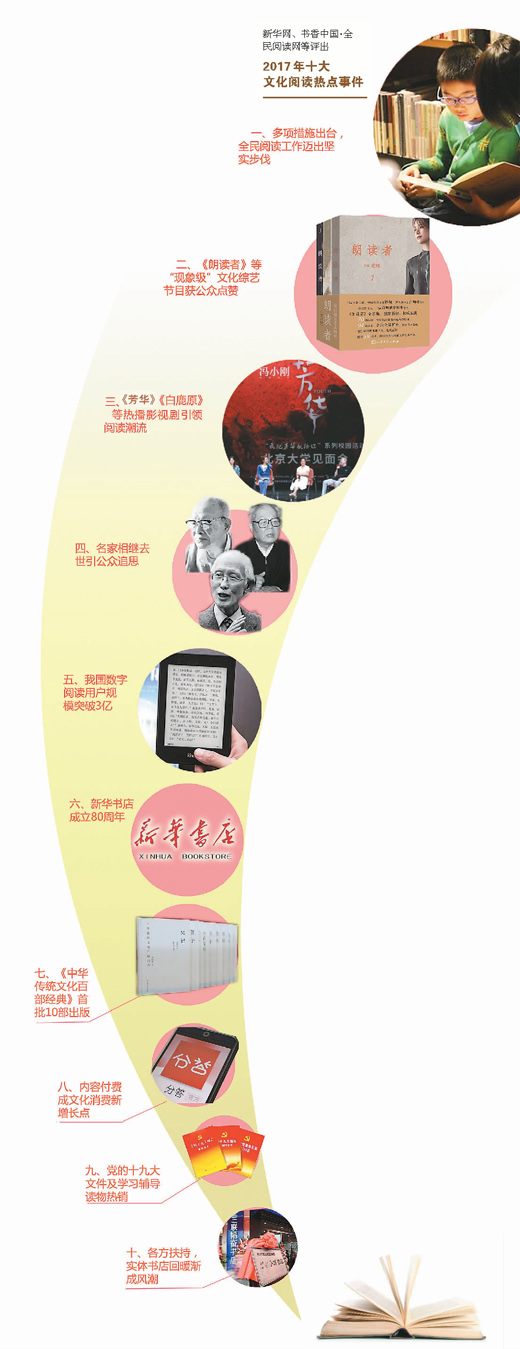

讀屏時代,閱讀問題凸顯。比如,青少年嚴重依賴網絡,凡事一搜了之,成為被電子屏奪走的一代;碎片化閱讀讓現代人的思考成為無源之水,進而造成整個社會風氣浮躁;知識付費正成為互聯網產業新風口,但迎合用戶需求的內容質量參差不齊;網購書店嚴重擠壓線下實體書店生存空間,公眾公共閱讀空間萎縮;學院派經典巨著艱深晦澀,令普通大眾望而卻步。本雅明時代,互聯網還沒有出現,但他的哀嘆在今天依然有重要現實意義。

但若因此就將讀屏與碎片化的淺閱讀畫上等號,認為只有讀紙質書才是高品質的閱讀,未免太過簡單粗暴。

事實上,無需將讀屏和讀書割裂對立,不同人群選擇不同閱讀方式,無可厚非。“布衣暖,菜根香,詩書滋味長。”有人在紙質書中嗅到了書香,有人喜歡在實體書店里尋找氛圍,也有人在手指翻飛的滑屏閱讀中找到快感。在互聯網時代,如果非要固守青燈古卷不可,未免有些迂腐。

占有知識并不等同于思考能力提升。無論采用何種方式,閱讀最重要的價值是在讀中思考。好讀書更要會讀書,我們應該以問題為導向,融匯貫通,活學會用,日積月累。在閱讀過程中圈、點、標、劃,隨性寫體會,即興寫想法,使自身思辨能力能夠在自主感受、自主理解、自主吸收過程中得到提高。

“腹有詩書氣自華。”讀書是門檻最低的高貴,而思考正是入門高貴的正確方式。

(制圖/彭訓文)

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊