漢代書法“不諧之音”緣由淺析

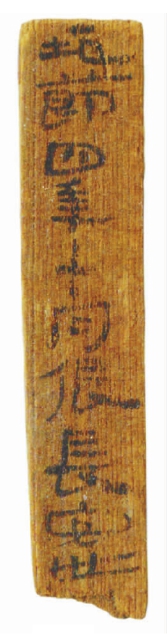

地節四年簡 西漢 木質

兩漢書法錯金縷彩,云蒸霞蔚,在書法發展史上,處于隸盛篆衰的蛻變期、碑刻瓦鳴的成熟期,也是章草名世的靈動活躍期,涌現了眾多書法名家和書法 精品,書論也漸成體系,為書法藝術的發展作出重要貢獻。因其發展的閎放雄大、旗展鼓喧,自然這其中也出現許多不和諧的聲音,一定程度上制約阻滯著書法藝術 的發展。譬如蔡邕作為一代書家,曾在《指陳政要七事疏》中發出“夫書畫辭賦,才之小者,匡國理政,未有其能”的過激之詞。這些“不諧之音”雖未形成強大的態勢,但也不能小覷。

書法是傳統文化發展最具經典標志的藝術符號,因其點畫線條具有無限的表現力、抽象性和審美特質,引發的鑒賞評判必然高蹈、深邃而多元,對其貶低和排斥本不稀罕。但在漢代如此集中如此苛刻,必有深刻背景。

漢代書法的“不諧之音”大體有以下三種:其一,對書法技藝的貶低。譬如賈誼在《論治安策》中稱書法為“夫移風易俗,使天下回心而鄉道,類非俗吏 之所能為也。俗吏之所務,在于刀筆筐篋,而不知大體。”其二,對書體的貶低。趙壹在《非草書》一文中,指責草書“其摱扶拄挃,詰屈龍乙,不可失也。齔齒以 上,茍任涉學,皆廢倉頡、史籀,竟以杜、崔為楷;私書相與之際,每書云:適迫遽,故不及草。草本易而速,今反難而遲,失指多矣。”第三,對書家的貶低。 《史記》“酷吏列傳”記載多處對書家的譴責和不滿,如貶低丞相蕭何為“于秦時為刀筆吏,錄錄未有奇節”;貶低符璽御史趙堯“堯年少,刀筆吏耳,何能至是 乎!”;貶低丞相史趙禹“以刀筆吏積勞,稍遷為御史”;貶低御史大夫尹齊“以刀筆稍遷至御史”“天下謂刀筆吏不可以為公卿。”

漢代前后一直承續著“書為小技”的文化論調

技能被斥為小道,淵深源遠。漢人崇尚儒學,在道德和學識雙重標準的浸染下,技能始終未擺上應有位置。孔子《論語》:“志于道,據于德,依于仁, 游于藝。”將藝術作為游戲,排在立身入世修養的最后。《禮記》所謂“德成而上,藝成而下,行成而先,事成而后”就是一種典型的“重大道,輕小術”的儒家傳 統文化意識。正因為書法是一個由技入道的藝術過程,受這一意識影響,在秦漢乃至魏晉南北朝,持續不斷地被認為“雕蟲小技”“蟲篆之學”。就是到晉朝,文學 家顏之推在《顏氏家訓》中還提出“此藝不須過精,夫巧者勞而智者憂,常為人所役使,更覺為累。韋仲將遺戒,深有以也”。

“書為小技”在漢代市場不小,因為漢王朝吸取秦滅亡的教訓,極力主張“反秦之弊,與民休息”,將國家發展的重點放在經濟上。秦代雖然統一六國文 字,對文字的發展與傳播,起到強大的推動作用,但“焚書坑儒”對于文字與文化的傳播所造成的災難,以及對后世文人造成的恐懼心理,一時難以抹去。在這陰影 下,漢皇帝雖然重視文化建設,但“罷黜百家,獨尊儒術”,在書法藝術的普及與推廣上同樣循規蹈矩,并未催開書法“百花齊放”“萬紫千紅”的局面。相反,在 書寫上提出了更加嚴格的約束規范要求,正體隸書成為時代的圭臬。《漢書·藝文志》記載,“漢興,蕭何草律,亦著其法,曰:‘太史試學童,能諷書九千字以上 乃得為史。’又以六體試之,課最者以為尚書、御史、史書令史。吏民上書,字或不正,輒舉劾。”要求書寫內容必須莊重而嚴肅,氣端而貌正。這種死板的書寫態 度與風尚,使得書家一直停留在工匠的水平上,難以煥發出鮮活的韻致和生命的律動。

書法沒有如文學成為社會旺盛所需

“口出以為言,筆書以為文”,這是社會交流的兩種表達方式。最初人們喜歡以“聲”為代表的音樂交流,但發現詩歌或文學有著比音樂無法媲美的優勢,于是以詩歌為樣式的文學藝術蓬勃發展。樂詩從“以聲為用”到“以義為用”,就表示音樂的詩歌已經被作為文字的詩歌取代,樂歌的音樂曲調可以靠口耳相傳,但歌詞以文字記載,更不容易佚失。《漢書·禮樂志》載:“漢興,樂家有制氏,以雅樂聲律世世在大樂官,但能紀其鏗鏘鼓舞,而不能言其義。”對比之下, 文學的發展,已能夠滿足社會交流表達的需要,而書法的需求,則更多地在官府公文處置中流行。

許慎《說文解字》解釋:“書,庶也,紀庶物也。亦言著之簡、紙,永不滅也。”說明書法一定程度上與公家事務緊密相關。《周易·系辭》:“上古結 繩而治,后世圣人易之以書契,百官以治,萬民以察”,可見書法乃“為政之道”。正因為有文學發展作為前提,書法沒有成為社會的首選急需,在民間便若有若無,才有被時人貶低的機緣。《后漢書·竇融傳》載,竇融不愿其子有書法等方面的才能,情理蹤跡就在于此。其上疏原文是:“有子年十五,質性頑鈍。臣融朝夕 教導以經藝,不得令觀天文、見讖記。誠欲令恭肅畏事,恂恂循道,不愿其有才能。”

審美處于“自沉”與“自醒”膠著的假眠狀態

班固在《漢書·藝文志》中說:“是時始建隸書矣,起于官獄多事,茍趨省易,施之于徒隸也。”道出了漢隸發展的脈絡和原因,即:隸書由小篆演變而成,篆變為隸,原因只是為了追求書寫的快捷。這里將隸書產生的原因,僅簡單歸結于比篆書快捷,而且判斷的動因,僅是隸書直線方折,較篆書曲線圓轉書寫容 易。這一認知,正說明漢代在藝術審美上還沒有出現真正意義上的自覺與自醒。

實際情況是,由篆書變隸書,在毛筆書寫之時,方折的結構比圓轉結構反而更慢,折筆時為減速停頓,筆鋒行走的路線更長。如果從藝術審美分析,我國 最早文字甲骨文,由刀刻畫而成,其直線方折顯示了刀刻手法對書體所造成的影響。后期的商周金文,由于范鑄方法較之刀刻,更易于表現書寫的曲線圓轉特征。至 漢,除瓦當等磚模制作外,其他篆刻為表現其圓轉曲線,多是以雙刀或以反刀逆轉來完成的,書體完成難以實現渾然一體與意氣貫穿之美妙,難以表達粗細有致與停 行有節的架構趣味,也就難以驗證陰陽交織與有起有伏的東方智慧,而要達成這些審美要求,隸書正好契合了這一追求與期盼。

可以肯定,審美趣味加速了由篆轉隸的進程,而班固等書家仍局限在表面形態的快捷與緩慢上,正說明此時藝術審美仍在“自眠”“自沉”,或處于“自覺”“自醒”前的黎明期。

價值信仰差異引發書法審美的不同

文字的書寫經歷了漫長的演變,漢代雖然逐步擺脫純粹的實用功效,但就藝術審美來講,才剛剛呈現出萌芽躁動的苗頭,對此多元的審美,仁者見仁、智 者見智,也是常態。但“不諧之音”根本的原因,還是維護儒家的信仰權威。他們對書法藝術的貶低,更是對以排斥儒家的政治勢力的貶低,漢靈帝“鴻都門學”事 件最能說明問題。

“鴻都門學”的本意是招引善為文賦的太學生,而太學生大多出身寒門,沒有權力基礎,談不上有什么政治遠見和治國方略,但可憑一技之長直接步入朝 廷入仕。這種做法對漢代儒家傳統和取士用人制度構成了潛在的威脅,而且書畫辭賦與儒家經學也相沖突,小能小善,與以教化為本背違。在此情理下,社會之士才 針對“鴻都門學”帶來的種種弊端,多次上書,斥責其弊端。書家崔瑗《草書勢》最早談論宣帝時不該重用文法吏的做法。《漢書·蓋寬饒傳》指斥宣帝“圣道寢廢,儒術不行,以刑余為周、召,以法律為《詩》、《書》”,倡導只有儒家倫理規范與政治主張才能世世通行。當然,在這“不諧之音”中,也有合理的成分,不 排除在漢代確有假借藝術之名而求虛名的好利分子夾在其中,假手請字,漸疏章句,敗壞著藝術的名聲。

真正書法審美意識的自覺,是建立在人性自醒基礎之上,并在社會審美觀念大致趨同時實現的,但漢代還沒有形成這樣的客觀基礎。因此,漢代書家自身的價值觀和信仰,對書法的見解就起到了十分重要的作用。前文提到的蔡邕、楊賜、陽球諸子,皆是儒家的正宗傳人和弘道者,他們的書法觀皆以儒家為標準,情在理中,勢在必然。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊