向世界講述中國故事的人 訪《中國記憶》總導演閆東

“文化和自然遺產保護是世界性的話題,我們中國在這方面有著豐富的資源,成功申遺30年來,我國文保工作突飛猛進,時至今日也有足夠的發言權。都說民族的就是世界的,中國的記憶便是世界的記憶,中國的文化和自然遺產更是世界的財富。所以,“中國記憶”正是向世界講述中國故事。” 《中國記憶》特別節目總導演曾對著觀眾如是說。

閆東和樊錦詩先生在演播室合影

這位總導演就是閆東,也是《中國記憶》特別節目的創辦者之一。他自1987年進入中央電視臺至今,一直從事紀錄片和重大題材特別節目的一線創作。《中國記憶》講述的是中國文化,開始越來越多地呈現出國際化色彩,也讓更多的國家、更多的人們開始了解中國人眼中的歷史和中國人的故事。無疑,閆東和他的團隊就是向世界講述中國故事的人。

深中肯綮,一席閑談喚出“中國記憶”

“文化遺產是屬于我們每個人的記憶,我們作為國家電視臺的一分子,有責任帶觀眾把歷史梳理清楚,把過去和今天告訴未來。我們希望通過一檔高品質的節目來激發全社會參與文化遺產保護的熱情。” 2006年初閆東對著央視副總編輯、時任社教中心主任張寧主任講出自己的想法。

閆東說這番話的時候是2006年,那一年正是“中國文化遺產日”設立元年,至今已經12年。《中國記憶》就是在那一年創立,到現在整整度過一紀時光。歲月如梭,閆東現在訴說起當初“中國記憶”的創意,竟然只是來自一席無意間的閑談。

2006年春節前的一天,閆東陪同文化部、國家廣播電影電視總局等單位專家審看即將推出的一部紀錄片。在審片休息的空隙,文化部的一位領導提起,國務院已決定將每年6月第二周周六設為“文化遺產日”。這本是一句閑談,閆東卻敏銳的嗅察到創意的氣息,將這個“文化遺產日”記在了心頭,隨后立刻將此匯報給張寧主任,并說出前文的那番節目的立意思路和想法。張寧主任迅速決策,將《中國記憶》的創意和名字確定下來,整個社教中心無論從人員調配還是資金上,都將這個原創的新項目列為重中之重。《中國記憶》特別節目由此誕生,并一直持續至今12年。

“那么多文化遺產、考古項目和博物館,很多觀眾想第一時間了解它,卻苦于沒機會到現場,我們就用鏡頭帶著觀眾去看。隨后,我們還想到把‘文化遺產日’與5月18日‘國際博物館日’這兩個密切相關的日子策劃到一起,再加上將社教頻道一系列重頭欄目進行擊鼓傳花式的編排,這樣就可以傾盡全力為觀眾奉獻一整月的文化大餐。”閆東坦言,《中國記憶》大概是唯一一檔堅持了12年的關注文化和自然遺產的節目,僅僅是每一年的選題創意就耗用了大量精力。他感嘆:“這個團隊里的人,沒有熱愛、沒有情懷、沒有得失的取舍、沒有一往無前的勇氣、沒有包容心、沒有舍我其誰的精氣神,真干不了12年!”

12年前,時任聯合國教科文組織駐華代表處文化遺產保護專員,現任復旦大學國土與文化資源研究中心主任、教授、博導杜曉帆曾接受閆東和《中國記憶》團隊的專訪,并從那時起與閆東成為無話不談的文化朋友。此后多年,他一直為《中國記憶》策劃出謀獻計。“當時我覺得這個節目最困難的是對當年熱點問題的把握和同業界的溝通,沒想到節目組做得非常好。”杜曉帆也直言,那幾年他對于節目組最大的建議就是做一些負面的案例,顯然這實施起來將非常艱難,可閆東帶著他的團隊硬是把這塊硬骨頭啃下來了,2013年的《中國記憶》就以此為主題,最終獲得業內外廣泛好評。

對于《中國記憶》和閆東,杜曉帆絲毫不吝贊美之言:“《中國記憶》見證了我國文化遺產事業在新時期的發展歷程,從被社會冷落到今天的普遍關注,可以說《中國記憶》為中國文化遺產的普及做出了重要貢獻。12年的堅守,任何褒揚對他們都不過分。在一個社會劇烈的轉型期,能夠不為社會廣泛重視的文化遺產堅守,實屬不易啊!”

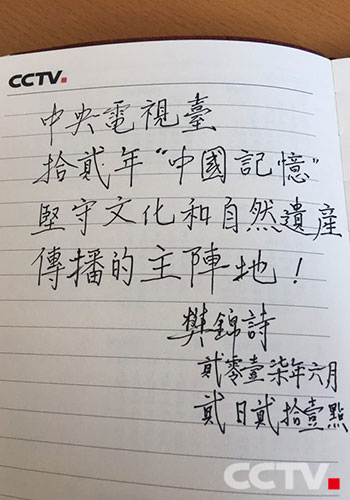

樊錦詩先生為《2017中國記憶》題字

抓大抓細,始終抱持敬畏之心前行

“我們記錄的是文化和歷史,這難道不足以讓人產生敬畏之意?如果面對如此厚重的歷史,我們都沒有敬畏之心,又怎能拍出令人信服的作品!”閆東對自己的作品有這樣的理解。

自1987年進入中央電視臺,閆東創作節目作品經常是多項目并行制作。比如今年在忙《2017中國記憶》的同時,他還指揮著另一組人馬拍攝制作紀錄片《港珠澳大橋》和《長征》國際版。即便是同時駕馭多個不同題材的作品,他也能把控宏觀,做到張弛有度,井然有序,做到細致縝密,腦子里始終對每個項目都保存著一幅極其清晰的作戰地圖和時間推進表。

他對關鍵細節也絕不放過。從節目立項開始,無論周期是半年還是一年,為保證劇組工作推進和有效溝通,他幾乎強制性的要求劇組每周開會,有時一周開三五個會議都極其正常,每個會議不追求時間長,但必須說重點、說實在的問題,大到節目框架如何搭建,小到攝制組器材食宿的解決安排。而且他不論走到哪里,心里都想著為《中國記憶》發掘選題,常常念叨著“今年用不了,明年、后年、大后年,總有一個用上的合適機會。”,現在展現在觀眾面前的《中國記憶》,很多創意都是在碎片化的時間片段中被捕捉。

之所以如此這般事無巨細,大概是因為他始終抱著一份敬畏的態度對待工作。對待他所拍攝的內容,不允許在細節上出問題。“拋開工作本身而言,單單梳理我這30年來的作品,《中國記憶》、《孔子》、《東方主戰場》、《長征》、《1937南京記憶》、《旗幟》、《大魯藝》等等,我們記錄的是文化和歷史,這難道不足以讓人產生敬畏之心?如果面對如此厚重的歷史,我們都沒有敬畏之意,又怎能拍出令人信服的作品!”閆東接著說,“換個角度說,細節決定成敗。那么困難的大歷史、大部頭都拍了,怎么能折在小小的細節問題上?更何況這些問題在前期,只要稍微努把力,就可以避免。” 難怪很多在他項目組里工作過的人都感慨,跟他拍一部作品無異于徹底歷練一次,也許累脫了一層皮,但明顯成長了一大塊。

今年4月底,為了讓觀眾更好的體驗秦始皇陵兵馬俑的體貌細節,閆東帶隊赴西安與秦陵博物院洽談使用VR(虛擬現實)技術“下坑”拍攝兵馬俑一事。所謂“下坑”就是指不站在游覽臺上,而是跟坑里的兵馬俑面對面,近距離站在一起拍攝。他安排專人層層遞交方案、修改方案,層層審批,總算得到了批復。而這次去西安,閆東攜攝制團隊親自拜會陜西省文物局、秦始皇帝陵博物院等領導,再三研究后,最終確定在晚上閉館之后,由專業工作人員全程帶領攝制組“下坑”拍攝。

“首先保證文物的絕對安全,然后是高效率的拍攝。你們即將面對的是老祖宗2000多年前留下來的寶貴財富,要帶著足夠的敬畏去面對你的拍攝對象、面對工作,都打起一百二十分的精神來!”閆東要求VR攝制組負責人必須做一份詳細的計劃,精細到每一個鏡頭的運動軌跡和景別,不僅做到自己心中有數,更要提交有關專家進行評估、審核是否妥當,以確保萬無一失。最終拍攝順利完美結束,攝制組的專業態度也獲得了專家的一致肯定。

深挖選題,讓凝固的歷史流動起來

“文化遺產不僅僅是靜態、凝固的歷史,它更像是在我們心里樹起的一座座豐碑,我們一直希望用《中國記憶》為觀眾將中國文化和自然遺產日打造成一個圣潔的節日,在這一天帶著觀眾更深入地解讀我們中國人深入骨髓的那些記憶與印記。”閆東對《中國記憶》有著如此的期望。

作為一個資深的紀錄片創作者,結合自己30年來的創作經驗,閆東在談起創作體會時表示,一個創作者對于作品把控的成功與否,最關鍵的因素之一便是他對選題的認識和解讀是否深入、透徹。那一部部紀錄片作品是這樣,12年來的《中國記憶》更是如此。“《中國記憶》就要求選題大而具體,你要給觀眾呈現怎樣的‘記憶’?每一年的選題都是我們結合當時的政策、熱點、最新考古成果,對文化和自然遺產內涵進行的一次深入挖掘與解讀。”閆東說,《中國記憶》系列以及自己的每一部文化歷史題材的紀錄片,它們所記錄的也許是過去發生的事情,但其所表達和傳遞的信息卻是必然具有當下性,也就是對人們今天現實與情感的影響。無論是對各種歷史資料的甄別、選擇,還是對直播和錄播的取舍,無論是學者嘉賓的邀請,還是各種技術手段的運用,其最終的目的也都在這里。

2006年,《中國記憶》選擇了對古蜀國金沙遺址發掘現場進行直播。用成都文物考古研究所所長、金沙遺址博物館館長王毅的話說,考古發掘一般是個漫長的過程,很難在短時間內出大成果。可就12年前在對金沙遺址短短幾小時的直播里,竟然就在鏡頭見證下出土了大量的象牙、金器、玉器,堪稱奇跡。王毅坦言,閆東和他的《中國記憶》用直播的手段,不遺余力地讓更多普通老百姓感受到了文化遺產散發出來的魅力,“這場直播之后,成都的考古黃金時代到來了!《中國記憶》在金沙遺址的直播絕不只是一場普通意義上滿足觀眾好奇心的直播節目,它讓我們開始更深入思考應該如何保護、看待祖先們留下的這些遺存。”

2009年,《中國記憶》以京杭大運河多省聯合申報世界文化遺產項目為載體,除在北京設立總演播室在,還在浙江杭州、江蘇揚州、安徽淮北、河南洛陽、山東濟寧、河北滄州、天津武清、北京通州等八個運河沿線城市設立直播點,直播規模巨大。“當閻崇年老師坐在龍船上,徜徉在北京通州大運河河段,娓娓道來大運河的過往,觀眾會沉浸在歷史長河中,也會自然而然將歷史與現今勾聯起來,更便于貼近文化遺產感受它的魅力所在。”

今年,《中國記憶》將主題確定為中國申遺30年。中國自1987年世界遺產委員會第11屆會議批準中國的長城、故宮等6處遺產列入《世界遺產名錄》至2016年7月15日,中國已有 50處遺產地列入《世界遺產名錄》。“更重要的是,越來越多的國人越發關注文化和自然遺產,當年的故事如今還有多少人清楚?這些年來我們又取得多少成就?未來還將有哪些值得期待的改變?”,閆東說:“我們回顧30年前首次申遺過程中的細節,梳理近些年來的成績與經驗,加以對未來文保工作的展望,意義和價值自然不同。”

2017年,閆東自進入中央電視臺成為電視人正好是30年,中國成功申遺也是30年,在這一年完美呈現《中國記憶》必將成為美好的記憶。對閆東的訪談即將結束時,他道出了心底的期盼:“世界遺產不僅是靜態、凝固的歷史,希望通過《中國記憶》能使我們中國人深入骨髓的那些記憶與印記流動起來,釋放和傳播我們的文化自信,也希望《中國記憶》成為一個世界了解中國的窗口,讓世界更多的知道中國的文化故事和文化根脈,我能夠成為那一個講故事的人感到很自豪。”

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊