吳毅:中國畫“象思維”再認識

作為特定的文化屬系,書和畫是彼此不能分割的一個完整的藝術體系,其普及性已經在歷史長河中成為極具中國氣派和經典性的藝術。殷、周、先秦、兩漢、魏晉和南北朝時代的文字書體的變革,帶動了書畫藝術走向多姿多彩的局面,這種千古承載的文化內涵,只能說是經典,到唐宋時已進入最輝煌的時代。元、明、清三代則以精微見長,不管時代風云如何變化,論思維形態仍是一脈相承的。

我對中國書畫水墨審美最重要的認識,是從追溯中國文明的啟蒙意識,也就是文化根源開始。

中國一部幾千年以前的《山海經》用“象”的模式記載了上古時代曾發生的巨變。例如開天辟地、西北高東南傾……都有一定的地貌巨變的現實依據。《山海經》還記載上古時代的黃帝與炎帝的一場非比尋常的戰爭,其中有一個叫“刑天”的人物,古時天和人的關聯性是以頭頂天腳踏地來表述人天定位,“刑天”是一個很威武的被斷頭的人物,故名“刑天”,這是記載蚩尤與黃帝一戰,蚩尤戰敗被殺的故事。這場大戰影響了中國民族的分布,到現在中國南方許多民族仍在衣紋飾中記載其民族大遷移的“烙印”。從中可知中國上古時代的圖象意識是記事的手段,相當于后來的象形文字一樣,有一定的象意識的結構組合。中國上古時代的圖象和文字在歷史的漫長發展中,由字演繹為系統的、綜合性的以文敘事的叫“文言文”,即以象的形態組合成文字,中國從殷商到春秋戰國一千多年的“文言文”,實質的體裁是以文字言文字的象思維形態的文體。文體的體裁核心是以象言象,即以象言事而不被具體的事所亂。如《山海經》中言事的方式多見類此。又如《易經》的象辭和楚辭的文體結構,這是一種象的思維形態,和書畫思維模式一脈相承。所以中國的文字發展到書法、詩、辭、文、賦和水墨書畫藝術的審美體系是在圖象、文字和文言文的文化長河中發展起來的,體現具經典性的文化價值觀,在世界藝術文學領域自成一體。

一、中國書畫的“心靈”語境

古、今、中、外,人類的思維特點有兩大系統,一是“象意識”的思維方式,二是邏輯程序。現代文明社會后一種在當代藝術具有普遍性。例如,視覺和心理是一個完美的現代審美體系。但從審美的角度,人類和大自然的定位,象意識更有歷史穿透性(記憶的象形傾向)。這又是具有中國文明原創精神的審美體系。

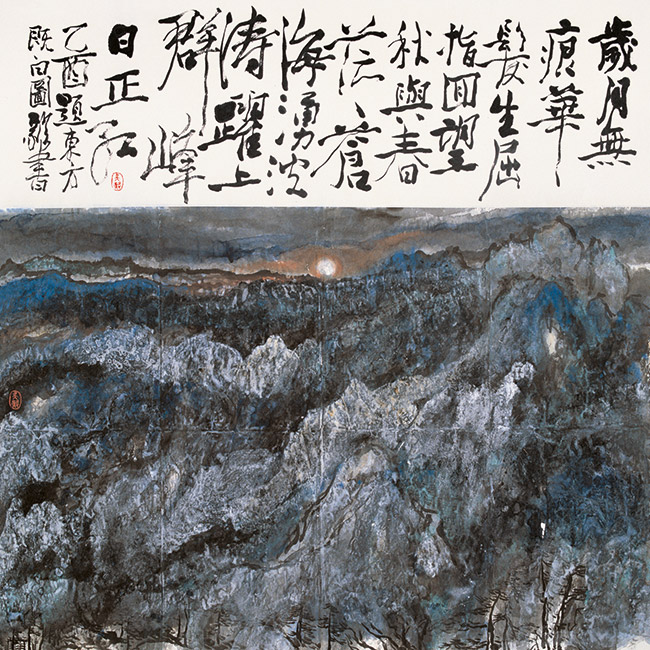

什么是“象”?“象”在中古時代是一個很重要的思維概念,這是中國從上古和中古時代承傳過來的“原”和“變”的意識形態多重性的復合概念。早在晉·郭璞為《山海經》寫序已提出“原”和“極變”的這一對事物變化的認識論, 以多重性復合概念闡述自己的觀點。所謂多重性“復合概念”在中國古詩辭的語境具有普遍性。比如《易經》有“飛龍在天,利見大人”,這種思維模式都大異于邏輯語言的模式,且相去甚遠。以兩個象的主語境表述天人定位。而天和人的定位又具有更為宏觀的主語支撐點。又如唐代詩人張繼的《楓橋夜泊》:“月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠,姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船。”我以畫作《楓橋舊事》的題跋:“楓橋舊事隨月映,望月新半水中明,舟中遠客今安在,依舊鐘聲繞客夢。”通過寒山寺的鐘聲、楓橋明月、舟中遠客與名垂千古的大詩人張繼的智慧以“象”的時空落差而直指人的心靈魅力。人和大自然的定位永遠都處在變化中,不是一成不變的實相,故象的思維特點和寫實形成時空落差的“原”和“變”的相對復合性。

早在《易經》中已指明“象”不是物象也不是形體的概念,《易經》中的“象曰:‘天行健君子以自強不息’”,這里的“象”指人天定位,解讀人天定位不是墨守成規而是從變化中解讀,人的變化在大自然變化中產生心靈的包容性。中國兩大學派道家和儒家都是以“守中”和“中庸”給人類指出在永恒的人生探索旅程中,最能體現人的本體的寬容性的品格、氣度,心靈的魅力都應是書畫水墨進入經典的最重要的論題。只有心靈才能終極于無形中的“有”,宋代陸九淵先生一語道破“吾心即宇宙,宇宙即吾心”。和老子《道德經》的“大象無形”在傳統文化脈絡的承傳是一脈相承、異曲同工的。“大象無形”是人類探索永恒的動力。所以“象”是對事物認識深化而產生內省性和心靈依托的精神現象。

水墨經典的核心是“心靈”語境,這是因為中國文化源流是從天人定位的意識形態中演生的審美,從表象的視覺進入更深層的“內省”的轉化至心靈世界。人類的心靈是與生共存的,或者說與生俱來。“心靈”無形無象,人類的心靈依托是對未知世界的探索精神。2500年前《莊子》著作記載了孔子和他的門人顏回一段對話:孔子問顏回何謂“坐忘”,顏回答曰:“離形去知同于大通。”說的就是心靈的依托。所以“心靈”從古至今講的是同一論題——精神的依托。物質世界是一個完整的表象世界,但它不足以揭示心靈的無象無形的更深層次的精神世界,有形跡的東西表面比較容易被關注到,比較容易被感官所知。這只能說是表象,老子在《道德經》中“大象無形”說的是“大象”而不是具象的有形的精神依托,就是解讀了此一人生最重要的論題。

古往今來不論其知識背景、學派等等,杰出的中國書畫家把握物象不在表象形式,而是在自身表里一致性,物我同一性。因為內省的深層必須是“物我同一性”,否則都只能是表象而沒有藝術的生命力。這是傳統審美學最核心的論題,只有如此,水墨書畫藝術方有可能進入心靈的范疇。

書畫水墨的心靈語境如何完成審美思維多層次的復合性轉換,這種轉換是非直觀的,甚至有時空落差。有這種時空落差必然產生水墨審美的穿透性魅力,是離開特定的歷史空間追尋和表述超視覺的存在,表述和完成新的藝術時空載體,這是水墨藝術的特殊形式,傳統水墨語境常常通俗地稱之為“意境”。心靈的特點是從外而內省。這一點和視覺語言成反向式不同,視覺審美是我看世界,心靈深層的語境是“我包容世界”,使藝術載體進入有序的更深的層次而不是純一的形式。這是傳統書畫的水墨經典。實際上這是中國書畫很普遍的一種象思維的行為模式。如南北朝時魏武的《觀滄海》,其中“日月之行若出其中,星列燦燦若出其里”,這些千古名句都屬于象思維的經典承傳。我們學習中國古籍文獻就要把握那個逝去的遠古時代,承接現代是一個中國文明的現代論,這是中國文明所擁有的獨特的精神財富,也是傳統書畫原創性的“母體”,有了她才真正擁有書畫的傳統當代性和未來的導向。

二、水墨的五色論

五色論是中國文明啟蒙意識一個非常重要的原創精神,由天人定位影響到人體生命的自然發展觀。中國人對色彩的論述早在幾千年前戰國(公元前475年—公元前221年)的《考工記》中即有記載:畫繢之事,雜五色。東方謂之青,南方謂之赤,西方謂之白,北方謂之黑,天謂之玄,地謂之黃。……中國文明對色彩審美另辟了獨立的系統——《五行色彩》,這是目前美學要研究的范疇。其實有關色彩是各人一個樣,既和生理有關也和心理有關。“偏好”這就涉及傳統觀。例如,黑白對思維邏輯而言,不是色彩關系,是律動和節奏。而于中國文化中天地之色稱為玄黃,即天玄地黃,這才是色彩關系——玄黃之色即墨色,以天地來定位色彩關系便是色即墨、墨即色,色墨同源。歷史上很多書畫家都把墨的運用稱“墨分五色”。屈原《天問》中之女媧《五色石補天》,這是天地本色。中國因為獨特的原創思維—象意識的傳承,逐漸建立起另一套獨立的色彩體系。五色即從“玄黃”中展現,東、南、西、北、中五方設五色,即青、赤、白、黑、黃。每一種色象代表天地間不同的方向區間。而與五色相對應的東-木、南-火、西-金、北-水、中-土,即為相對應的物象基礎。不同的區間物質性是會不斷變化的,五色合而為墨,分則為萬紫千紅。這都是心象中的語言,不必顯露于視覺之中。書畫家常稱墨分五色就不能簡單地理解為指墨色從濃到淺的五個色階的差別而已。對于生命來說,萬紫千紅是內象不是外在之象,而“墨”就是分和合的“脊梁”中樞。

在此一意義上論色彩就把思想層次深化和有序化,通常說的是“心靈語境”,即由外向性的心理語境轉化為內省性的心靈語境。心靈語境也是豐富多彩的,但不是視覺色彩,墨色也不等于色彩單調,而是更富生命的內省開拓。生命本體也有五色論,這和人天定位有直接關聯性,這是水墨升華必經之路。

三、書畫的形神與點線

中國書畫的形神論不是單指造形的客觀物象的形神,而是自身內省性和物象兩方面的內外象,“象”和真實不是復制的關系,所以形神論包括物象和自身的內象的一致性,為“物我同一性”。同一性對水墨而言就是藝術的包容性,也是心靈的內省性。書畫的形神和點線的內在聯系是不可分割的。如果書畫線條軟弱,傳統的說法就叫“有肉無骨”——被附以人格骨氣的意義,這是出自天人定位的“象意識”根源。因此對傳統書畫點線的淵源指向人本更完美的高度。甲骨文較少點的出現,但轉折剛健。金文時代點線是從一畫為天開始。這是中國點劃最原生態的立人品格的符號,這種傳承符號在圖象和文字中一直承傳下來,叫“天圓地方”,或稱一畫開天(南宋詩人陸游詩“一畫開天”引用伏羲八卦一畫的干卦)。中國文字既不方又不圓,即方中帶圓、圓中帶方,有萬方包容之義,反映了天地意識。在中國書畫的整個文藝發展史中,要豎立天地方圓意識不是容易的一件事,要從不同領域的文藝遺產中尋找淵源。金文的殷周時代也是《易經》行于世的時代,文字的方中帶圓、圓中而方,正是天人意識最有時代精神的時代,傳統上中國文字與書法、繪畫的歷史導向是“道”的載體。所以點線不但要剛柔相濟,體現五色的生命活力,還必須形神兼備。

中國書畫的水墨點線屬于心語的一部分,一個極重要的原因是象文字的點劃后來發展到筆墨的出現(運筆和運墨之勢),筆墨的內省性很強和思維的互動是連貫的,真、草、隸、篆的點線筆畫保存了大量原初意識的隱語,也就是說字體的變化導至思維的深化,由一個時代轉向另一個時代,字的原意在思維的深化過程中被簡化,點線或點劃最終成為思維的隱語,這就是中國傳統水墨高深莫測的地方,因為它代表了中國人原創性的思維方式,而點線之間已成為起、承、頓、挫的象思維隱語。所以傳統上所謂理法,必須有一個前提,即對品格要求特別敏感。如古人講求含蓄不露的“錐畫沙”“屋漏痕”“力扛鼎”、飄逸流暢的“吳帶當風”等等,都是以載道為支撐點才能成器,首先是承載自身人格追求。每個書畫家都會通過他們自身的人生經歷,反映在筆畫點線中,通稱為心語,表述自身的品格和追求。歷史大浪淘沙之后和大時代的綜合性的社會精神面貌得到充分顯現。水墨的點線,就如詩的律,有了律還要整個作品的動律,就像詩的品格一樣。這里說到大時代至少有三個方面的層面:一個是自身的人本意識。第二個層面是大時代的長遠趨勢。第三個是傳統縱向的各時代的經典作品。除了有名有跡的經典,更重要的是歷史時代風骨的把握。例如漢風,劉邦用了一句詩“安得勇士兮守四方”,這就是漢風骨。魏晉風、唐、宋、元、明、清等等都有不同的歷史風骨,高昂、低迷等等。只有這三個條件具備了才能建立較全面的基本傳統觀。形神和點線的一致,便是自身的審美品格。

上述所提出的傳統審美意識的大歷史趨勢,作一個大時代的跨越是當代中國書畫家不可推卸的重任。2500年前莊子論畫確立了“品格論”,講了一個故事:宋國國王宋元君召集全國畫家作畫,大家都恭敬站立著作畫,只有田子方不在這個場合,王叫人去看看他,田子方則解衣盤礡神閑氣定物我兩忘。王稱他為真畫者。唐代符載提出“物在靈府”本質是“物我同一性”(《觀張員外畫松石圖》云:“觀夫張公之藝非畫也,真道也。當其有事(作畫時),已知夫遺去機巧,意冥玄化,而物在靈府,不在耳目,故得于心,應于手,孤姿絕狀,觸毫而出,氣交沖漠,與神為徒。”)。

唐代畫家張璪的“外師造化,中得心源”的不朽名言強調心靈的語境是由外轉向內象是一條必由之路。近人黃賓虹提“澄懷觀化”,“化”是指造化、大自然,畫家入神的狀態都是忘去自身的存在,身與物化。這種無我的狀態即《道德經》上說的無形之意。“無”是最難解讀的語境,也是最高品格的心靈語境,等同“大象無形”,與禪宗六祖惠能的“心無明鏡臺何處惹塵埃”是異曲同工、語境相通。

四、書畫與詩、辭、文、賦

這是中國書畫的審美體系很重要的部分,不是單純的修養問題。

中國的詩、辭、文、賦,是由單字的象意識為基礎的,古代稱為文字,文指象,以象言象是中國古文學的基礎,也是詩、辭、文、賦的基礎,通過歷史積淀而形成。有時一個單字涵蓋大塊文章,例如前面所述的“五色論”不單是物質的,而且是涵蓋物象表里“木、火、金、水、土”和天地不同方位區間的東、南、西、北、中。每一個字都涵蓋更深層象意識。如果使用得當則具有真實的存在感。如東漢公元208年三國著名的赤壁之戰,諸葛亮、周瑜各自在手心只寫了一個“火”字,即心領神會用火攻破了曹操號稱的十萬大軍。“火”涵蓋了南方的動勢,此時刮東南風也意味著天時、地利、人和的因素。中國的象文字是由心語錘煉出來的,所以往往一個字涵蓋量很深很廣可以涵蓋天地,天時、地利、人和,這個概念的建立沒有象意識作為基礎便無法解讀她的內涵。書畫要從以往歷史長河的傳統中解脫獲得大時代導向,不僅要從圖象意識著眼深層的發掘,更要從文字、詩、辭、文、賦,更寬闊的領域廣收博取彼此之間的變化關聯性,必有大益,也是建立品格必備的根底。例如通過詩文的點題和題跋,使書畫的心靈語境更具時代穿透力。《山海經》中有一個叫“夔”的動物,只有一足,魯君問孔子為什么夔只畫一足?孔子說“得一而足”,非指夔只有一足,這里的“一”代表天,足立于地,頂天立地足矣。上古時代從教化啟蒙,許多古文獻均有記載,孔子解讀此一古圖也是符合上古精神的。這也可進一步說明上古的圖和字與后來的文是同源同根。現代書畫題跋如果和作品沒有象意識上的相互關聯,便是畫蛇添足了。

結束語·中國書畫與西方藝術匯通之途

中國文明的啟蒙意識涉及到許多中國近代文化的現代導向,例如傳統的現代性、時代性。中國書畫的現代導向也涉及到傳統的原創精神。而原創精神是最重要的,它標志了民族文化的價值觀,應是中國水墨藝術現代發展方向的主軸。20世紀初有人提出“中西合璧論”,這是一個虛擬的藝術論題。一百多年的歷史證明應該是對應相向,如輪如轍的相互關聯性,這是當代一個世界性的藝術課題,就作為今后預設的論題吧。

吳毅:旅美中國畫家、美術史論家

《中國文藝評論》2016年6期 總第9期

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊