白話文的由來及勝利

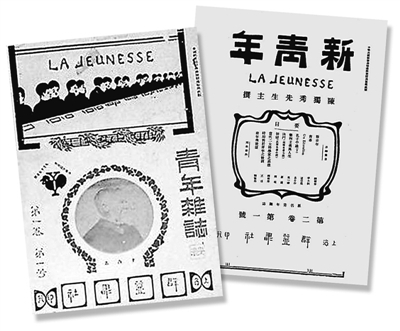

100年前,陳獨秀在上海創辦了《青年雜志》,后易名《新青年》。當時的人沒有料到,這份雜志的問世竟改寫了文化的地圖。如今翻看其間的文字,依然能夠感受到其內發的熱度。

胡適是《新青年》的主要作者之一,他是實驗主義信徒,主張懷疑,慎談信仰。他留學時之所以考慮白話文的問題,與翻譯有關。西洋辭章里的概念,古語里沒有,如何放置?西洋人寫文章,很少用典,附會先人的詞語亦稀,我們何以不如此?

1917年,陳獨秀推出了胡適的《文學改良芻議》,此文從文章學的層面談到“八不主義”:首先,須言之有物;第二,不模仿古人;第三是須講求文法;第 四,不作無病之呻吟;第五,務去濫調套語;第六,不用典;第七,不講對仗;第八,不避俗字俗語。當時,應用文的八股化很嚴重,這些看法針對酸腐的古文而 發,顯示出胡適拯救漢語書寫的愿望和雄心。

“八不主義”的背后,其實是歷史觀念的外化。胡適在《歷史的文學觀念論》里說:“一時代有一 時代之文學。此時代與彼時代之間,雖皆有承前啟后之關系,而決不容完全抄襲;其完全抄襲者,決不成為真文學。”胡適覺得文章應當心口一致。白話強調談話 風,引進聊天語言,因為這個語言里邊有生命的溫度,它是從血液里流淌出來的,而不是因文造情的虛假的東西。

《文學改良芻議》流露出一種 把文學作為工具來看的觀點,后來被不少人批評。文言文有缺點是毫無疑問的,可是文言文也有一種美。白話文被單純地工具化時,漢語的內在審美機制被抑制了, 完全把語言的形式和內容區別開來,也把其復雜性簡化了。這是胡適在提倡白話文的時候沒有意識到的。

陳獨秀走的路更為極端。他覺得胡適還 是改良主義,不如革命為好,于是拋出《文學革命論》。其中提出了三大主義:第一是推倒雕琢的阿諛的貴族文學,建立平易的抒情的國民文學;第二是推倒陳腐的 鋪張的古典文學,建設新鮮的立誠的寫實文學;第三是推倒迂晦的艱澀的山林文學,建立明了的通俗的社會文學。

三大主義自有其道理。文學承 載著一種社會的責任,這是毫無疑問的,直到今天,我們也需要這樣的文學。然而,文學有時候也是個人的,并且,越是個人的可能越是社會的,文學的形態頗為復 雜,具有無限種可能性。陳獨秀獨斷主義的口氣在后來的文化里被放大,負面的效應也不可小視。

當時,呼應陳獨秀的多是北京大學的教授。錢 玄同、朱希祖等都為之擊掌,劉半農、沈尹默、李大釗等人也加入進來。錢玄同在《反對用典及其他》中說:“唐宋四六,除用典外,別無他事……至于近世《聊齋 志異》《淞隱漫錄》諸書,直可為全篇不通。”朱希祖的觀點比較平和,他認為白話文就像我們穿的普通大褂,文言文則是綾羅綢緞。劉半農也鋒芒外露,批判當時 的古體詩寫作“已成假詩的世界”,類似的觀點,在青年學子那里也被普遍認可。

有學者將五四以來的文學新風定位于“談話風”的建立。其中 胡適功莫大焉,他從《新青年》諸人那里看到美文內在的玄機,認為眾人的筆觸是心口如一的外現。“談話風”并非一般口語的流瀉,而是內在修養的自然表達。用 張中行的話說,好的文章均非用力可為,聊天式的表達親切而有內力。這樣的文風,現在得之者亦不多。

遙想孔老夫子當年留下的文字,也是談話的片斷,那些精彩詞句都非正襟危坐的產物,而是心性的自然流露。魯迅《阿Q正傳》開篇就是聊天,似乎漫無所致,但機智幽默,其智性豈是常人可以得之?胡適的《白話文學史》,用的也是談話體,本真,自然,深入淺出,閱之頗有意趣。

晚清是眾聲喧嘩的時代。比如“新民體”,發表宏論,氣勢如虹,其佳處是有偉岸的力度在,但易流入浮華是自然的了。這類文章最漂亮者,屬梁啟超無疑。“新 民體”后來被五四新風代替,仿佛沒有多少過渡,一晃就過去了。我猜想,一是其銜接的還是道統,泛著歷史的舊魂,與今人的生命感覺相去甚遠;二是五四時期, 六朝以來的文學溪流尚在,加之英法日諸國文章的輻射,遂有知識而含性靈,自我意識緩緩地流溢。這是更個人化的美文,已經從根本的層面脫離了梁啟超的“道之 文”的窠臼。白話文的勝利,其實就是自由意志的勝利。

今天看五四前后的白話文,如同剛脫了長袍的人的漫步,隨和自然多了,行走間已沒了 框子,松弛有度、急緩相間,歌之舞之而無禁區。那些文人自由談吐,任意東西,語體散著古老的幽思和山林的氣息,日常性與神秘性兼具,文章的格局大不同于過 去了。老式的白話文都是市井里的風景,而新文化運動帶來西洋的流彩,也喚回了遠古的美的靈思。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊